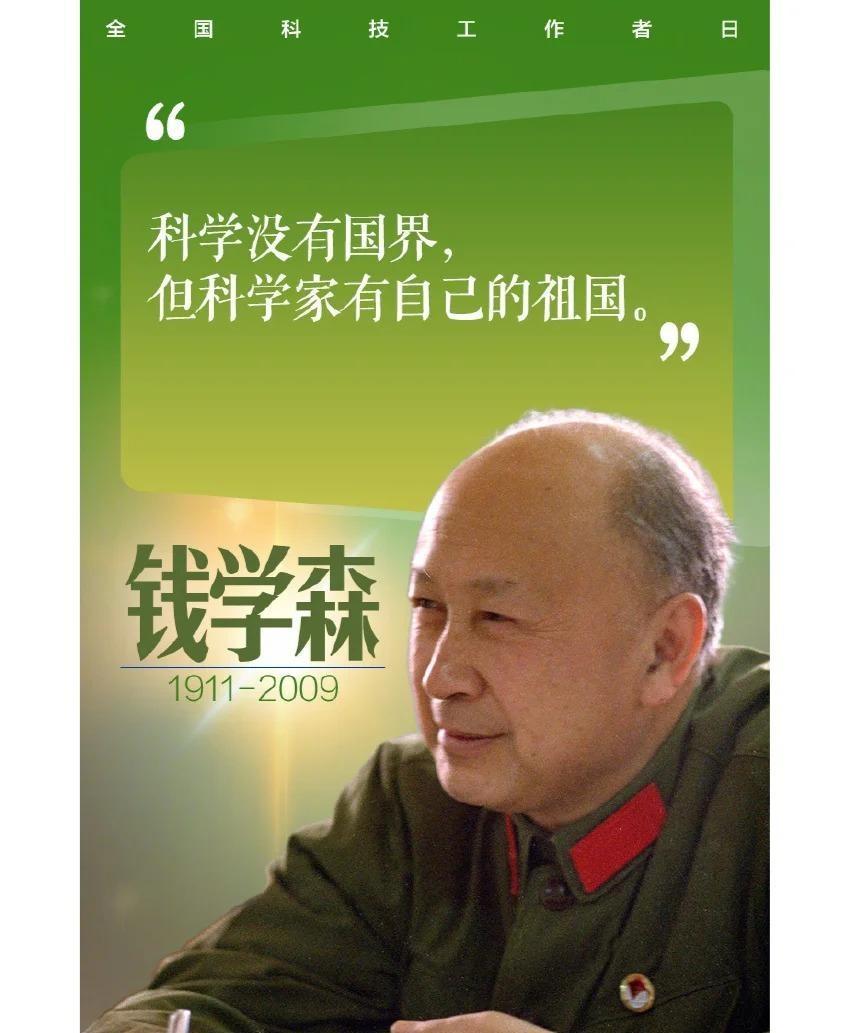

弃 90 公斤黄金年薪,守一颗归国心 38 岁已是麻省理工最年轻终身教授,JPL 实验室创始人之一,手握五角大楼最高通行证,住着带花园的别墅,年收入能买 90 公斤黄金 —— 这样的优渥生活,是无数人趋之若鹜的顶峰。可此刻你坐在洛杉矶的窗边,手里攥着一张写着 “我想回国为我的祖国效力” 的香烟纸,窗外阳光刺眼,屋内亲手设计的火箭模型静静伫立,桌上美国军方的 “杰出服务勋章”,却像枷锁般沉重。 假如你亲历这样的转折:前一秒还是美国航天界的 “香饽饽”,下一秒就因 “火箭技术涉军事机密” 被软禁,特米诺岛监狱的 24 小时强光、10 分钟一次的查房、刚入眠就被打断的折磨,半个月让你瘦了二十几斤;即便后来获释,也被禁止进实验室,家书要经层层检查,FBI 探员的目光时刻如影随形。导师劝你:“你的国家贫穷落后,才能只有在美国有用武之地”,你却只是坚定摇头 —— 因为你见过美国火箭实验成功时,自己盯着模型发呆的焦虑,怕回国后跟不上技术,便把车库改成实验室,用旧零件装计算装置,熬夜到深夜只为不让知识生锈。 假如你赌上一切求救:当在报纸上看到祖国与美国谈判的新闻,你躲进卫生间,用香烟纸写就求救短信,夹在给比利时亲戚的信里,再三叮嘱转交祖国大使馆。那些日子,你每天提心吊胆,怕特工发现这藏着所有希望的纸片;直到几个月后,祖国将你的归国问题列为谈判重点,1955 年 8 月,你终于拿到回国签证,把所有科研笔记塞进旧行李箱 —— 那是你给祖国最珍贵的礼物。 假如你踏上这场忐忑归途:轮船驶离洛杉矶时,你望着祖国方向泪流满面,身后是弃之不顾的优渥;一路上美国特工紧盯,横滨港里美方还在劝你 “留在美国,给更高职位更多钱”,你只回一句 “我回去不是为了钱,是为了我的祖国”。21 天漂泊后,当看到祖国港口欢迎的同胞,你和妻子深深鞠躬,孩子疑惑 “爸爸妈妈怎么哭了”,妻子牵起家人的手说 “我们到家了”。 这不是虚构的 “假如”,是钱学森真实的五年坚守。本集《历史人物传 - 假如系列》,带你走进他的抉择时刻:看一个人如何舍弃顶峰生活,扛住非人道折磨,用一张香烟纸点燃归国希望 —— 因为他始终坚信:“我的事业、成就、归宿,都在中国”。