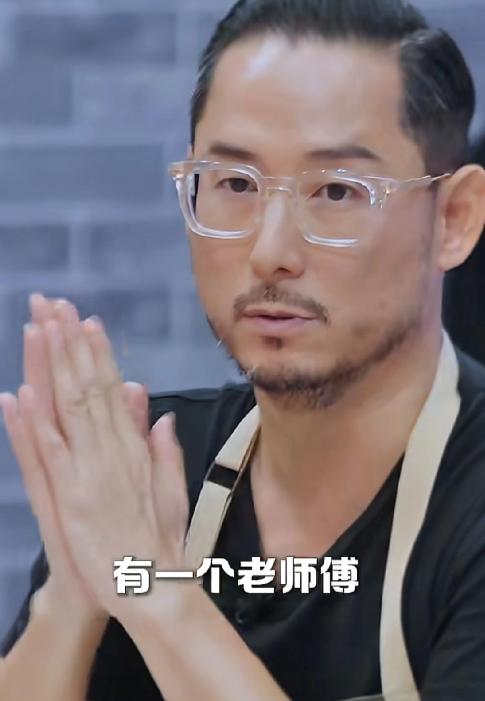

台湾厨师刘一帆说:“我们集团里有一个老师傅,他是印度国宝级的厨艺大师,专门做干净卫生的咖喱,还不教外国人,我耗了他三个月,才教我做黄油鸡。” 台湾名厨刘一帆把黄油鸡端上桌时,现场突然静了 , 饼边黑得发焦,跟他前几天反复提起的 “跟印度国宝级师傅学了三个月”“拿到正宗秘方”,完全对不上号。 观众盯着那片焦糊的饼,之前被勾起的期待,一下落了空。 他之前铺垫得有多足,此刻就有多尴尬。采访里说为学这道菜,专门找到印度那位被称 “国宝” 的老师傅,还强调 “师傅只教华人”,话里话外都在说这手艺有多难得、多正宗。 大家本来等着看 “传承匠心”,结果盘子里的饼连基础火候都没控好,连带着 “正宗” 两个字都显得虚浮。 刘一帆不是新手,二十多年的厨龄,按说该懂一个理,料理好不好,从来不是靠故事说出来的。 “正宗”“传承” 这些词,再响亮也抵不过端上桌的一口味道、一眼卖相。 他在台前讲拜师的传奇,倒不如在灶上多盯会儿火候 , 焦掉的饼不光影响口感,更让人怀疑他对整个制作流程的把控,连基础功都没做扎实,再华丽的师承故事也站不住脚。 他说 “师傅只教华人”“国宝级手艺” 时,不少人已经觉得不对劲,想替印度料理 “正名” 是好事,但用 “只教华人” 这种说法,反而像在刻意划分界限,隐隐透着点居高临下的意味。 听众很容易往文化偏见上想,原本想搭起的 “文化交流” 架子,没等菜做好就先歪了方向。就算这次饼没焦,这种话语姿态也容易把讨论带偏,离 “尊重料理” 的初衷越来越远。 要是当时他直接说 “这次火候没控好,马上调整”,大家或许还会觉得真实,愿意再给次机会。 可要是找 “设备问题”“就这一次偶然” 的借口,又不做实际改进,只会让人觉得是在推脱责任。 原本想靠这道菜拉近和不同文化的距离,最后反倒成了争议的由头。 这件事对所有做饮食的人都该有提醒,跨文化做料理,光学会配方和手法不够。 所谓 “正宗”,不只是调料放多少、步骤对不对,还得连着那道菜背后的文化脉络、当地人的口味习惯一起理解。 就像印度黄油鸡,它的味道里藏着印度的饮食传统,少了这份谦逊和尊重,再好听的故事也撑不起一盘菜。 说到底,饮食圈的尊重很实在。想靠料理赢得认可,先把菜做地道,想用话语让人理解,先把态度放端正,那些 “国宝”“正宗” 的标签再亮眼,也替代不了一口好吃的菜,更比不过一次真诚的交流。 黄油鸡事件不算谁的彻底失败,却实实在在是堂课 , 在餐桌和公共话语之间,一旦失衡就会被放大,只有把手艺、态度和文化尊重都端平,才能真的做好一次跨文化的料理交流。 刘一帆这次的遭遇,给整个餐饮行业敲了警钟:真正的专业从不是靠 “拜师国宝级师傅”“拿到正宗秘方” 这类话撑起来的,而是藏在灶台上的扎实手艺和对细节的把控里 。 他之前把期待拉满,最终却因一块焦饼露了怯,恰恰印证了 “厨师根本在手艺” 的道理。 作为 “评委级” 知名厨师,他的名气早已让公众抛开 “普通水准” 的宽容,期待的是近乎零失误的表现。 对旁人来说,饼焦或许是小失误,但对他而言,这不仅是味觉上的瑕疵,更成了职业信誉崩塌的象征,名气越大,失误被放大的程度越高,一次细节失守,损耗的就是多年积累的信任。 对此,你有什么看法呢?