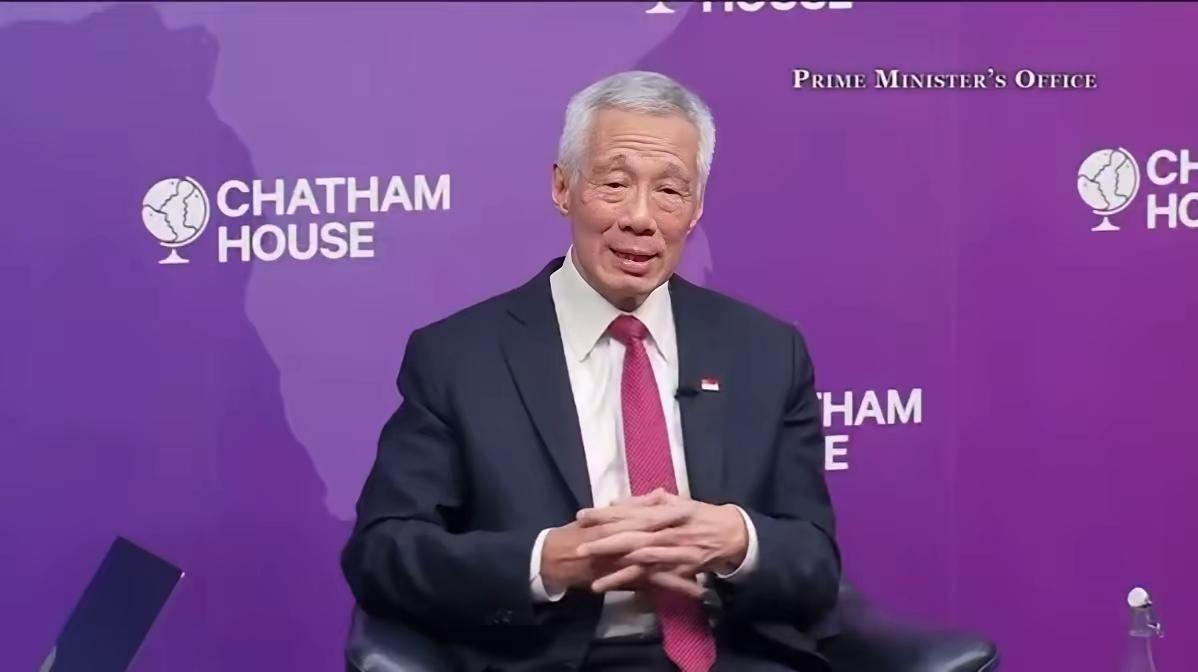

10月28日,李显龙在英国皇家国际问题研究所表示,据预测,印度经济终有一天会赶上中国,甚至超越中国,这是因为印度经济还很年轻,而中国经济已经开始萎缩。 李显龙说印度经济靠 “年轻” 就能超越?那前印度央行行长拉古拉姆・拉詹的话或许更有说服力,他今年七月直接点明:“印度绝不可能是下一个中国,中国制造已经堵死了路”。 经济竞争从来不是看谁人口基数年轻,而是看产业链根基、创新能力这些实打实的硬功夫。 李显龙眼里的 “印度年轻优势”,在现实中更像未被开发的璞玉,甚至是烫手的包袱,印度平均年龄不到 30 岁,每年要创造 1200 万个岗位才能消化新增劳动力。 但 2024-25 财年的外商直接投资净额只有 3.53 亿美元,连 2020 年峰值的百分之一都不到。 制造业占 GDP 比重不仅没达到 “印度制造” 计划的 25%,反而跌到了 14.72%,比越南还低一大截。 更荒诞的是中央邦那座耗时 10 年、花了 2 亿卢比修的立交桥,居然留了个 90 度的直角转弯,被网友戏称 “死亡折角”,这种基建质量和效率,怎么撑起所谓的 “经济赶超”? 再看被唱衰的中国经济,2025 年制造业产值占全球 27.7%,是印度的 9 倍还多,有人只盯着增速数字说三道四,却没看到中国正在悄悄完成产业升级。 机器人密度每万工人达 300 台,是印度的 6 倍;半导体产量占全球 20%,电动车一年出口超 500 万辆。 这些成就不是凭空来的,靠的是几十年攒下的全产业链优势,从原材料到成品的本地化率高达 95%,而印度 60% 的零部件都得靠进口。 拉詹算过一笔账,印度要实现 2047 年发达目标得年均增长 8-9%,但现在公共债务占 GDP 85%,基建投资只有中国的一半多,这缺口可不是 “年轻” 能填上的。 中国经济的底气,藏在那些不声不响的 “隐形冠军” 里,厦门立洲精密就是个例子,这家公司专做毫米级的精密金属件,以前高端医疗导丝只能从欧美进口,一根要价不菲还经常断供。 立洲的团队死磕材料和工艺,把航空航天级的技术用到医疗领域,硬是做出了能在血管里灵活穿梭的导丝,性能和进口货比肩,价格却降了不少。 现在不仅国内医院爱用,还卖到了对精度要求苛刻的德国市场。 拉詹说得对,中国模式是 30 年磨出来的,从模仿到原创,从低端到高端,靠的是职业教育撑起的 70% 劳动力参与率,靠的是占 GDP 8% 的基建投入,靠的是每年 160 万件的专利申请量。 印度现在面临的,是三年级学生只有 20% 能读懂二年级课文的教育短板,是女性劳动参与率不足三成的人力浪费,是项目落地率只有 70% 的效率瓶颈。 这些结构性问题不解决,再年轻的人口也只是数字。 经济比拼从来不是短跑冲刺,而是耐力长跑,那些说中国经济走下坡路的人,不妨去看看工厂里的机器人手臂,去瞧瞧实验室里的精密仪器,那里藏着最真实的答案。 中国不是在走下坡路,而是在换赛道,这可比单纯的 “年轻” 靠谱多了。

评论列表