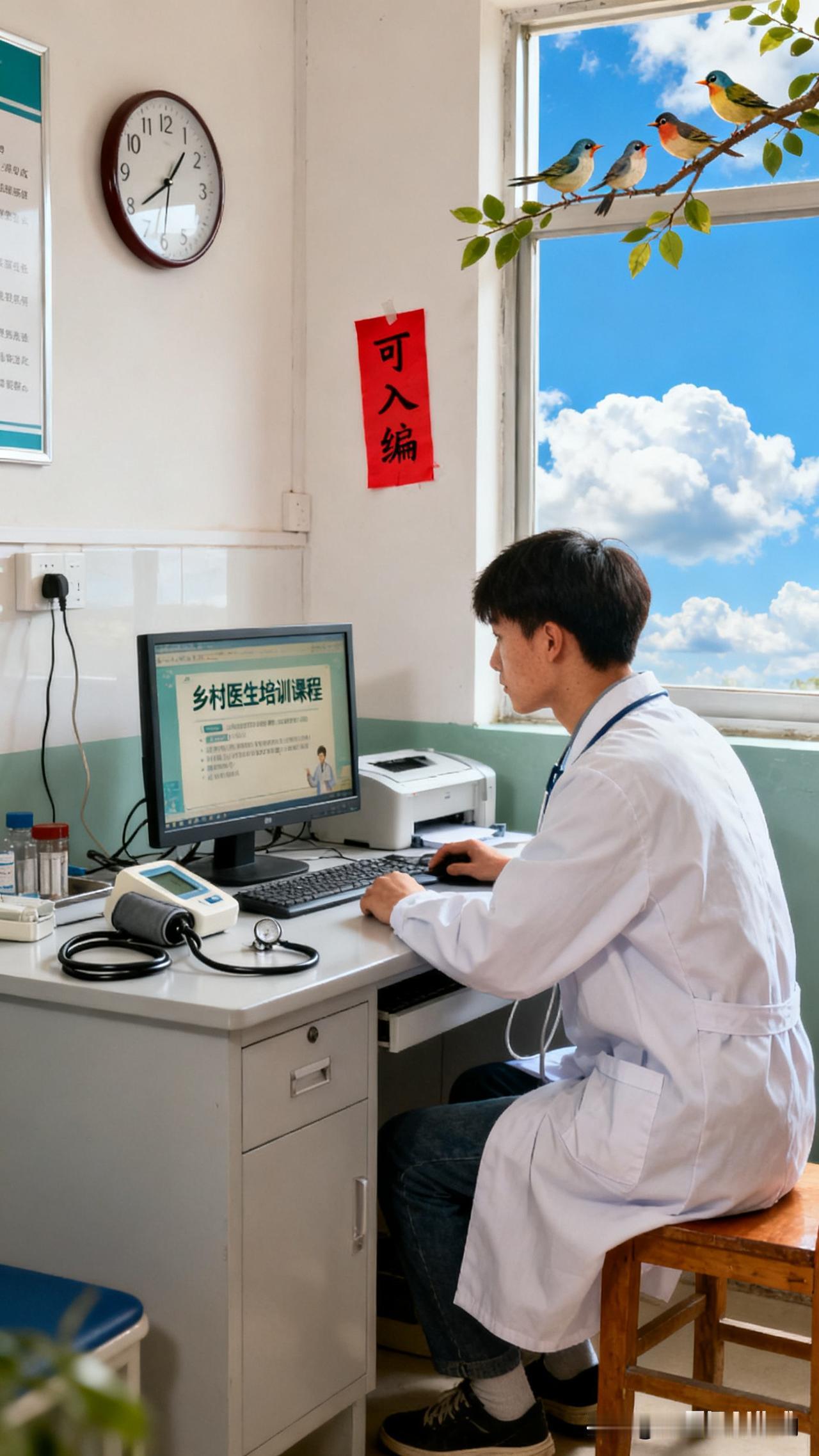

村医改革“十年入编”:给基层守护者的制度答案 在我国乡村医疗卫生体系中,村医是最贴近村民的“健康守门人”。然而长期以来,身份模糊、待遇偏低、养老无着等问题,让这支队伍面临“留不住、引不来”的困境。如今,甘肃、黄南州等地推出的“执业十年可入编”政策,正为破解这一难题提供新路径,为乡村医疗注入制度暖流。 “十年入编”的核心突破,在于打通了村医的职业上升通道。甘肃省明确,在村卫生室连续执业10年且取得执业医师资格的乡村医生,可通过事业单位公开选拔纳入编制管理。黄南州进一步细化条件,将45周岁以下、群众反映好的执业(助理)医师纳入选拔范围,同时将村卫生室转为乡镇卫生院派出机构,实行“六统一”管理。这一政策打破了村医“体制外”的身份壁垒,让长期扎根乡村的医者看到了职业归属感的可能。数据显示,甘肃省推行相关举措后,乡村医生队伍中执业(助理)医师比例较2015年提高8个百分点,60岁及以上人员占比下降20个百分点,人才结构持续优化。 政策落地的关键,在于构建“能上能保”的配套体系。身份转变之外,多地同步完善待遇保障机制:甘肃省为村医建立省级定额补助、基本药物制度补助等多元收入渠道,服务千人以上的合格村医年收入可达5万元,并实行企业职工基本养老保险制度;黄南州将40%以上基本公共卫生服务任务交由村医承担,新增补助资金重点倾斜,还为取得资质的村医额外发放年度补助;湖南省通过等级评定给予差异化补贴,一级村医月补不低于800元,并预留5%乡镇卫生院岗位定向招聘优秀村医。这些措施让“入编”不仅是荣誉加持,更是实实在在的生活保障。 改革推进中,资质门槛与人才培育形成良性互动。“十年入编”并非“无条件转正”,执业(助理)医师资格成为核心门槛,这既呼应了国家“推动乡村医生专业化”的要求,也倒逼队伍能力提升。针对老村医学历不足的问题,各地开辟了多元化考证路径:通过中医确有专长考核获取执业资格,无需专业学历限制;国家专门设置乡村全科执业助理医师考试,难度更贴合基层实际。甘肃省还实施三年培训计划,开展考前免费培训并通报通过率,强力推进村医向执业(助理)医师转化,实现“准入有门槛、提升有通道”。 当然,改革仍需回应现实挑战。河南68岁老村医因年龄和学历限制被清退、湖北村医因无劳动关系无法认定工伤等案例,提醒我们“十年入编”政策需兼顾历史贡献与现实需求。对于从业多年却暂未取得资质的老村医,应建立过渡性保障机制;对于偏远地区,需适当放宽准入条件,避免“一刀切”。同时,四川等地推行的大学生村医专项计划表明 ,只有将“存量优化”与“增量补充”结合,才能破解村医断层危机。 村医的坚守,是乡村振兴的健康基石。“十年入编”政策的价值,不仅在于给了基层医者一份“铁饭碗”,更在于用制度认可回应了他们的职业奉献。从“赤脚医生”到“编制内医师”的身份跨越,从“收入不稳”到“保障有力”的待遇升级,这场改革正在让村医成为更有尊严、更有吸引力的职业。当每一位乡村守护者都能安心执业、体面生活,乡村医疗卫生体系的根基必将更加牢固,村民的健康福祉也将得到更坚实的保障。