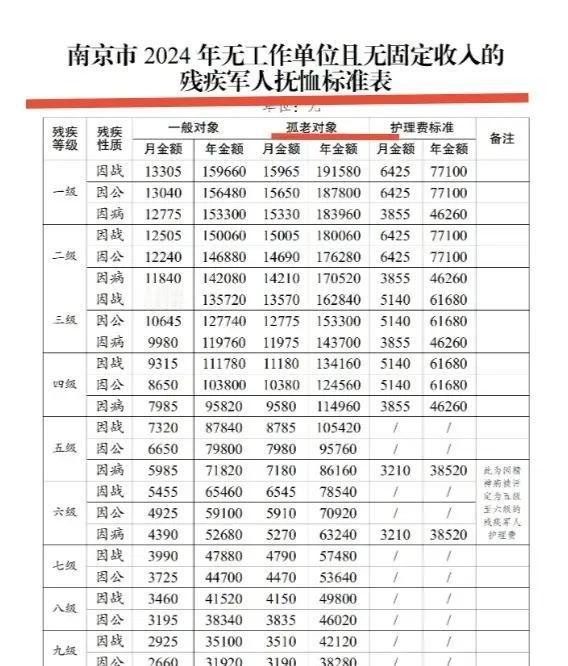

南京市的抚恤标准也不低。 你说这事儿吧,光盯着钱数还真容易看走眼。 咱就拿丧葬补贴来说,城里乡下待遇一样吗?这里头门道多了去了。 有些地方农村户口领的补贴只有城市的一半,这事儿搁谁心里能平衡? 我前两天刷新闻还看到个案例,某县农民老张去世后家属只领到三千块,而隔壁街道的老王却领了七千。 这差距明摆着嘛。 要说配套政策,江苏这边确实挺下本的。 除了现金补助,还有心理疏导、子女入学这些软性服务。 去年鼓楼区不就试点了个“暖心工程”,给烈属配了专属健康顾问。 但你说全国都能这么到位吗?我看悬。 苏南苏北差距就不小,更别说中西部地区了。 现在很多地方开始搞“荣誉金”叠加模式了。 比如军属不仅能领抚恤金,还能按月拿荣誉津贴。 浙江某市去年把参战老兵医疗报销比例提到了95%,这可比单纯发钱实在多了。 不过也有槽点申请手续太折腾人。 得跑七八个部门盖章,光是证明“我爸是我爸”就能把人逼疯。 我突然想起个事儿。 上次听战友说,他们那儿退伍局开发了个APP,扫脸就能认证身份。 这才叫真进步啊!但转头一想,那些不会用智能手机的老人家咋整? 政策制定者是不是该多考虑这种现实困境? 说到城乡差异,其实根源还是财政分担机制问题。 经济发达地区自然舍得投入,穷地方连基本基本配套都保证不了。 就像买衣服,有钱人挑款式,穷人只能求保暖。 但这个底线总得守住吧? 最近看到个挺暖心的消息。 成都某社区搞了个“时间银行”,志愿者照顾烈属能攒积分兑换服务。 这种民间自发补位,反倒比某些僵化的行政手段更管用。 你说这是不是该推广? 对了,还有个现象特有意思。 现在年轻人对抚恤政策的期待和父辈完全不一样。 他们更看重发展机会,比如职业培训、创业扶持这些。 我表弟就说:“比起发钱,不如教我赚钱的本事。” 这话听着在理不? 其实说到底啊,衡量优抚政策不能光看纸面数字。 得像尝菜似的,得品后味。 钱及时到账了吗?办事员态度如何?后续关怀跟上了上了没?这些都是隐形的评分项。 最后唠句实在的,咱们在这儿说这么多,不如您也在评论区分享下见过的暖心政策?让好的做法传得更远些。