方励现在怕是傻眼了! 刚靠《里斯本丸沉没》拿了年度最佳导演,转头新片《深海》就栽了大跟头,预售才280万,排片直接砍了15%,路演全停了,这脸打得也太响了!更糟的是,他自己三条微博把火拱大,说观众“没耐心看懂好作品”,这不纯属找骂?当年拍《里斯本丸沉没》时的谦卑去哪了? 71岁的人了,怎么还犯这种低级错。想当年拍《里斯本丸沉没》,他可不是这样。为了找1942年沉船的真相,带着团队跑了8年,光采访就做了240多场,加拿大91岁的战俘威廉·班尼菲尔德,他陪着聊了整整一天,就为核实日军扫射的细节。连电影里战俘唱的歌,都翻了几十本回忆录,从三首候选里敲定《漫漫长路至蒂珀雷里》,就因为“符合走向死亡时的心境” 。那股较真劲儿,谁不佩服? 这次拍《深海》,怎么就飘了?观众说节奏慢,他倒好,直接怼“短视频刷多了没专注力”。这哪是宣发?简直是给自己挖坑!电影市场早变了,你以为还是《观音山》那会,靠口碑就能逆袭?现在观众不吃“傲慢”这套,你骂人家不懂艺术,人家直接用票房投票,预售数据掉得比坐滑梯还快。 第一个专业知识点得点透——电影宣发的受众共情原则。好的宣发是搭桥,不是筑墙。方励倒好,直接把观众推到对立面。当年《里斯本丸沉没》排片才1%,他跑150场路演,讲渔民救战俘的故事,哭着说“为2071个家庭打捞记忆”,观众跟着动容,硬生生把票房拉到4700万 。对比现在这操作,是不是蠢得离谱?你们觉得创作者摆架子,能换来票房吗?我看悬,真诚永远比傲慢管用。 他这性格其实早有苗头。年轻时就不安分,核工业部的铁饭碗说丢就丢,赴美读MBA后自己开公司,搞地球物理仪器,全球独一份的深海机器都是他带队做的。拍电影也是,早年赔4000多万拍《颐和园》《苹果》,被叫做“地下电影教父”也不回头,后来靠《观音山》赚了8000万,才算扬眉吐气 。可这次怎么就拎不清了? 《深海》的问题根本不是观众不懂,是他自己没平衡好艺术和市场。他拍《里斯本丸沉没》时,清楚“70%是讲人,不是讲战争”,所以能打动不同年龄的观众 。这次拍商业片,偏要端着“艺术架子”,忘了电影本质是给人看的。赵丽华想帮他说话,结果越帮越忙,网友骂得更凶,这锅纯属他自己造的。 第二个知识点来了——纪录片的历史考据伦理。方励拍《里斯本丸沉没》时,开篇就标“本片完全基于事实”,连沉船位置、渔民救人的数量,都对照60年代的回忆录反复核实 。这种严谨让作品有分量,但商业片不一样,光有考据没用,得让观众看进去。他把纪录片的创作逻辑硬套到商业片上,不翻车才怪。你们发现没?越成功的导演,越懂“见人说人话”,方励这是成功冲昏头了? 更讽刺的是,他以前总骂“世俗成功学垃圾”,说钱是买快乐的工具 。可这次为了《深海》票房,又是发长文又是开线上发布会,道歉姿态别扭得很。当年欠债千万拍《里斯本丸沉没》,他说“不做谁做”,那股理想主义多动人;现在为了票房急眼,反而丢了初心。 第三个知识点必须强调——艺术创作与市场接受的平衡悖论。导演既不能丢艺术追求,也不能无视市场规律。方励的前辈贾樟柯,《风流一代》既讲时代浪潮,又能让观众看懂,照样拿奖。方励倒好,把平衡杆掰断了,非要站在观众的对立面。这哪是艺术家的坚持?分明是固执。 他现在怕是悔得肠子都青了。要是早点像拍《里斯本丸沉没》那样,多听听观众的声音,少点说教,也不至于落到这步田地。拿了个奖就飘,忘了自己当年跑断腿路演的日子,这种心态迟早要栽。 作品好不好,观众说了算,不是导演自己封的。方励有拍好片的能力,就是少了点清醒。《里斯本丸沉没》的荣光还没凉透,就搞出这档子事,真是可惜了那身本事。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

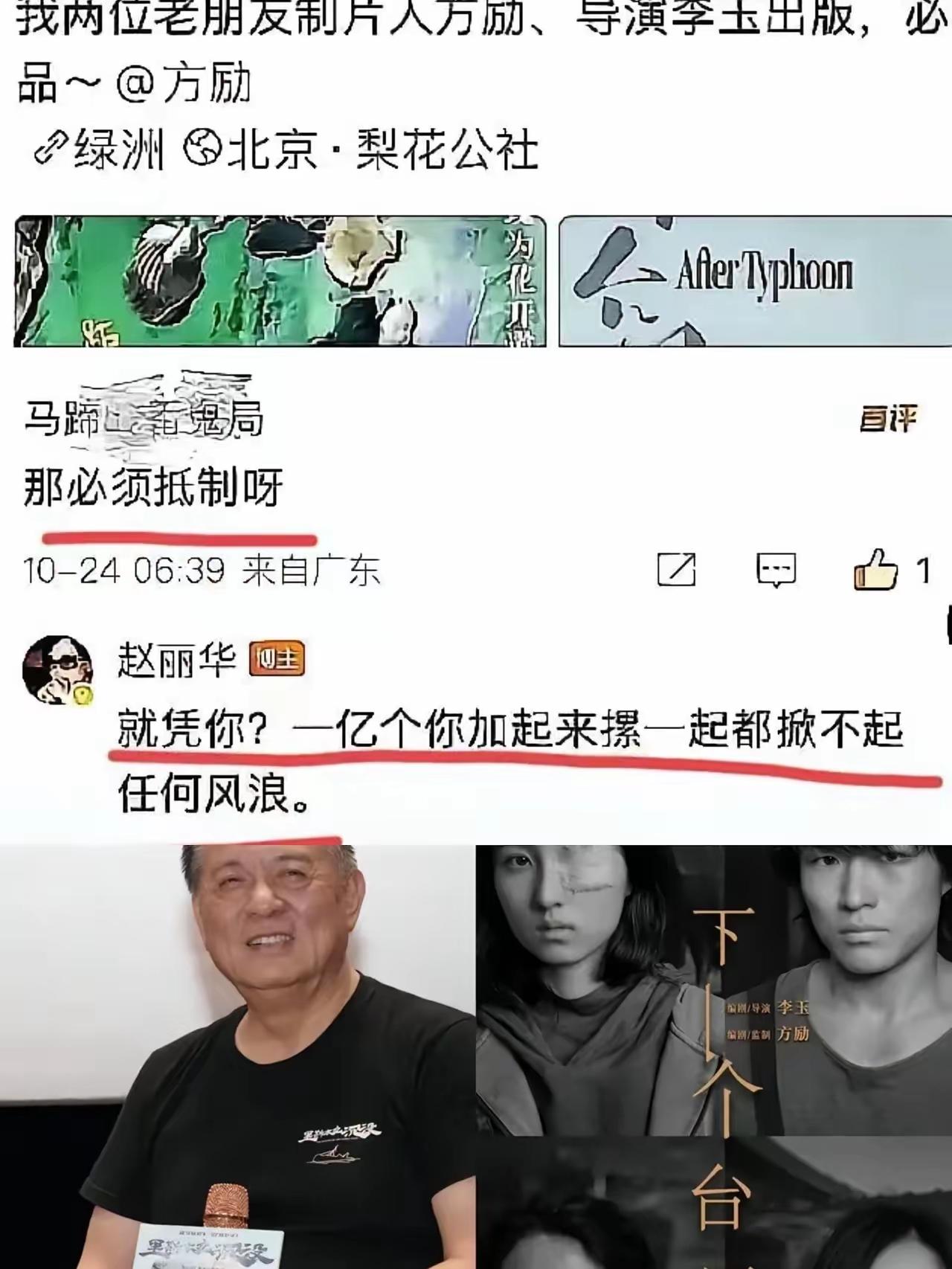

评论列表