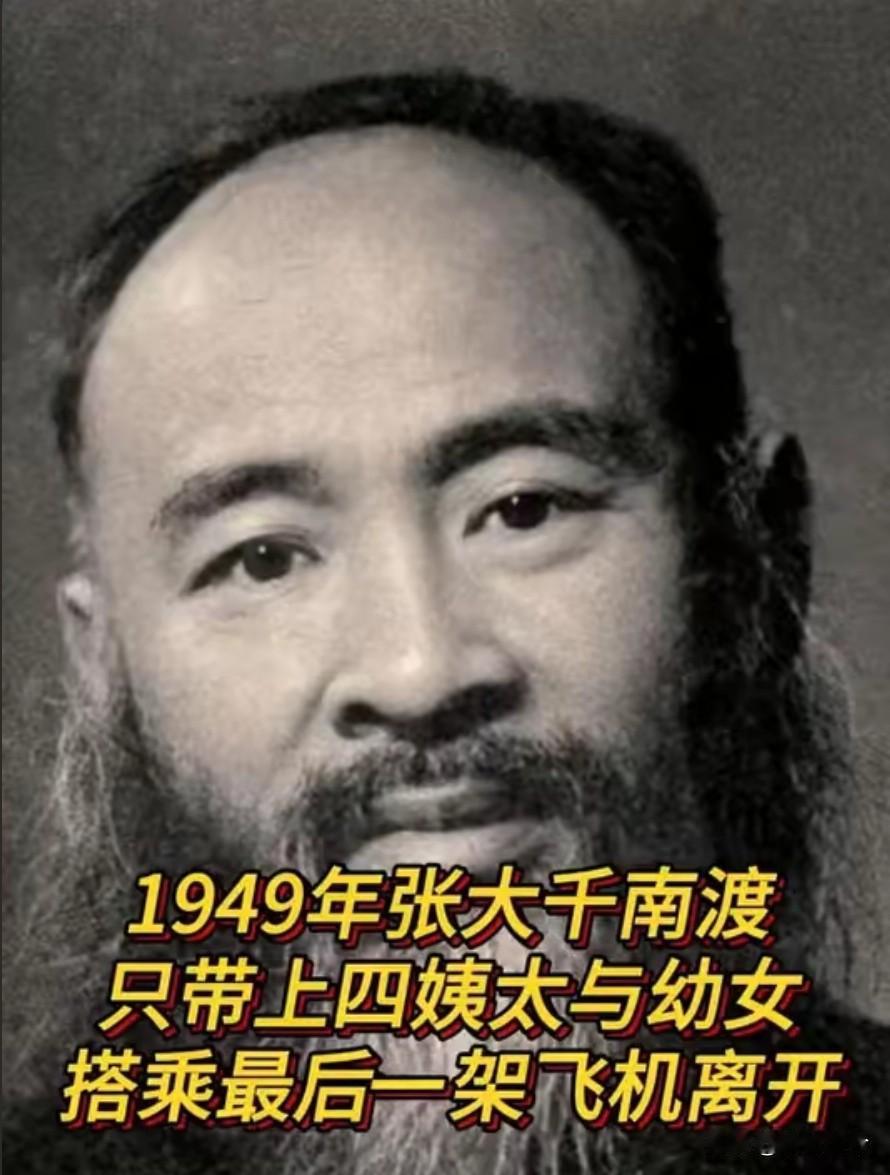

1949年12月6日,解放军快进成都时,张大千靠国民党高官张群,拿到最后三张飞台北的军用机票,带着四夫人徐雯波,和几十幅自己临摹的敦煌壁画登机。 张群那时候是西南军政长官,跟张大千是四川同乡,几十年的交情摆在那。1949年底的成都,机场全是胡宗南的部队守着,军用飞机优先运高官和战略物资,普通百姓连机场围栏都摸不到,没有这层硬关系,张大千就算名气再大也没用。但这份“特殊待遇”的背后,藏着两个幼童被遗弃的命运。 飞机螺旋桨的轰鸣声中,徐雯波抱着别人的孩子登上了飞机。这孩子是二夫人黄凝素的女儿心沛。黄凝素1922年15岁时嫁入张家,1947年刚跟张大千离婚,两人共同生活了整整25年;她为张大千生育了8个子女,离婚时她一个孩子都没带走,这些孩子大多留在成都由亲属照料,心沛当时刚满3岁,由老保姆看护。登机前张大千回住处取东西,心沛哭着要跟爸爸,他心一软就把孩子抱上了飞机——可他转身就忘了,自己还有两个更小的孩子在等着爸爸。 这个18岁的母亲,亲手把刚满8个月的儿子心建和三岁的女儿心碧留在了成都。徐雯波1931年出生,1947年嫁入张家,心建1948年底才出生,登机时还没满周岁。有人说她是身不由己,可她明明有选择的余地——她可以留下陪孩子,可她最终选了追随张大千。后来她接受采访时甚至说“只要能照顾大千,我不后悔”,这份“不后悔”,太对不起嗷嗷待哺的亲生儿子。 机票就三张,张大千自己一张,徐雯波一张,剩下一张要么带亲生孩子,要么带别人的孩子,要么带画。他选了带心沛和壁画。那些1941到1943年在敦煌临摹的276幅壁画,陈寅恪夸有“创造之功”,后来确实成了艺术瑰宝,可这瑰宝是用亲儿子的人生换来的。他到了台湾、美国后住着豪宅、办着派对,却对留在大陆的孩子不管不问,原配曾正容想联系他接孩子,上百封信都石沉大海。 被留下的心建先是托付给裱画匠,可裱画匠家道中落又把他丢了,还是曾正容于心不忍收养了他。心建12岁时曾正容去世,他跟着姐姐张心庆相依为命,好不容易长大进了铁路局,还谈了未婚妻,日子刚有盼头,就因为“张大千儿子”的身份丢了工作,未婚妻也走了。1971年,22岁的他卧轨自杀,遗书里写“此生太苦,愿不再有来生”,口袋里一分钱都没有。 张大千直到11年后才知道儿子死了,只是沉默着从墓里带了抔土埋在院子,立了块墓碑。徐雯波后来偷偷给张心庆寄过钱,汇款单写着“稿费”,可这迟到的钱,怎么换得回孩子的命?张大千遗嘱里给心建留了遗产,可生前他明明能通过香港朋友传递消息,却从未真正为儿子的困境奔走。 一个母亲要有多大的决绝,才能做出这样的选择?徐雯波的“决绝”,本质是对母爱责任的逃避;张大千的“取舍”,更是把个人艺术追求凌驾于亲情之上。敦煌壁画的光辉再耀眼,也掩盖不了对无辜孩子的亏欠。艺术值得尊重,但亲情不该成为成就的垫脚石,这是任何理由都无法辩解的过错。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。