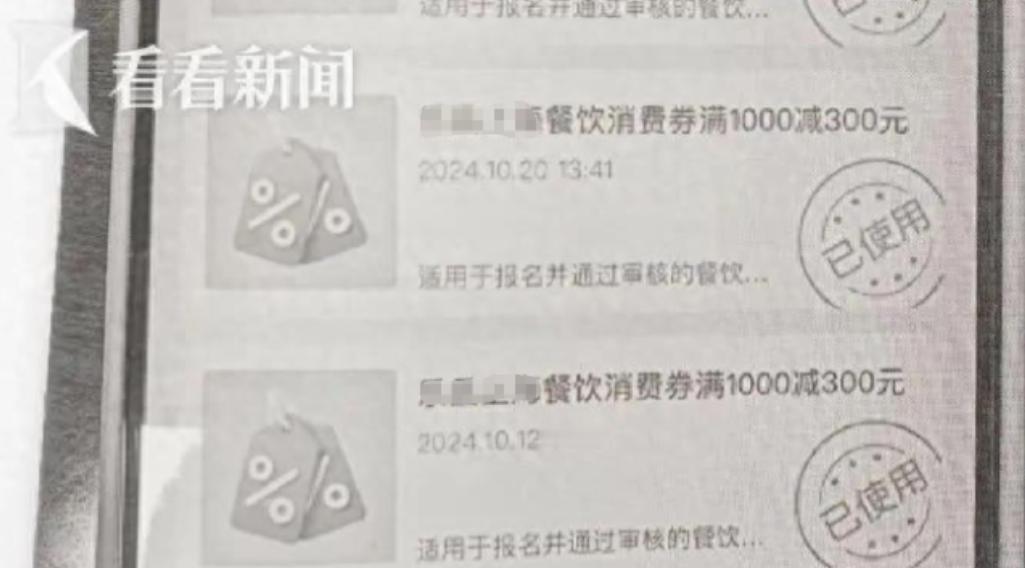

上海某连锁餐饮店的区域经理许某与两名财务人员、分店店长联手,通过虚假核销餐饮消费券的方式,骗取了24万元政府补贴。四名涉案人员被判刑2至3年不等,适用缓刑并罚款。 2024年,上海市为刺激消费推出了一项餐饮消费券补贴政策。面对生意萎靡的困境,区域经理许某萌生了不法念头。他发现,若能通过虚假订单的方式,伪造消费券核销,就能轻松骗取补贴。许某在这个计划中找到了同伙,他先是与总店财务人员王某和古某接触,这两位财务人员掌握着餐厅的账目,知道如何操作资金。 在许某的说服下,王某和古某终于答应参与这个计划。许某进一步拉上了分店店长彭某,虽然彭某一开始心存顾虑,但在许某的承诺和利益的诱惑下,也最终同意参与。四人密谋着通过伪造客户用餐订单、虚假核销消费券来骗取补贴。于是,2024年11月起,他们开始了这一非法操作。 四人采取的手段十分直接:他们虚构客户订单,确保后厨根本没有实际出餐,但餐饮消费券却被提前核销,从而获得政府的补贴款项。通过这种方式,他们一共虚假核销了800多张消费券,骗取了24万元的补贴。看似短期内通过不法手段获得的收益,却为他们带来了长远的法律后果。这笔不义之财让他们没有意识到,其实早已触碰了法律的红线。2024年12月,事情暴露,相关部门开始调查。通过比对转账记录和订单信息,调查人员发现了疑点。经过深入分析,最终锁定了涉案金额及其具体的欺诈行为。 这一案件的核心是诈骗罪的构成。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。四名被告人通过虚构事实、隐瞒真相,骗取公私财物的行为,已达到“数额巨大”的标准。根据上海市的司法解释,诈骗金额达到五万元以上即属“数额巨大”,此案涉案金额为24万元,显然符合此标准,因此,四人的行为构成诈骗罪。 从法律角度来看,许某等人不仅在行为上存在明显的违法性,还在主观上具有明显的诈骗意图。许某作为区域经理,负责策划并主导整个诈骗行为,王某和古某提供账目支持,彭某负责伪造订单信息,四人分工明确、利益共享,最终形成了共同犯罪。根据《刑法》第二十五条的规定,共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。四人之间的配合紧密,每个人都在其中扮演了不可或缺的角色,最终共同实施了诈骗行为,因此,他们应当共同承担刑事责任。 在案件审理过程中,调查人员通过比对转账记录、核实订单信息等证据,最终锁定了诈骗金额,所有证据的确凿性和充分性,符合《刑事诉讼法》第五十条的规定。这些证据为法院最终判决提供了有力支持,确保了案件的公正处理。 法院最终作出了判决:许某、王某、古某和彭某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑2至3年不等,适用缓刑,并处罚金。许某作为主犯,承担了主要责任,判刑最重,其他三人根据其在犯罪中的角色和责任,分别被判处较轻的刑期,并同样适用缓刑。法院认为,虽然四人在案件中均有认罪态度,但他们的行为已经严重破坏了市场秩序,尤其是在当前政府推出补贴政策的背景下,他们的犯罪行为不仅损害了公共利益,还破坏了政府财政支出管理的公正性,因此应依法追究其刑事责任。 这一案件的判决,既是对四名涉案人员的警示,也是对其他企业管理者的警醒。企业内部管理的漏洞常常成为犯罪分子得逞的关键因素。许某等人因一时的贪欲而走上犯罪道路,最终付出了法律责任的代价,这给所有从事商业活动的人敲响了警钟。无论是企业的高层管理者,还是普通员工,都应当坚守法律底线,诚实守信经营,避免因一时的利益诱惑走上违法的道路。 企业管理者应当时刻保持警觉,加强对财务、订单、消费者信息等环节的审查和监管,防范类似案件的发生。同时,监管部门也应当加大对各类补贴、优惠政策的监管力度,确保政策落地时能够做到公开透明,防止恶意利用政策漏洞进行非法牟利。社会公众也要增强法律意识,了解如何通过合法手段维护自己的权益,杜绝不法行为的发生。 许某等人如果在一开始就没有心存侥幸,而是选择遵循法律和道德底线,他们本可以避免这场灾难。企业的运营必须基于诚信和法律,而不是通过违法手段追逐眼前的利益。走歪门邪道,最终的结果必然是毁掉自己的前途,也伤害社会的整体利益。