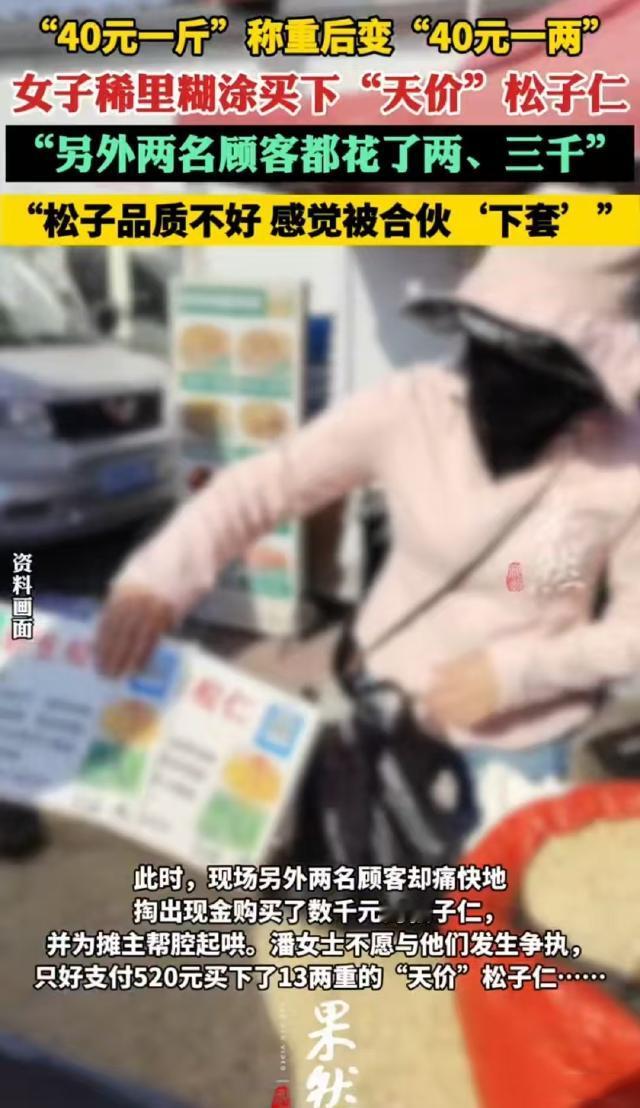

辽宁大连,路边一个普通的卖松子摊,却成了潘女士520元“买一斤松子”的陷阱。10月21日,她途经甘井子区某路段时,本想随手买点松子孝敬母亲,却被摊主和疑似“托儿”合演的一出“模糊价格骗局”套路进坑。 潘女士当天开车去看望老母亲,看到路边一个卖松子的摊位,旁边围着几个人。她下车询问价格,摊主笑呵呵地说:“原价50,给你算40。”语气憨厚、态度热情,让人难以怀疑。潘女士心想“40元一斤不算贵”,便准备买点。就在称重时,摊主又拿出一袋“更好的松子”,说原本70一斤也算她40,还顺手“好心地”多抓了两把。潘女士没多想,也默认了。可当称重结束后,摊主却说:“40一两,一共520。”潘女士愣在当场。 她以为听错了,再问一遍,对方仍说:“没错,40一两。”此时,旁边的两个“顾客”爽快掏钱,一个花了2000多,一个花了3000多,还笑着说“物有所值”。见此情景,潘女士心生犹豫,但摊主和那两人立刻变脸,口气生硬地说她“抠门丢人”,还暗示“不买不让走”。在三人围攻下,潘女士只得支付520元。回家路上,她越想越不对劲,剥开松子一尝,发苦、有霉味,仔细看还有黑斑。最终,她只能将松子全部丢弃。 这类事件近年来在各地频繁出现,从“40一斤”到“40一两”,从“免费试吃”到“必须买单”,这些骗局背后的逻辑,是利用价格模糊+心理暗示+托儿配合+言语施压,一步步迫使消费者屈从。潘女士的遭遇,本质上涉及三类违法行为:价格欺诈、强迫交易与消费欺诈。 从法律角度来看,首先,摊主的行为构成强迫交易。根据《治安管理处罚法》第四十六条规定:强买强卖商品,强迫他人提供或接受服务的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。这里的关键要素是“违背意愿”和“强迫性”。潘女士在明确表示“不想买”后,被摊主及“托儿”以语言威胁、人格侮辱的方式强迫交易,显然违背了自愿原则,符合该条款的适用条件。 而若此类行为长期反复实施、涉案金额较大或手段恶劣,则可触及《刑法》第二百二十六条——强迫交易罪。该条规定,以暴力、威胁手段强买强卖商品,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。若证实该摊主与“托儿”合作长期实施类似行为,则不再是治安问题,而是刑事犯罪,公安机关有权立案侦查。 其次,摊主行为还构成价格欺诈与消费欺诈。根据《价格法》第十四条,经营者不得使用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者交易。摊主在报价时有意省略“单位”,让消费者误以为是每斤价,再在结账时临时改口“每两”,这一行为属于典型的价格误导。同时,摊主在潘女士不愿购买时,谎称“混合无法退货”,进一步限制其退货权利,构成误导性销售行为。 而《消费者权益保护法》第五十五条明确规定:经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按消费者要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿金额为消费者购买商品价款的三倍,不足五百元的,为五百元。潘女士支付520元,依法可要求退货并赔偿1560元。此外,她还可向市场监管部门举报摊主涉嫌价格欺诈与消费欺诈,监管部门可依据《价格违法行为行政处罚规定》予以行政处罚。 此外,该案还涉及虚假宣传与合伙欺诈。两个“顾客”在摊位旁不断称赞松子质量好、价格便宜,还当场掏现金示范“放心购买”,实则是摊主雇佣的“托”。这种“假买真托”手法,误导消费者作出错误判断。依据《反不正当竞争法》第八条规定,经营者不得通过虚构交易、编造用户评价等方式误导公众,对产品作虚假宣传。此类行为一旦查实,同样属于违法商业行为,可处以警告或罚款。 事实上,这类路边摊骗局屡见不鲜。卖海鲜、卖虫草、卖松子……“模糊报价”套路几乎一模一样。其共同点是先利用语言伪装与人情交往制造信任,再用高压恐吓、托儿示范、假热闹氛围迫使消费者掏钱。这种模式具备明显的团伙特征与心理操控性。有的摊贩甚至流动经营、跨地区作案,给执法带来难度。对此,市场监管部门与公安机关需要联动执法,加强路边临时交易监管,对涉嫌强迫交易、欺诈销售的流动摊贩予以重点打击。 从法律教育意义来看,潘女士的遭遇提醒公众,模糊报价本身就是红旗信号。在任何交易中,消费者都有权要求明确标价、清楚单位、了解质量,不可被所谓的“好心加两把”“打折便宜”所迷惑。若发现价格远超合理范围,应立即报警或寻求帮助,切勿在威胁下妥协付款。

评论列表