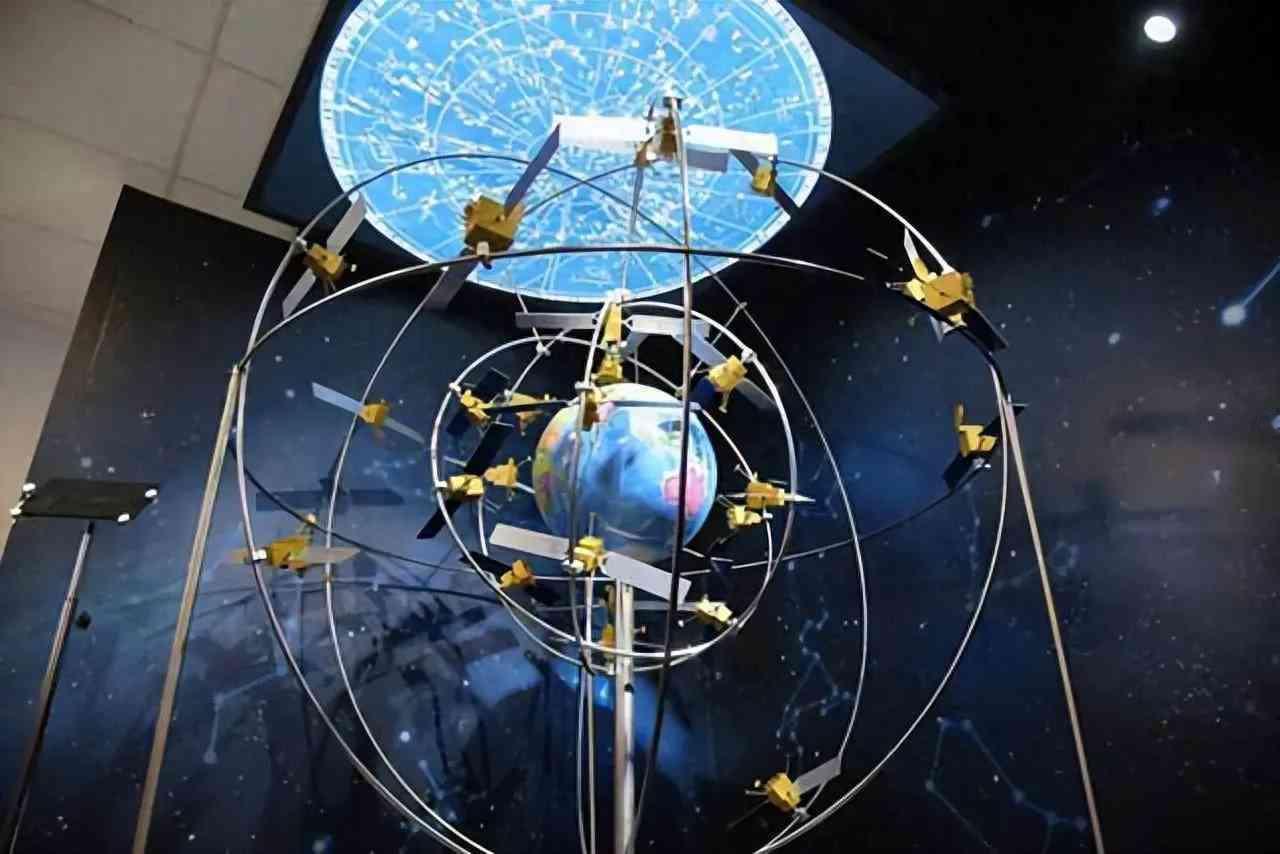

[中国赞]中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说实话,你可能不信,要是现在真全部换成北斗,我们的手机估计都不能用了。 (信源:网易——中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?) 打开导航,屏幕上跳动的“GPS”图标是否让你习以为常?但鲜为人知的是,当你在城市街巷穿梭、在高速路上疾驰时,支撑精准定位的可能不是美国GPS,而是中国自主研发的北斗卫星导航系统。 2020年7月,北斗三号完成全球组网,成为继GPS、格洛纳斯后第三个实现全球覆盖的卫星导航系统,如今高德地图每天处理的北斗定位请求已达数千亿次,早已是国民级应用。可为何“GPS”三个字依然霸占着我们的手机屏幕?这背后的真相,远比想象中复杂。 北斗的硬实力早已无需证明。在亚太地区,其定位精度达到1-3米,依托GEO卫星增强技术,信号强度比GPS高出30%,静态场景下更是能实现厘米级定位,武汉智能驾驶测试道路的0.5米级精度已与GPS增强版持平。 更独特的是,北斗是全球首个集成“定位+短报文通信”的导航系统。河南暴雨时,40余万条求救信息经北斗终端传递,在无地面信号处搭建生命通道;甘肃肃北牧民持北斗手持终端放牧,深入无人区也能实时联络、精准导航,让转场安全省时。 30余万科技人员攻关160余项核心技术,500 余种器部件 100%国产化,北斗的自主可控性是国家安全重要基石。 但技术领先不等于市场占优,“GPS图标”顽固源于三层难以突破的现实枷锁。一是硬件生态存在路径依赖,全球主流芯片厂商早年以GPS为标准设计生产线,高通、联发科等巨头芯片架构固化数十年,车企改造适配北斗生产线成本高昂,让厂商却步。 二是软件体系牵一发而动全身,谷歌地图等应用深耕GPS生态近二十年,底层接口、数据算法都围绕它构建,业内高管称全面迁移至北斗或使体验倒退十年,适配数十亿终端工程量巨大。 更隐蔽的是用户心理的惯性枷锁。从上世纪90年代开始,GPS以“免费、可靠”的形象深入人心,成为导航的代名词。当普通人被问及“是否愿意换成北斗”,第一反应往往是“准不准”“会不会收费”,这种对未知的疑虑,比技术改造更难破解。 而背后庞大的利益链更让变革步履维艰,GPS支撑着芯片、设备、应用的完整产业闭环,数十年沉淀的格局不会因北斗的崛起而瞬间改变。 但真相是,你早已在“无意识”中使用北斗。如今华为、小米、苹果的新款手机均搭载多模芯片,能同时接收北斗、GPS、格洛纳斯等系统信号。 就像天上同时下着多场 “信号雨”,你的手机这个“接雨盆”会自动选择最优雨滴组合,只是厂商为了用户习惯,仍将图标统一标注为“GPS”。 有人疑惑:“为何不直接禁用GPS?”答案是现实不允许。强制干扰GPS信号会殃及所有卫星依赖设备,造成金融、交通等领域的全面混乱;而立法禁止GPS解码技术更不现实,该技术已嵌入全球几十亿台设备,如同空气般无处不在。 更关键的是,多系统共存才是更稳定的格局,当单一系统出现故障或被干扰时,其他系统能立即补位,这也是全球导航领域从单极霸权走向多极竞争的必然趋势。 值得欣慰的是,改变正在发生。越来越多的国产设备开始标注 “北斗定位”,部分导航软件已悄悄增加 “北斗信号强度” 显示,甘肃的牧民、武汉的自动驾驶车辆、救灾一线的救援人员,早已体会到北斗的独特优势。 当 30 余万科研人员的心血转化为看得见、摸得着的应用,当 “中国北斗” 四个字取代 “GPS” 出现在更多屏幕上,这份技术自信才能真正扎根人心。 手机屏幕上的图标或许还会延续一段时间,但北斗的崛起早已不可逆转。它不是要取代谁,而是用自主可控的硬实力,为我们的导航安全加上一把 “中国锁”。 下次打开导航时不妨想一想:你看到的是 GPS 图标,感受到的可能正是北斗的精准守护。这背后,是中国航天的跨越式发展,是自主创新的坚定步伐,更是一个国家守护民生安全的责任与担当。