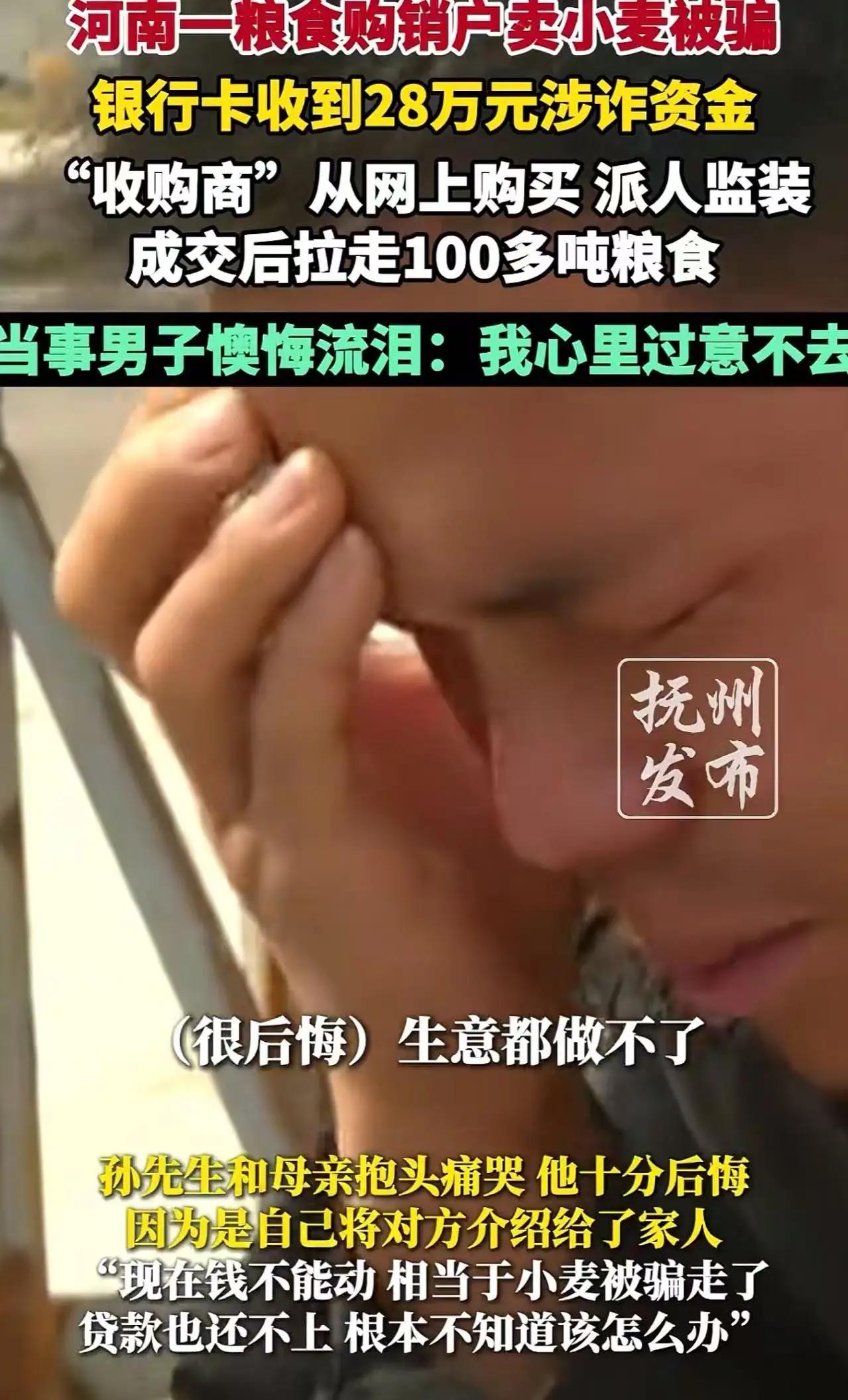

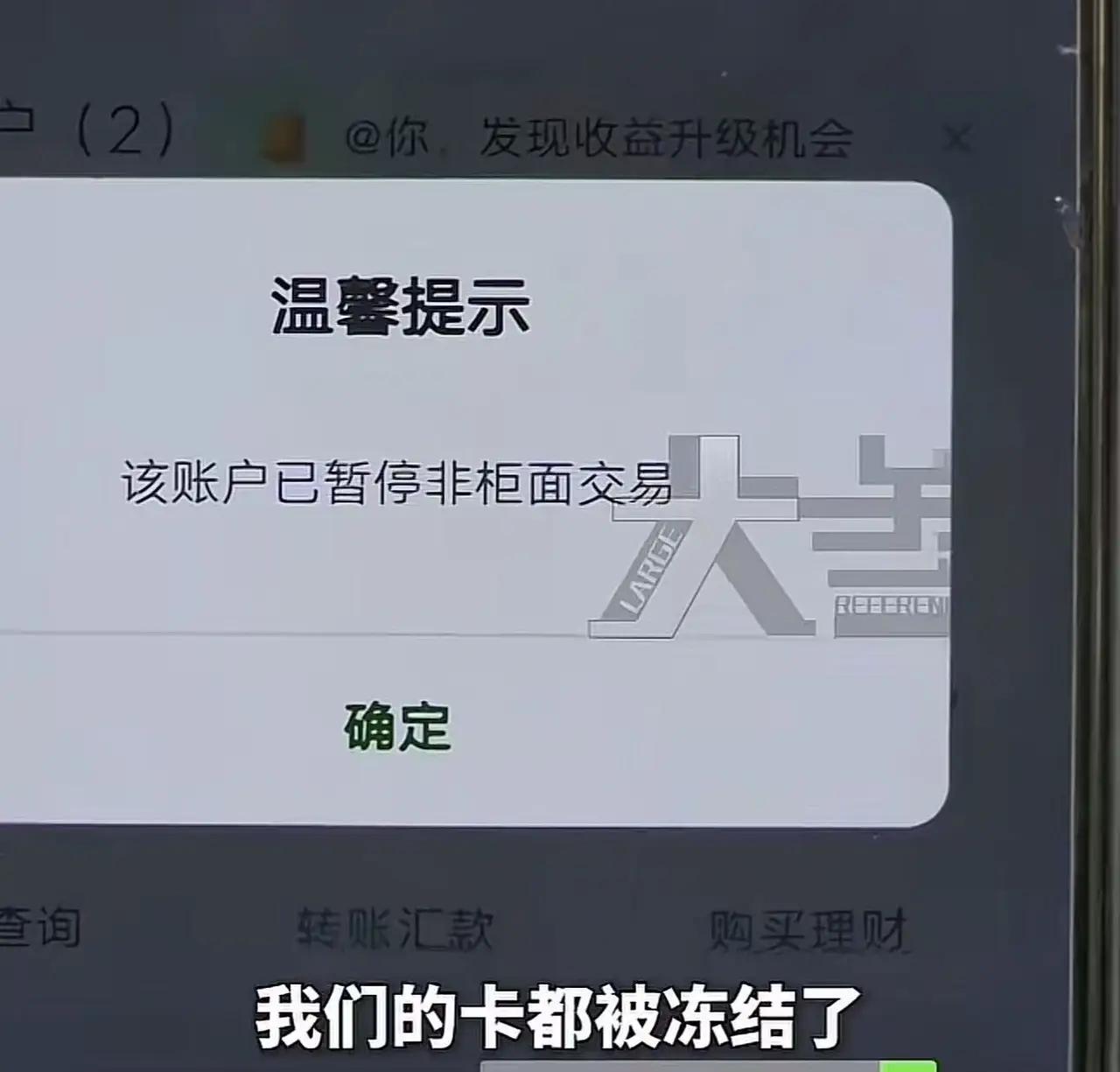

“这样下去还怎么做生意?”这是许多中小企业、个体户在面对金融风险和诈骗陷阱时最深的叹息。新乡原阳的这起事件,似乎又一次把“商业信任”拉回了现实的冰点:一场原本看似正常的交易,竟然变成了让人心碎的噩梦。 母子俩卖粮食,本意只是为了谋个生计。三车小麦,价值百余吨,卖出了28万块钱,本应是春耕秋收的辛苦换来的果实,却因为一场“善意”的交易,变成了“陷阱”。当他们发现账户被冻结,钱款无法到账,才知道自己成为了受害者。警方的回应更是令人扼腕:收到的钱是涉诈资金,小麦也不知去向。 但这里隐藏的,是我们每个人都可能遇到的商业困境和信任危机。 网友的评论很快浮出水面:“正常商业来往,收款方没有方法调查对方资金的合法性,怎么能冻结呢?”这句话,折射出一个社会的无奈:在信息不对称、监管不到位的情况下,普通商户的权益何去何从?他们的钱包被冻结,生意被打乱,甚至可能面临破产的边缘。这种“无辜受害者”的故事,似乎成为了现代商业的一个隐形悲剧。 可是,问题的本质究竟在哪里?我们不得不思考:在这个信息碎片化、交易频繁的时代,普通商户如何保护自己?他们的信任,又该如何被制度保护?这不仅仅是一个个体的悲剧,更是整个社会、整个商业环境的警钟。 有人说,商业本就有风险,但风险的来源,绝不应是制度的漏洞或监管的缺失。我们期待的是一个公平、透明的市场环境,让每一位像母子俩一样辛苦耕耘的普通人,都能在风雨中站稳脚跟,而不是成为“黑暗角落”的牺牲品。 这起事件,也让我们不得不反思:在这个“快节奏、低成本”的商业时代,是否有人在利用信息不对称,肆意操控局面?是否存在一些“灰色地带”,让不法分子有机可乘?而我们普通人,又该如何在这片看似繁荣的市场中,守住自己的底线? 更令人痛心的是,很多时候,受害者的声音被淹没在繁杂的舆论中,或者被认为“运气不好”。但真相是,任何一场交易背后,都应有基本的保障和责任。否则,商业的诚信就会逐渐崩塌,社会的信任也会逐渐耗尽。 这不仅仅是一场关于一车小麦的交易,更是一面镜子,映照出我们社会在诚信、监管、制度建设方面的不足。每一个受害者,都是这个社会的“警钟”,提醒我们:不能让“套路”和“陷阱”成为常态。 面对这样的现实,我们需要什么?需要更完善的法律法规,需要更高效的监管体系,更需要每个人都能成为守护诚信的那一份力量。只有这样,才能让“这样下去还怎么做生意?”变成一句过去式,而不是未来的常态。 所以,朋友们,当我们在评论区吐槽、讨论这类事件时,也许更应该思考:我们能做些什么?是不是每一次交易,都应该多一份警惕?是不是每一份信任,都需要更严密的守护?毕竟,只有我们每个人都行动起来,才能让商业的天空更加明亮,让那些无辜的受害者不再孤单。 这起事件,虽然令人心碎,但也为我们敲响了警钟。正能量在于:我们相信,制度的完善、社会的守望,终究会让商业环境变得更加公平、透明。只要我们不放弃对正义的追求,未来就一定会有更多的“光明”。 让我们共同期待,一个没有“陷阱”的商业世界,让每一份努力都值得被尊重,每一份信任都能得到守护。因为,只有这样,生意才会真正做得长久、做得踏实。市场骗局 商界陷阱