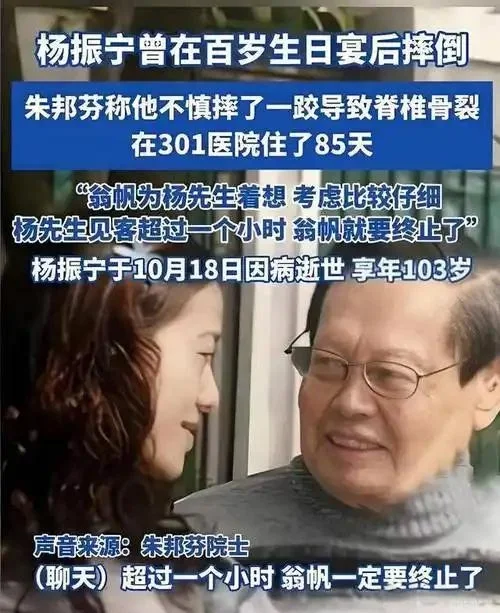

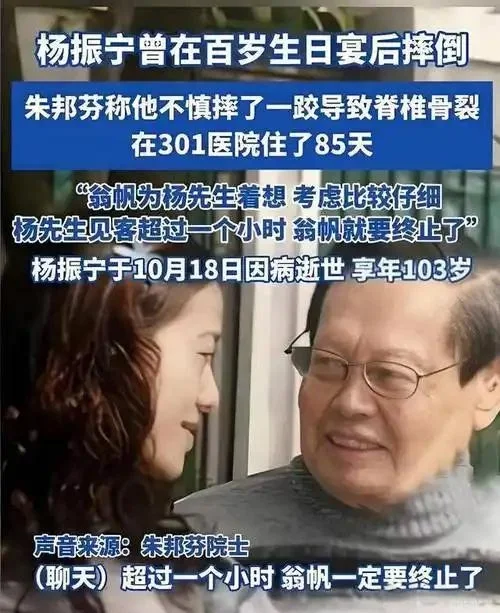

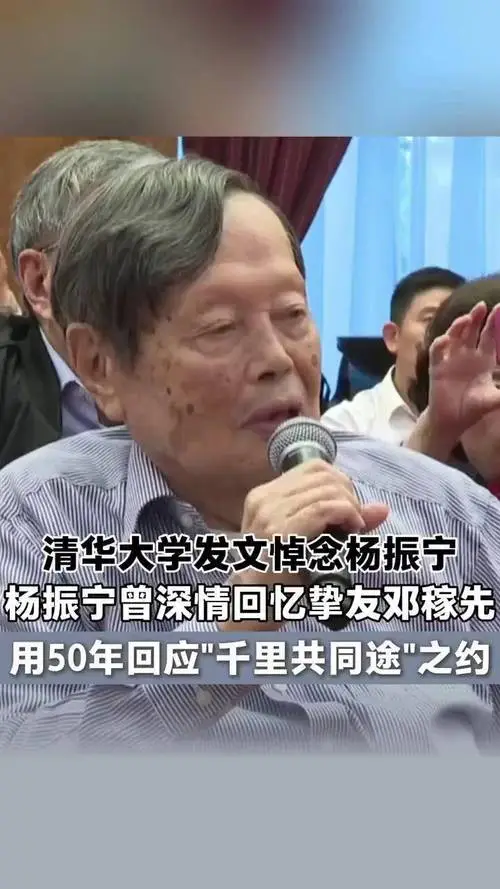

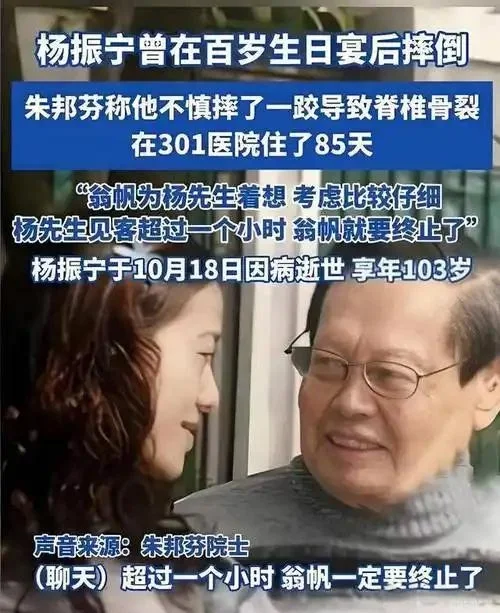

“杨先生手动了动,朝着我们比了个 OK。”10 月 20 日,86 岁的葛墨林院士回忆起 9 月探望杨振宁的场景,声音仍带着哽咽。彼时这位 103 岁的物理巨擘已病危月余,连交流都要靠翁帆用小白板传递信息,却仍以标志性手势回应挚友的牵挂。这道微弱却坚定的手势,成了他留给世界的最后注脚。

很少有人知道,这位缔造 “杨 - 米尔斯规范场论” 的科学巨匠,一生都在比 “OK”—— 对家国的承诺,对科学的坚守,从未打折。1957 年诺贝尔领奖台上,他那句 “为中国血统骄傲” 的宣言,让西方世界重新审视华人智慧;1971 年中美解冻之初,他毅然归国的脚步,撞开了海外学者访华的闸门。就像葛墨林说的:“大家以为他靠天分,实则是千万次演算堆出来的”,他恪守的 “宁拙毋巧” 准则,早已刻进骨子里。

病危中的清醒更见赤诚。学生翟荟含泪回忆,90 多岁时先生还会发邮件讨究科研,临终前最关心的仍是团队进展。这份纯粹,早在西南联大的茅屋里便扎了根 —— 物理考满分的少年,在闻一多等学者的烽火执教中,埋下 “科学报国” 的种子。当他在清华园筹建高等研究院,把家定名 “归根居” 时,不过是兑现对邓稼先 “共同途” 的承诺。

如今巨星陨落,清华园的菊花堆成了海,合肥老宅的访客络绎不绝。有人说他是最伟大的物理学家,有人铭记他为基础科学发声的勇气,但更该记得:病危时那道 OK 手势,是一位百岁老人对生命的坦然,对家国的放心。

他曾说 “一生最自豪的是增加中国人的自信心”。当我们在实验室攻坚、在课堂求索时,便是在回应这道跨越时空的 “OK”。