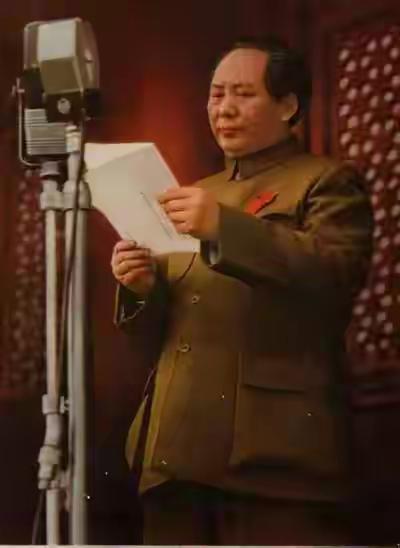

1947年,自认为快胜利的的蒋介石,来到了延安。期间,他问一位农民:“你见过毛主席吗?谁知,老农民的回答,让蒋介石失眠了,次日就离开了延安…… 1947年夏天,蒋介石到了延安。那时候,他觉得自己快要赢了。 胡宗南的大军一路势如破竹,报纸头条全是“光复延安”“共匪巢穴被破”。 蒋介石特意坐飞机去看看这座“沦陷”多年的黄土小城,想亲眼看看毛泽东留下的痕迹。 可他没想到,这趟看似胜利的“巡视”,最后却成了他一生中最沉重的一次旅程。 飞机落地那天,延安的天很亮,风里有沙。 蒋介石一脚踏上黄土地,尘土扑面而来,鞋面都被染成了黄褐色。 他随行的陈诚、胡宗南都在一旁小声讲解,可他几乎没听进去。一路上,他看到的不是战利品,而是荒凉。 几间石头窑洞,破旧的桌子,一床薄被,炕沿上还有烟火的灰。 墙上挂着几张褪色的标语:“自己动手,丰衣足食。”这几个字写得歪歪扭扭,却透着股子韧劲。 胡宗南凑上来说:“主席,这就是毛泽东的住所。” 蒋介石没吭声,只是用手指摸了摸墙壁,满手是土。 他沉默地站了很久,那一刻,胜利的兴奋感消失了,只剩下说不出的心慌。 晚上,蒋介石睡在当年美军观察组留下的教堂楼里,侍卫说他整夜没合眼。 深夜三点,他披着外套在院子里转圈,抬头望着漆黑的天,嘴里低声说:“他们靠什么活?”没人敢接话。 那天夜里,延安的山风吹得树叶乱响,蒋介石心里第一次生出一种陌生的感觉,原来打仗赢了,也可能输了别的东西。 第二天一早,他取消了原定的军事会议。临走前,他又去看了一遍窑洞。 墙角有个老农在扫地,蒋介石问:“毛主席在这住过,你见过他吗?” 老农抬头说:“见过,他的灯每晚都亮到天亮。” 蒋介石愣了一下后,没再问,回程的飞机上,他一直沉默。 回到西安后,他在日记里写下八个字:“其志不凡,震动余心。” 那一页纸,后来被蒋经国特意保存了下来。 很多人说,那是蒋介石第一次正视为什么自己会“打不赢”的问题。 他原以为战争靠的是枪炮、人马、战术。 可那天之后,他开始反复提“民心”两个字。 开会时,他常说:“共产党能活下去,是因为他们有人心。” 他让幕僚搜集中共的土地政策,命人去查延安百姓的生活。 他甚至在谈话时感叹:“延安不过几间破窑,却能让人心向之。” 后来,蒋介石退到台湾。 那段时间,他频繁提到延安,甚至在推行“耕者有其田”时说了一句:“彼所行,今我得其意。” 他终于明白,真正的力量,不在权术,不在枪杆,而在于能不能让人相信你、跟你走。 几十年后,他再也没回过那片土地。 但在晚年写日记时,依旧提到那位老农:“那人不识字,却知天下之理。” 一句朴素的话,像一根针扎在心头,灯亮到天亮,靠的不是命令,而是信念。 蒋介石的那次延安之行,其实是一面镜子。 表面上,他看的是废墟;实际上,他看到了另一种秩序、一种精神。 不靠金钱,不靠权势,却能让成千上万的人自愿追随。 后来的人总结这段历史时常说,蒋介石输在战略,其实更准确地说,他输在信任。 毛泽东用的是信仰凝聚人,蒋介石靠的是命令约束人,一个从群众中来,一个站在群众头上。 延安的土虽然贫瘠,却孕育出了足以改变中国的力量。 那片黄土地上,毛泽东留下的是火种;蒋介石带走的是反思。 历史的分界线,并不在战场的胜负,而在谁能听懂百姓心里的那句“灯亮到天亮”。 执政者若忘了这一点,再多的功业,也只是风里的尘。