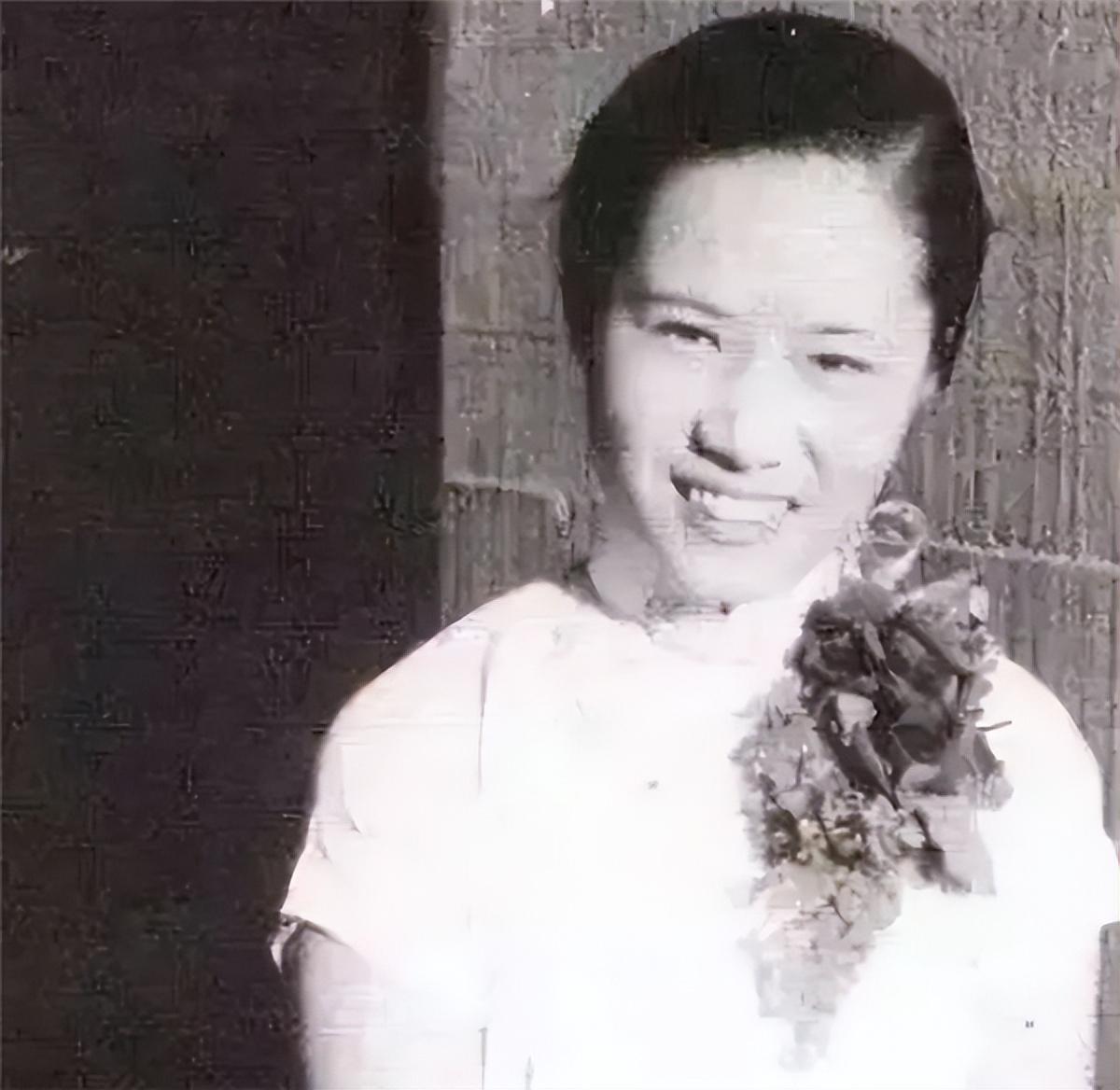

旗袍裹着中国心:她为美国造原子弹,墓碑只刻七个字 穿旗袍的东方女子为何成了美国原子弹功臣?让杨振宁获诺奖的实验是谁做的?墓碑上“一个永远的中国人”藏着怎样的一生?这三个问题,都指向同一个名字——吴健雄。 1912年出生在苏州太仓的吴健雄,打小就踩着父亲创办的明德学校的铃声长大。这位思想开明的前清秀才,打破“女子无才便是德”的旧习,让女儿和男孩一样读理化、学新知 。17岁考入中央大学物理系时,她站在名师云集的课堂里,已然显露出超越同龄人的天赋;24岁远赴伯克利留学,更是直接踏入了劳伦斯、奥本海默等大师坐镇的物理圣殿。 1940年,28岁的吴健雄戴上博士帽,成为伯克利史上首位中国核物理女博士。她原本买好了回国的船票,想把顶尖知识带回积贫积弱的祖国,可抗战的炮火、随后的时局变幻,硬是把归途炸成了遥遥无期的等待。无奈之下,她留在北美学界深耕,1944年接到了“曼哈顿计划”的秘密邀请——成为这个绝密项目中唯一的中国女科学家。 在全是男性精英的实验室里,吴健雄依旧保持着江南女子的习惯:午餐是亲手做的中式菜肴,白大褂里常衬着素雅旗袍。她牵头攻克的铀同位素分离技术,成了浓缩铀制备的关键一环,直接助推了原子弹的研制进程 。没人知道,这个操作精密仪器的科学家,夜里总会对着中国地图发呆,父亲寄来的家书被她翻得卷了边。 1957年,吴健雄用一台简陋的β衰变装置,证实了杨振宁和李政道提出的“宇称不守恒”理论。这个被誉为“物理史上最漂亮的实验”,直接帮两人拿下诺贝尔奖,可她却因提名截止日期错过荣誉。即便后来斩获美国国家科学奖章、当选美国物理学会首位女性会长,外界称她“中国居里夫人”“物理女皇”,她也只是淡淡回应:“我只是个做实验的人。” 回国的念头,她从未放下。1957年父亲写信劝归,1965年在香港与亲人秘密相见,可时代的壁垒一次次将她挡在门外 。直到1973年,离家37年的吴健雄终于踏上故土,花甲之年的她翻出当年出国时穿的那件旗袍,对着镜中白发潸然泪下——父母早已离世,故乡的青石板路也换了模样。 70岁那年,吴健雄卸下哥伦比亚大学的教授头衔,彻底回到祖国。在北大和南大的课堂上,她把毕生学识倾囊相授,亲手指导建成的第三代同步加速器,让中国在该领域一跃成为亚洲领先。她常对学生说:“做学问要先做人,爱国是根本。”这句简单的话,藏着她漂泊半生的坚守。 1997年,吴健雄在纽约逝世,遵照遗愿,骨灰被送回苏州老家安葬。墓碑上没有刻任何头衔,只有那句掷地有声的“一个永远的中国人!”。 有人曾问,她为美国造过原子弹,为何还自称中国人?答案或许藏在她的一生里:旗袍裹着的是中国魂,实验台上守的是科学心,而跨越半生的归国路,证的是赤子情。在那个家国离乱的年代,她用一生告诉世界:科学无国界,但科学家有祖国。