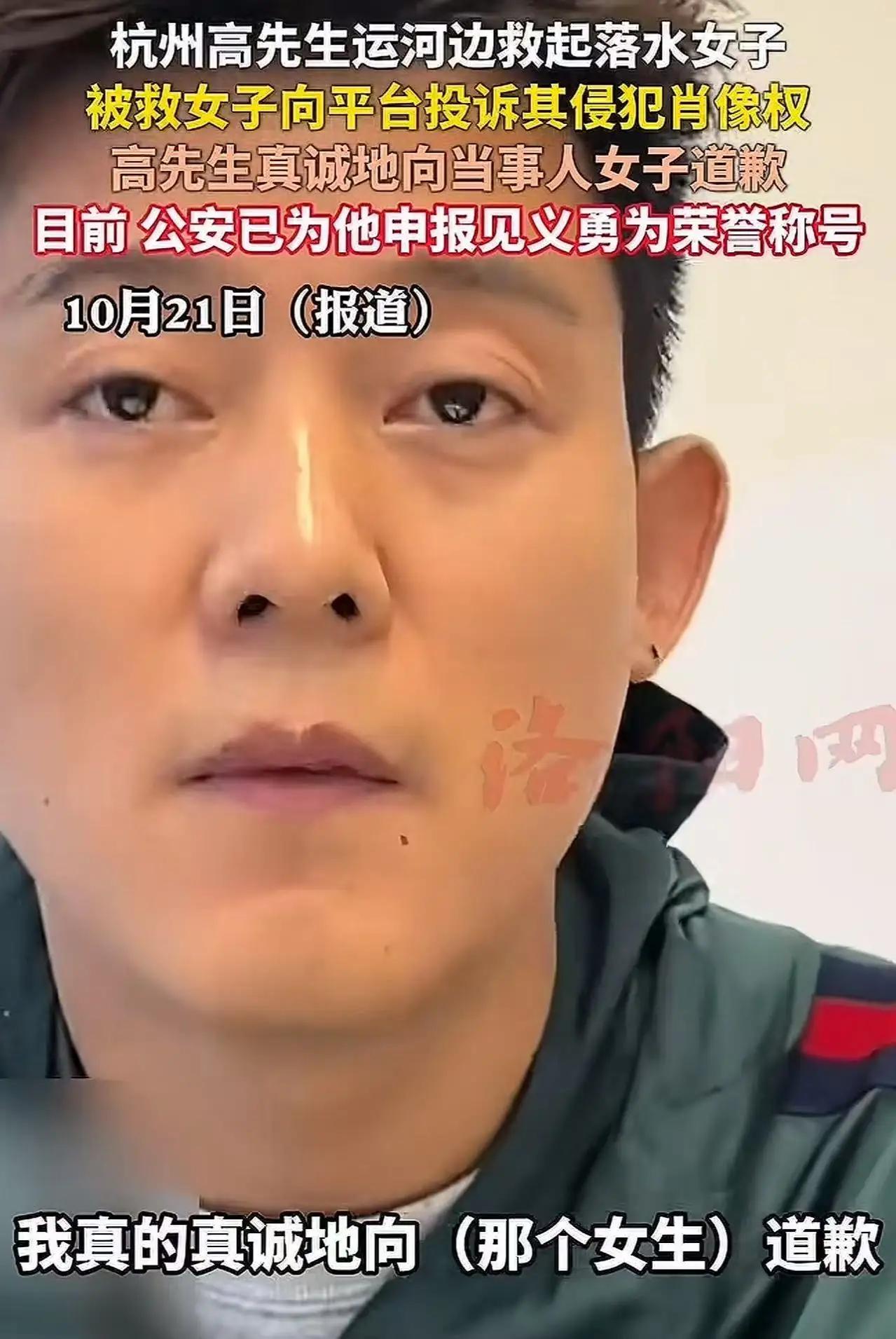

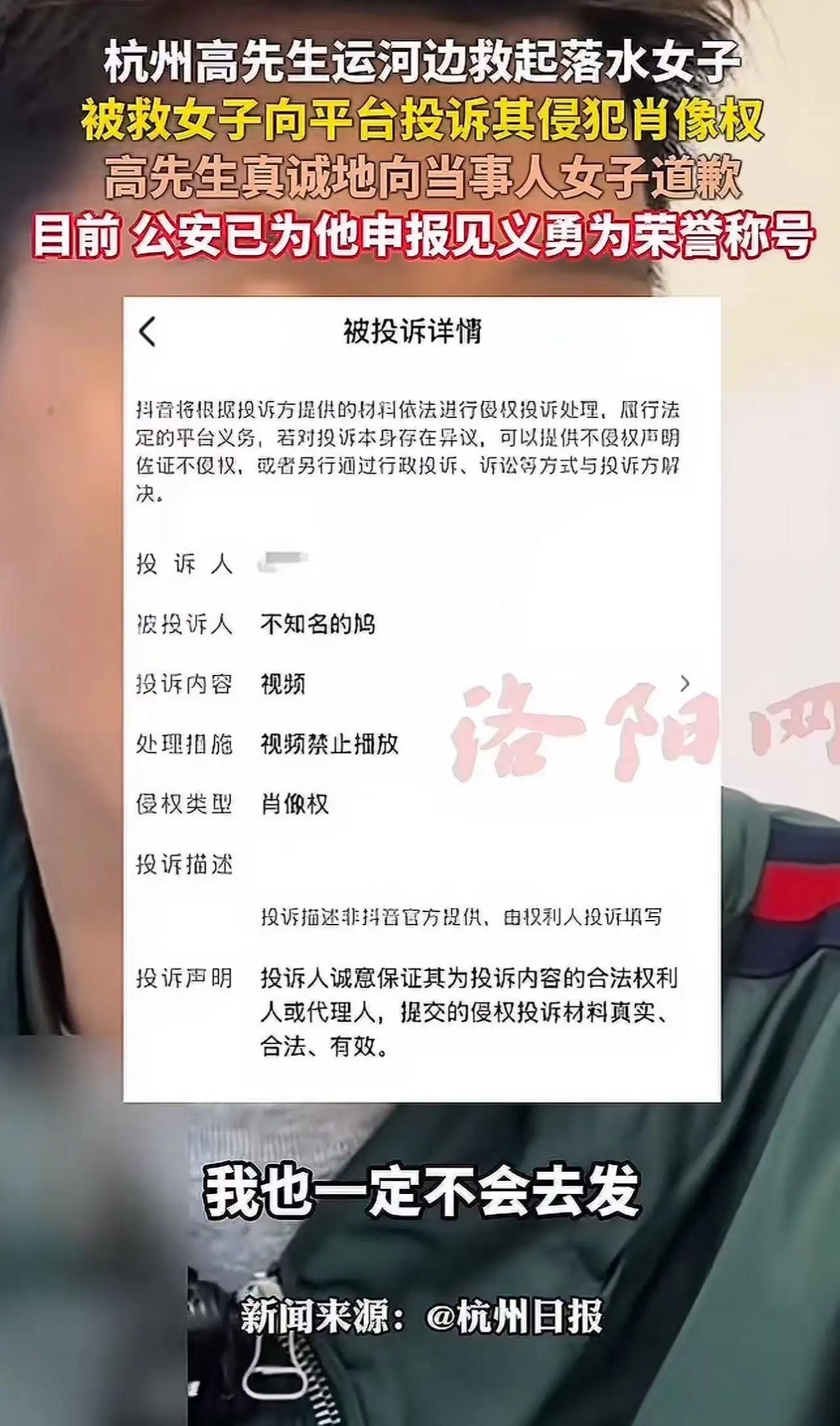

这起“救人反被逼道歉”的事件,像是一面镜子,折射出当下社会的一种奇怪心态:善意变成了“麻烦”,好心变成了“指责”。事情发生在杭州的运河边,一名男子见到落水女子奋不顾身地跳入水中救人,本以为这是最温暖的人性光辉,谁料事后却迎来一场“舆论风暴”。他将救援的视频发到网上,原本是想让更多人看到善良的力量,没想到却被女子举报,说他侵犯了“肖像权”。 这不禁让人愤怒:难道善意也要被“规矩”绑架?难道为了避免“侵犯隐私”,我们就要封锁所有的善行?网友们的反应更是犀利:“要是没有人家的话,你怕只剩一个‘遗像权’了。”一句话点出了问题的核心:在这个“保护隐私”的时代,善意似乎变成了“风险”。我们是否太过焦虑,把本应传递温暖的行为变成了“潜在的法律风险”?难道我们不应该反思:为什么善良会被误解?为什么好心会变成“罪行”? 其实,这背后隐藏着更深层次的人性问题。我们生活在一个信息碎片化、价值观碎片化的时代,善意被放大,善意也被误解。有人说,善良的人,是这个社会最宝贵的财富;但在现实中,善意似乎也变成了“试金石”。一旦被误会、被举报,善良的人会不会开始收敛?会不会变得更加谨慎,甚至畏惧?而这,正是我们这个时代最令人担忧的现象——善意被“标签化”、被“规矩化”,甚至被“绑架”。 但我想说,善良从未过时。正是那些在风雨中挺身而出的普通人,才让这个社会变得更温暖、更有希望。我们不能因为害怕被误解,就放弃传递善意。相反,我们更应该用理性和智慧,去平衡个人隐私与公共善行之间的关系。每一次救援、每一次善举,都值得被尊重和理解。我们要相信,人性中的善良,远比那些“法律条款”更有力量。 这起事件,也提醒我们:在追求“保护隐私”的同时,更要守住那份最纯粹的人性善意。社会需要的是理解和包容,而不是冷漠和指责。我们要让善良成为这个时代的主旋律,而不是被误解、被封杀的“危险品”。毕竟,一个充满善意的社会,才是真正有温度、有希望的未来。让我们一起呼吁:用善良的力量,照亮这个世界!正能量救人英雄 助人被讹