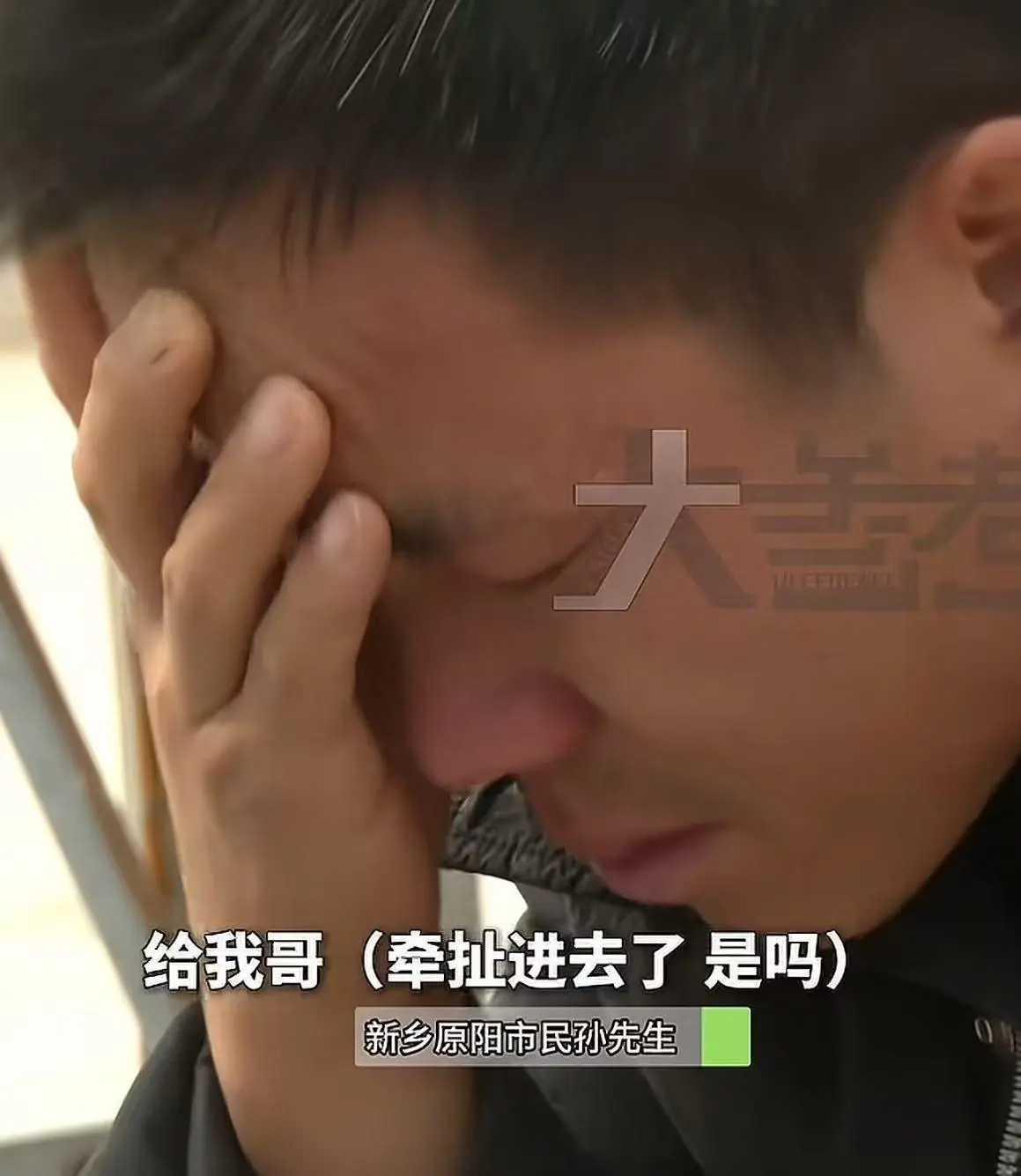

“俺就卖个粮食,咋就成骗子的‘工具’了……”10月24日,河南新乡原阳的粮站里,孙先生的母亲攥着皱巴巴的过磅单,泪水砸在散落的麦糠上。就在当天,这对母子因“卖粮款变赃款”的遭遇经媒体曝光,瞬间戳中无数人的心——100多吨小麦换的28万血汗钱被警方冻结,粮食也早已不知去向,大半年的辛劳眼看要打水漂。 事情要从一周前说起。10月17日,孙先生通过网络结识了一名自称收粮老板的买家,对方出价合理、行事“爽快”,很快敲定从孙先生哥哥处收购三车小麦。几天后,满载100多吨小麦的货车驶离粮站,28万货款随即打入孙先生的银行卡,全家还盘算着用这笔钱备春耕、过冬天。 可喜悦没能持续两天,孙先生及其哥哥、妻子的银行卡突然全部被贵州警方冻结。电话核实后,一家人如遭雷击:买家竟是洗钱团伙成员,那28万货款是诈骗得来的赃款,对方利用正常售粮交易伪装资金流向,装车后便彻底失联,拉走的小麦也没了踪迹。 “从春天下种、打药,到秋天收割、晾晒,每粒麦子都浸着汗!”孙先生蹲在墙角反复摩挲过磅单上“100多吨”的字样。周边粮商都说,这对母子常年在当地收粮卖粮,为人实在,今年河南部分地区受旱,这批小麦更是他们全家的积蓄与指望。如今钱货两空,不仅生意停摆,连基本生活都成了难题。 这场悲剧的背后,是洗钱团伙精心设计的陷阱。业内人士透露,诈骗分子正瞄准粮食这类“量大、交易环节监管薄弱”的大宗商品,通过“高价收粮、即时付款”的爽快表现降低卖家警惕,待货物转手、赃款“洗白”后便消失无踪,把风险全转嫁给无辜经营者。此前山东阳谷、河南新乡等地已发生多起类似案件。 28万赃款该归谁?这成了最揪心的疑问。法律界人士明确表示,根据最高法、最高检相关司法解释,“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴”,而“善意取得”需满足三个核心条件:主观不知情、以合理价格交易、完成合法交付。从事实来看,孙先生按市场价售粮、即时完成交付,对钱款来源毫不知情,完全符合“善意第三人”标准。 但现实远比法条复杂。有律师坦言,类似案件中,即便符合法律标准,解冻流程也可能拖数月甚至半年,不少无辜卖家陷入“虽无罪却破财”的困境。目前律师已为孙先生支招:尽快收集交易凭证、过磅单、汇款记录及村委会出具的经营证明,提交至贵州办案机关,以此证明28万是合法售粮款。 截至10月24日,孙先生已着手整理证据,贵州警方仍在调查案件进展。粮站的夜色里,母亲小心收好那张关键的过磅单,孙先生则一遍遍在电话里向办案人员解释清白,声音里满是疲惫却透着倔强。 “不能为了弥补一个受害者,再制造另一个受害者。”这起事件引发的热议仍在发酵。警方也提醒,网络交易中遇“付款异常爽快”的陌生买家需格外警惕,尽量选择线下交易并核实对方身份,避免沦为诈骗分子洗钱的“替罪羊”。 这28万承载着母子俩全年希望的货款能否解冻?无辜农民的损失能否挽回?本报将持续关注。

评论列表