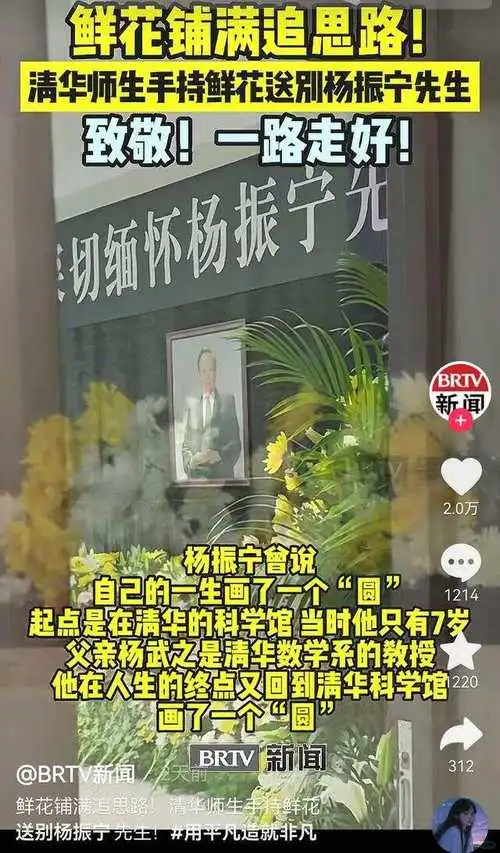

10 月 24 日的八宝山,黑衣与白花交织成沉默的海。杨振宁先生的遗体安卧在鲜花翠柏间,周围摆满各界敬送的花圈,而自发赶来的人群已排成长龙,有人捧着亲手书写的挽联,有人紧攥印着他头像的照片,三鞠躬时的呜咽声压过了秋风。

这位 103 岁的科学巨匠,终究化作了星空的一部分。但当我们俯身凝视这方灵堂,看到的何止是一位老者的落幕?

从诺贝尔奖到 "归根居":他的一生写满答案

35 岁摘得诺奖时,他在斯德哥尔摩宣告 "为中国血统骄傲";75 岁执掌清华高研院,把办公室选在父亲曾办公的科学馆;百岁时对着镜头说 "我懂邓稼先的 ' 共同途 '"。

那些改变世界的公式背后,是 "宁拙毋巧" 的治学信条 —— 葛墨林院士记得,他总说 "老老实实地弄熟了,才能谈巧";是跨越半个世纪的家国牵挂 ——1971 年他冲破阻碍回国,此后募集千万美元资助近百名学者深造。当 "杨 - 米尔斯规范场论" 与麦克斯韦方程、相对论比肩,当清华高研院迎来姚期智等顶尖人才,他早已用一生回答了 "中国人能否站在科学之巅" 的追问。

他留下的底气,你我都该看见

戴森称他是 "20 世纪物理学卓越设计师",丁肇中说 "中国人建不朽功勋自他始",但他最在意的,是 "帮中国人找回自信"。今天的年轻人排队送别,恰是这种自信的延续 —— 我们不再需要用奖项证明什么,因为他早已把答案刻进了科学史。

灵堂的鲜花会谢,但规范场理论永远照亮粒子物理的前路;翠柏会枯,但 "归根" 的赤诚永远温暖华夏大地。

文末提问:你眼中的杨振宁,是科学家、爱国者,还是照亮前路的 "指路松"?他的哪句话曾打动你?评论区聊聊,让更多人记得这份属于中国人的科学底气!