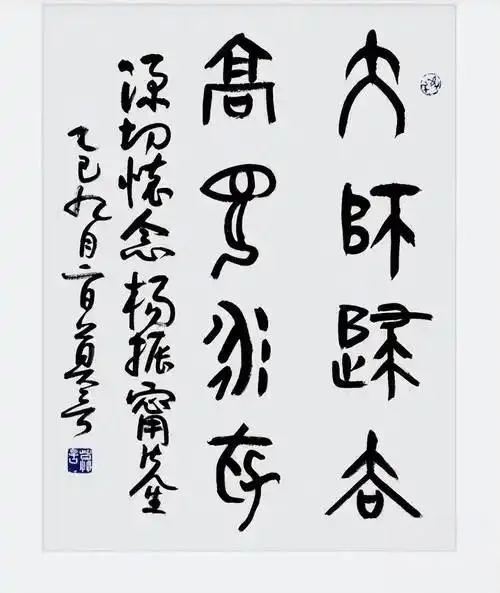

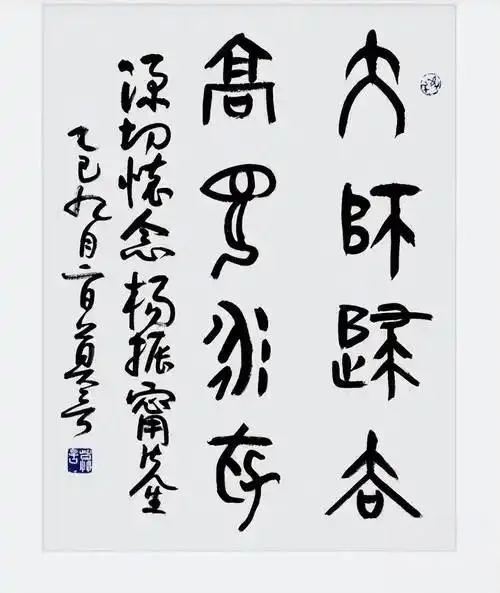

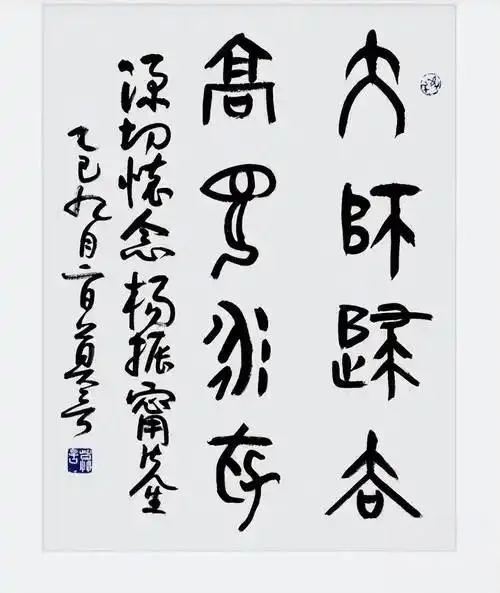

“港岛悲闻坠大星,满天秋雨叶飘零。”10 月 24 日,莫言在公众号写下的这句诗,让无数人湿了眼眶。这位诺贝尔文学奖得主以 “晚生” 自居,手书短诗悼念刚刚逝世的杨振宁,字里行间全是跨越文理的敬意。而诗外那些鲜为人知的相见细节,更藏着两位大师的真性情。

2013 年北大的《开讲啦》对话现场,曾留下最动人的一幕。当聊到诺贝尔奖,35 岁获物理学奖的杨振宁忽然问莫言:“你得奖时,是不是和我一样,觉得跟外国人得奖的感受完全不同?” 莫言笑着点头,坦言这是中国籍作家首次获奖的重量。彼时一位探究粒子之微,一位描摹人心之深,却在 “为国争光” 的共鸣里找到了默契。

杨振宁的伟大,莫言早用一副对联概括过。2013 年莫言获传播中华文化年度人物,杨振宁亲自上台推介,他当即撰联 “仰观宇宙之大,俯察粒子之微” 致谢,直言 “虽平仄不协,却唯有此能配先生伟业”。这副对联恰如其分 —— 这位被富兰克林学会与牛顿、爱因斯坦并列的物理学家,既用 “宇称不守恒” 打破物理僵局,更以 “杨 - 米尔斯规范场论” 奠定现代物理根基。

更让人动容的是大师间的幽默。有人问莫言为何得奖后如此低调,他半开玩笑:“若我得的是诺贝尔物理学奖,你看我还低调不?” 这话里藏着对杨振宁的由衷敬佩 ——35 岁获奖后仍持续突破,这样的天才实在罕见。而杨振宁也曾与莫言打趣 “手机最神奇”,两位世纪老人讨论科技的模样,满是赤子之心。

“先生原本仙乡客,归去犹留百世馨。” 莫言的诗终究道尽了真相。杨振宁曾说科学靠猜想而非幻想,莫言则坚信文学需扎根现实,看似殊途的两人,都用一生诠释了 “自强不息” 的真谛。如今巨星陨落,但他留下的不仅是物理定律,更是跨界对话里的智慧闪光