93阅兵,让人热血沸腾!一同让我们铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来。

回望抗战,今天要给大家讲一位特殊的“抗战战士”——他没扛过枪、没上过战场,却用试管和调查笔记,守护着前线士兵的战斗力,他就是我国早期营养学奠基人——抗战的战地“营养师”沈同。

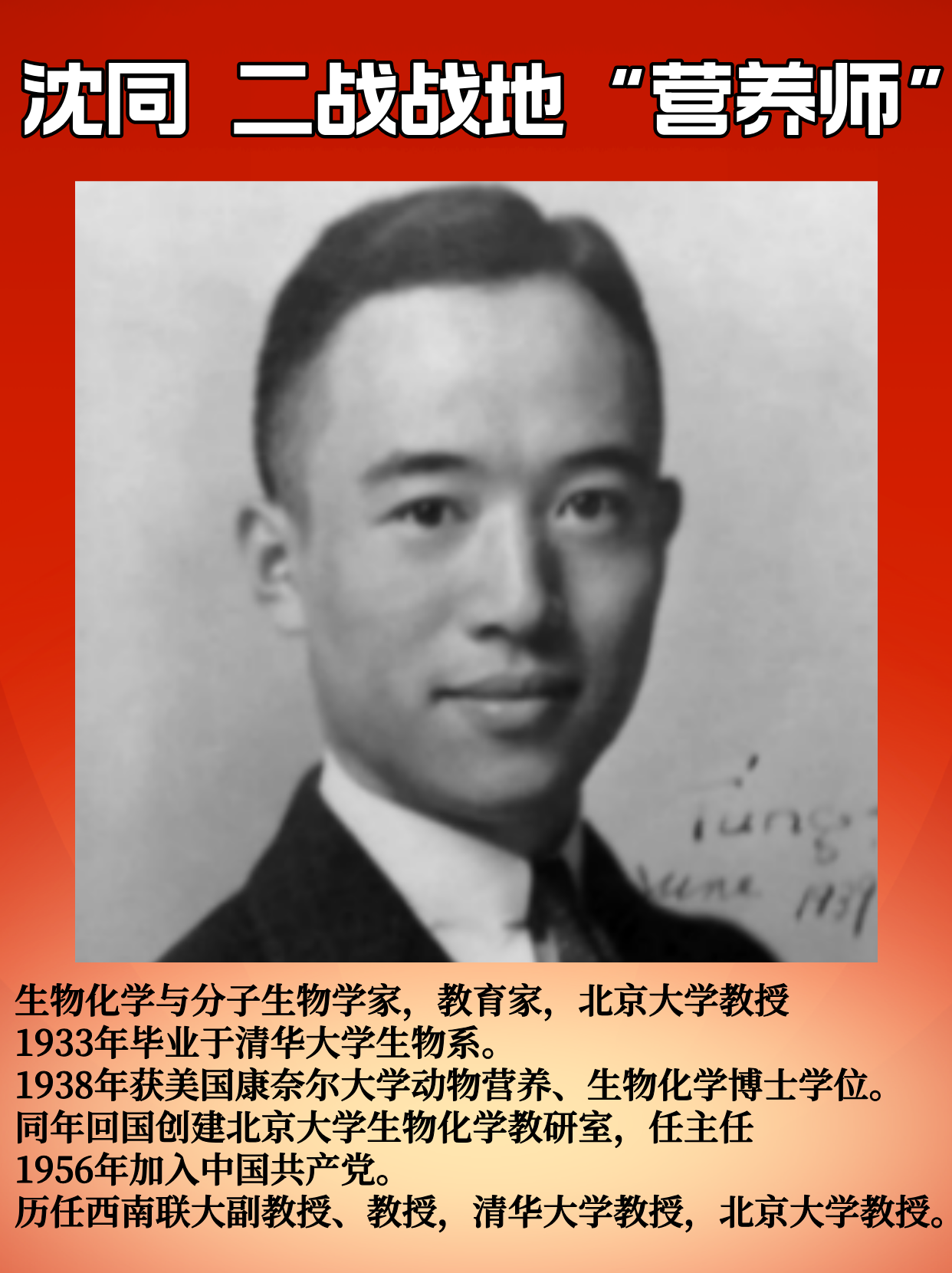

1937年卢沟桥事变爆发时,沈同正在美国康奈尔大学攻读博士,研究动物营养学。当他从报纸上看到“华北沦亡、淞沪抗战”的消息,在日记里写下“国家民族生命危在此刻矣”,这份焦虑让他再也坐不住。1939年拿到博士学位的第二天,他就登上回国的轮船,同行的还有林学家汪振儒、古生物学家杨遵仪,一群青年科学家抱着“为国效力”的信念,穿越太平洋回到战火纷飞的祖国。

回国后,沈同直奔贵阳图云关的中国红十字会救护总队。当时第一次长沙会战正酣,士兵因营养不良大量非战斗减员——每天1角5分的伙食费,只能换来糙米饭和少量蔬菜,脂肪摄入量仅14.3克,连剧烈劳动者标准的13%都不到,脚气病、贫血的士兵随处可见。

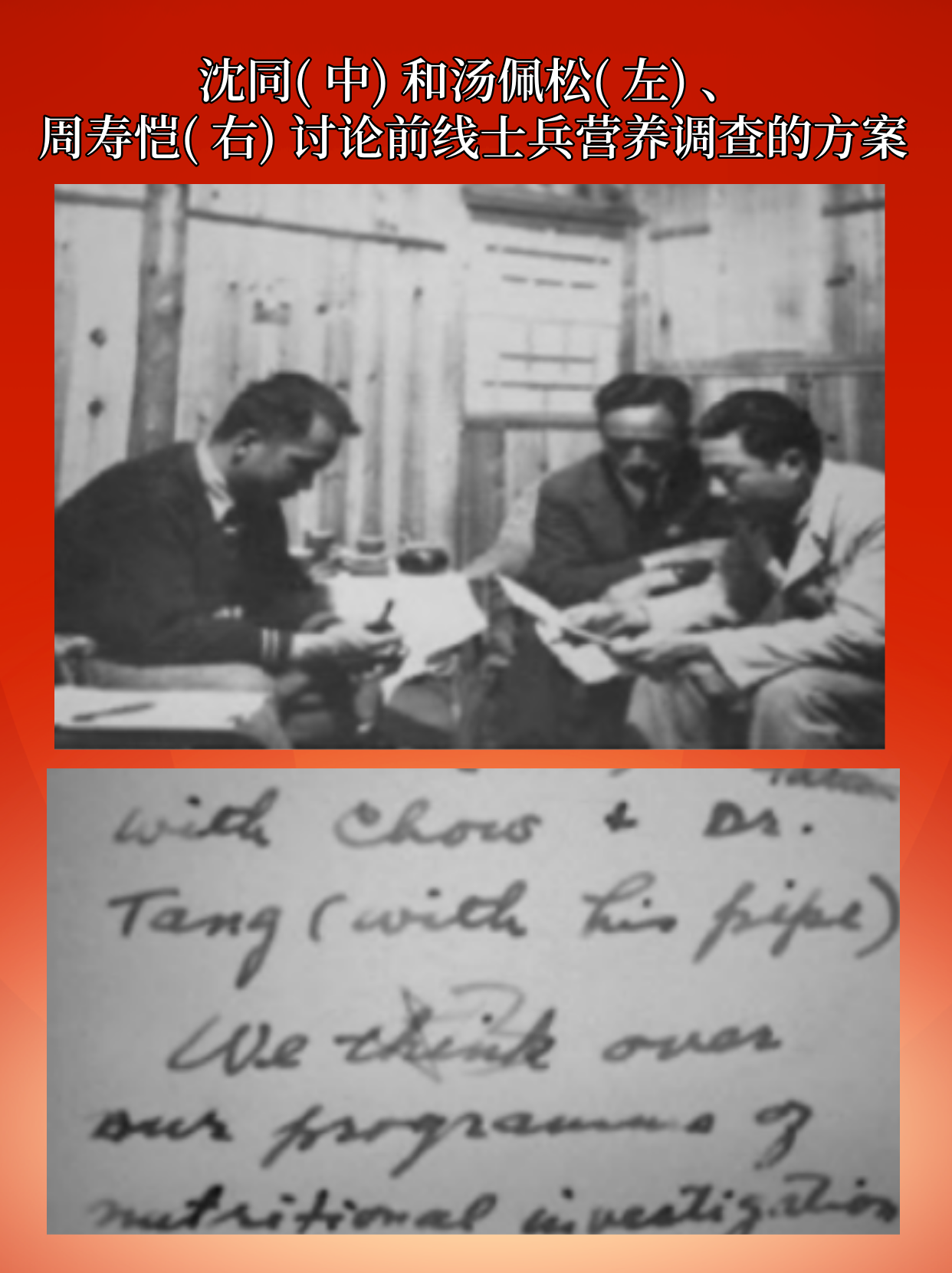

为摸清情况,沈同带着三名西南联大毕业生,步行200公里深入湘赣山区,离日军驻地仅120公里。他们走访124个连队食堂,记录1178组数据,终于找出问题核心:热量不足、动物蛋白匮乏、维生素流失严重。

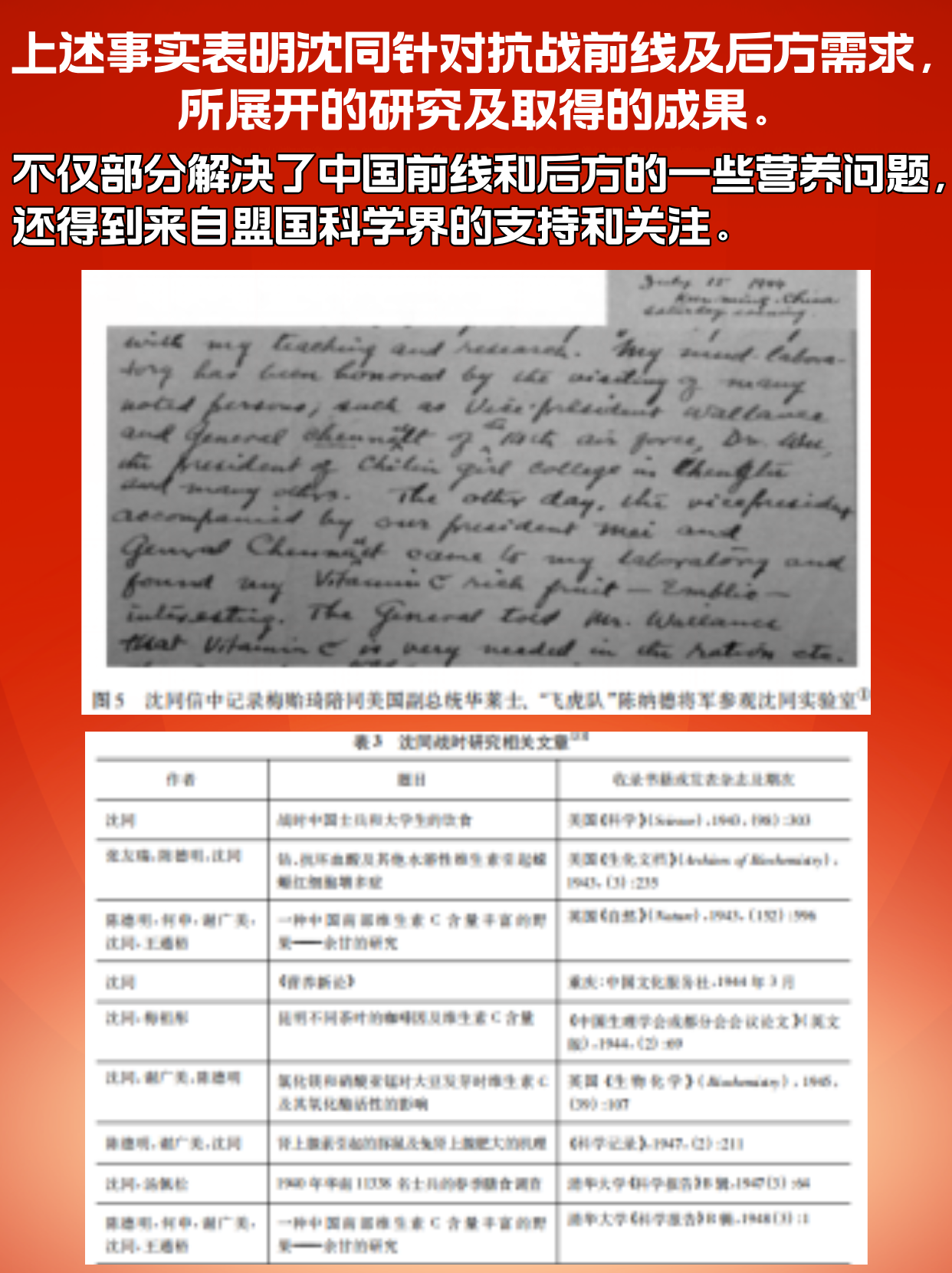

没有条件就创造条件!沈同提出两套方案:条件允许时,让士兵每天加16克肉食和50克黄豆芽,而这些需求仅占当时自由区猪、黄豆产量的1%-2%;物资紧张时,就改进烹饪方法——比如提醒炊事员别过度淘洗大米,避免维生素B流失,用当地的豆豉、竹笋补充营养。他还意外发现云南野果“余甘”富含维生素C,解决了士兵维生素缺乏的难题。

后来在西南联大,沈同用洋铁皮屋顶、泥土地面建起实验室,自制蒸馏水做研究,不仅帮缺乏维生素C的学生治病,还在《科学》《自然》发表论文,连英国科学家李约瑟都专程探访他的实验室,为他推荐研究成果。

沈同的故事告诉我们:科学从来不是实验室里的冰冷公式,而是危难时刻“把论文写在祖国大地上”的担当。今天我们缅怀他,更要记得这份“用所学护家国”的初心——这才是真正的科学精神。

如今营养学的发展从开始的给病人配餐,解决营养均衡的问题,发展到关注疾病健康与营养,与人体微生态的关系,从餐桌延伸到临床疾病的治疗,这离不开一代又一代人的前赴后继的努力和贡献!作为一个医疗从业者,在这个特别的日子里,致敬先辈们!也致敬每一位努力着的从业者。

#纪念反法西斯胜利##营养微生态##微生物##营养##阅兵##9.3阅兵#