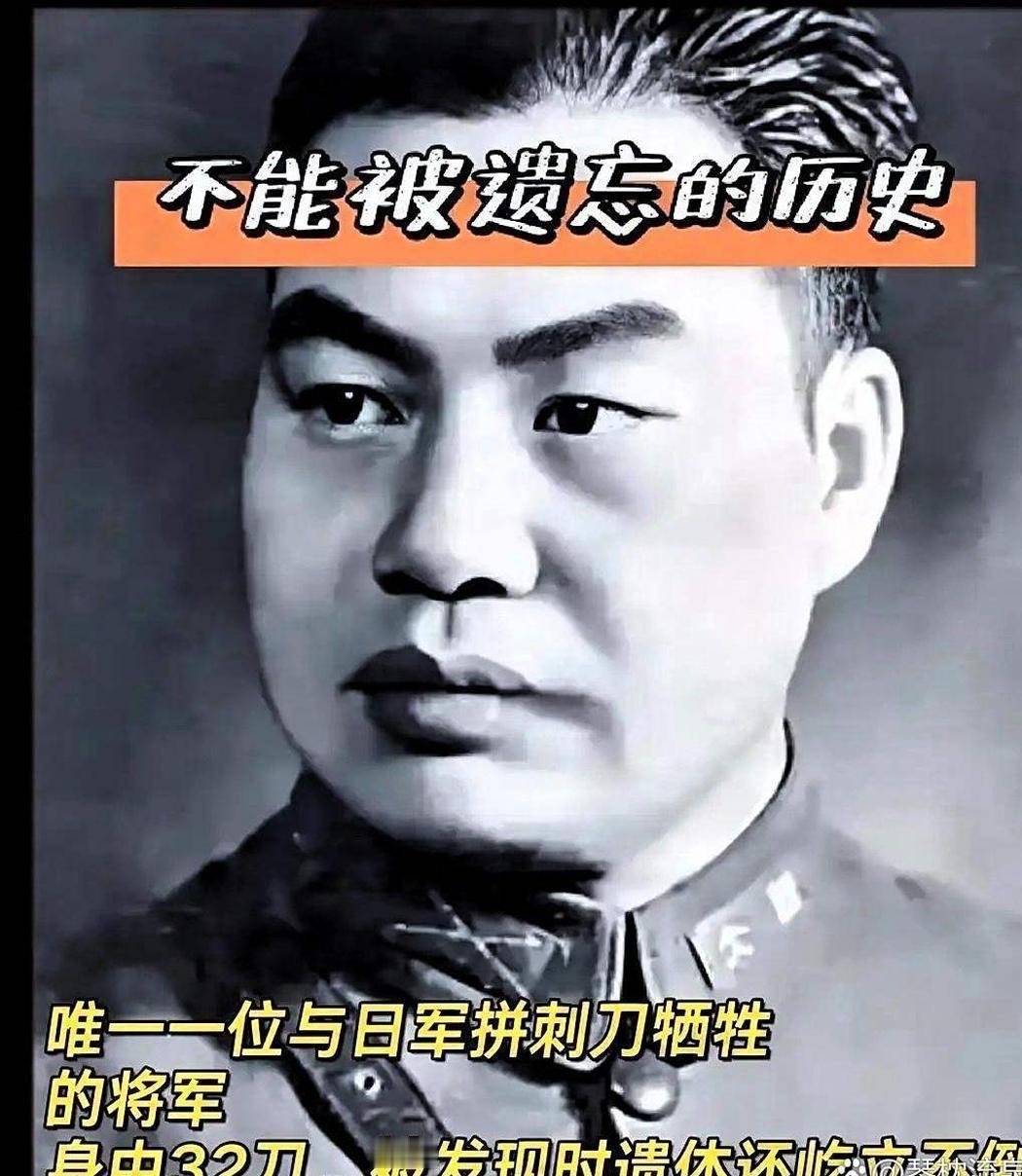

1944年,几个刺刀同时刺进了79军军长王甲本的腹部,这位打了半辈子仗的将军,就这么倒在了山道上,成了整个抗日战争里,牺牲在白刃战中的最高将领。 很多人不知道,王甲本将军是个地地道道的“将门之后”。他的父亲王槐廷曾是清朝的参将,从小就教他舞枪弄棒,还常说“军人就得有保家卫国的骨气”。 这份家训刻进了王甲本的骨子里。1914年,18岁的他考入云南陆军讲武堂第十四期,与后来的抗日名将卢汉、周保中成为同窗。在校期间,他专攻步兵战术,每次野外演习都主动承担最危险的“突击组”任务,因拼刺技术精湛,被同学称为“拼命三郎”。毕业后,他从滇军排长做起,历经护国战争、北伐战争,凭借战功逐步晋升,1937年全面抗战爆发时,已担任陆军第98师副师长。 1937年8月,淞沪会战打响,王甲本率部驰援上海。彼时日军凭借海空优势疯狂进攻,98师负责守卫宝山至罗店的核心阵地。他白天在前线战壕指挥作战,夜晚带着参谋勘察地形,创造性地提出“梯次防御+近战夜袭”战术——白天用轻重机枪组成交叉火力阻滞日军冲锋,入夜后亲率敢死队突袭敌营,搅得日军防线大乱。这场战役中,他连续七天七夜未合眼,左臂被炮弹弹片划伤仍坚持指挥,部下劝他后撤包扎,他却扯下绑腿简单缠绕,吼出“阵地在,我就在”的誓言。此战后,98师虽伤亡过半,但成功拖延了日军进攻节奏,为后续战略转移争取了时间,王甲本也因功晋升师长。 1941年9月,第二次长沙会战爆发,王甲本调任79军军长,奉命在汨罗江沿岸设防。日军集中三个师团兵力强渡汨罗江,79军防线遭突破,部队被分割成数段。危急时刻,他亲自带领军直属警卫营反冲锋,手持一把大刀冲入敌群,连续砍倒三名日军士兵,硬生生将溃散的部队重新聚拢。随后,他根据战场态势调整部署,命令主力部队佯装撤退,诱敌深入后发起伏击,一举击溃日军第3师团先头部队,缴获大量武器装备。此战不仅扭转了局部战局,更让日军记住了这位“大刀军长”,战后日军战报中曾记载:“79军指挥官作战凶悍,其部拼刺技术尤为棘手。” 1944年,日军发动豫湘桂战役,长衡会战成为关键一役。8月,王甲本奉命率79军从衡阳外围突围,掩护友军撤退。行至湖南东安山口铺时,部队遭到日军第13师团伏击,双方随即展开激战。因日军兵力占优,79军防线逐渐崩溃,王甲本身边仅剩一个警卫连。当日军逼近指挥部时,他拒绝警卫员“突围撤退”的请求,下令“宁为玉碎,不为瓦全”,随后拔出佩刀,带领警卫连发起白刃冲锋。 战斗中,他接连刺倒四名日军,但终因寡不敌众,被数把刺刀同时刺穿腹部。倒下前,他用尽最后力气喊出“杀尽倭寇,还我河山”,手中的佩刀仍牢牢握在掌心。战后,友军部队在清理战场时发现了他的遗体,遗体周围散落着三十多具日军尸体,那把随他征战多年的佩刀,刀刃已卷了边。国民政府追赠他为陆军中将,1986年,民政部正式追认其为革命烈士,将他的事迹载入《抗日英烈传》。 从讲武堂的热血青年到白刃战捐躯的军长,王甲本用28年军旅生涯践行了父亲的家训。他没有留下豪言壮语的书信,却用每场战役的拼杀、最后一刻的冲锋,诠释了“军人骨气”的重量。这种从将门延续而来的家国情怀,在抗日战争的烽火中,化作了支撑民族不屈的脊梁。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。