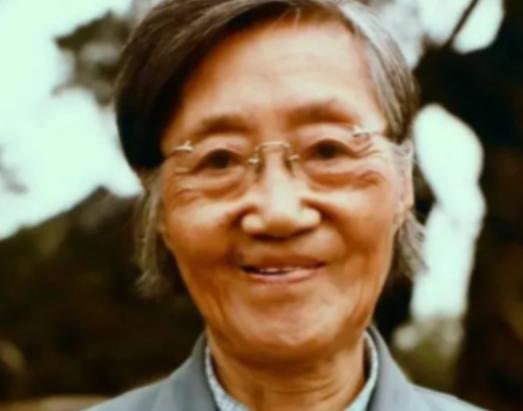

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室。谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城。 10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲。 1977 年北京胡同口。 王承书站在熟悉的院门前,风掀起她的衣角。 右手揣在口袋里,17 年前从儿子玩具车上捏下的零件,硌得掌心发疼。 门 “吱呀” 开了,长大的儿子愣在原地,随即红了眼扑过来。 “妈!” 少年的声音带着哽咽,她摸着儿子后背,零件从指缝滑到掌心。 没人知道,这个看似普通的母亲,已让中国铀浓缩技术向前跨了一大步。 1962 年戈壁科研基地的仓库。 王承书蹲在地上,翻出从北京带来的俄语词典。 铀浓缩参数的笔记上,她用俄语标注着专业术语 —— 这是在美国留学时的习惯。 同事进来找工具,看见她笔下的外文:“王工,您还懂俄语?”她抬头笑:“多会种语言,就能多看些国外的研究资料。 此时她已算出铀 - 235 分离的初步临界值,为后续实验打下基础。 窗外,沙尘暴正卷着沙粒,打在仓库的铁皮门上砰砰响。 1964 年北京张文裕的书桌。 张文裕整理旧物时,翻出妻子留学时的照片。 照片里的王承书穿着西装,站在芝加哥大学实验室前,笑容明亮。 儿子凑过来:“爸爸,这是妈妈吗?” 他把照片递给儿子:“是,妈妈以前在国外研究科学。” 他没说的是,妻子此刻正攻克 “气体扩散法” 的核心难题,让中国离原子弹更近。 儿子小心地把照片夹进课本,每天睡前都要看一眼。 1966 年戈壁实验室的清晨。 王承书盯着手摇计算机的数字,突然咳嗽起来。 同事递来药片:“王工,您都咳了一周了,去休息吧。” 她摆摆手,把药片塞进嘴里:“等算出这组数据再说。” 这组数据正是铀浓缩的关键分离系数,她已反复验算三个月。 桌上的搪瓷杯里,泡着同事从北京带来的菊花茶,早已凉透。 她低头继续算,钢笔在纸上划过的痕迹,比平时重了几分 —— 这数据将直接影响实验成败。 1968 年北京儿子的书包里。 少年把妈妈寄来的家书折成小方块,藏在书包最底层。 信里没说具体地址,只写 “一切安好,勿念”,还有 “好好学习,将来做有用的人”。 他不知道,妈妈刚提出 “三孔法” 优化方案,让铀浓缩效率提升 20%。 有同学问起他妈妈,他攥紧书包带:“我妈妈在做很重要的事。” 放学回家,他把信拿出来,对着阳光看 —— 想找出信纸上是否有隐藏的字。 1970 年戈壁科研基地的宿舍。 王承书坐在床边,给儿子写生日信。 信纸是从演算纸裁下来的,边角还印着铀参数的草稿。 “听说你最近喜欢航模,要多动手尝试,像做实验一样认真。” 此时她已主导完成铀浓缩工艺的中试,为工业化生产铺平道路。 她把信折好,交给去北京出差的同事:“麻烦帮我寄个匿名包裹。” 同事点头,看着她把信放进信封,又在信封上贴了张空白邮票 —— 怕地址暴露。 1973 年北京张文裕的厨房。 张文裕给儿子煮面条,锅里的水咕嘟咕嘟响。 “你妈妈以前最爱煮番茄鸡蛋面,说吃了有精神。” 他对儿子说。 儿子盯着锅里的番茄:“等妈妈回来,我要吃妈妈煮的面。” 他关掉火,把面条盛进碗里:“会的,你妈妈肯定会回来的。” 他刚听说,妻子带领团队解决了铀浓缩的 “尾料处理” 难题,填补国内空白。 厨房的窗台上,摆着妻子留下的花盆,里面种着她喜欢的太阳花。 1975 年戈壁实验室的深夜。 王承书和同事们围着实验数据,突然有人喊:“参数对了!” 所有人都欢呼起来,她却红了眼 —— 这组数据,他们算了整整五年。 这意味着中国已完全掌握自主铀浓缩技术,打破国外封锁。 她走到窗边,望着远处的星空:“要是能让家里人也知道就好了。” 同事拍她的肩:“等任务完成,就能回家跟他们说了。” 她点点头,把这份喜悦记在笔记本上,画了个小小的太阳。 1985 年王承书的书房。 她坐在桌前,给年轻科研人员讲铀分离技术。 她曾主导编写的《铀浓缩工艺手册》,至今仍是行业重要参考资料。 有年轻人问:“王老师,您后悔那 17 年吗?”她摇头:“能为国家做事,一点都不后悔。” 如今,王承书的故事被写进中小学课本。 她用过的俄语词典、演算纸,和那枚玩具车零件一起,陈列在纪念馆。 她攻克的铀浓缩技术,为中国核工业发展奠定重要基础,获国家科技进步奖。 罗布泊的风还在吹,但那 17 年的坚守,早已化作国家的底气。 她的精神,像一颗种子,在新一代科研人员心里,慢慢生根发芽。 主要信源:(人民网——王承书:一生的三次“我愿意”)