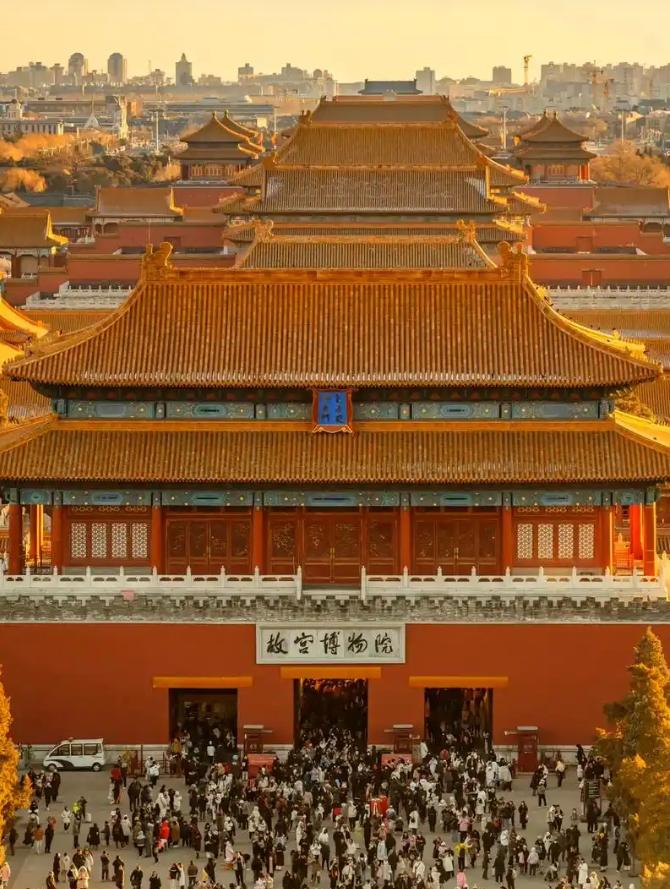

年入20多亿的故宫竟然还缺钱?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了?单霁翔的一句话道出真相! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 你可能想不到,那个一年接待上千万游客、文创产品卖到断货的故宫,其实常年都在缺钱。 看上去是个超级富豪,账上却永远紧巴巴,每年门票收入将近八个亿,文创又能赚十五个亿,照理说足够金砖铺地了吧? 可现实是,故宫还得从政府那儿领四十多亿的补贴才能撑住运转,那问题来了,这钱到底都去哪儿了? 真相挺让人哭笑不得,故宫每卖出一张门票,钱都得老老实实上缴国库,一分都不能留下,这是非税收入,规矩死得不能再死。 也就是说,哪怕门票排到断货,故宫自己也不能擅自动用哪怕一块钱,要想修一块瓦片、换一盏灯,都得提前打报告、走流程、批预算,层层审批下来,有时候一拖就是几个月。 有人打趣说,故宫的钱就像存在别人银行卡里的工资,明明是自己挣的,却得看别人脸色才能动。 那文创呢?看着风光,其实也没多自由,单霁翔当年拍着桌子说:“我们要让文物活起来!”于是雍正卖萌成表情包、御猫成了网红,故宫的文创一夜爆火,但别忘了,故宫是事业单位,讲究专款专用。 这些收入不能分红,更不能乱花,全得再投入到文物保护、研发、展览和数字化项目里。 一个小小的宫廷手账,从设计、选材、制作到上架,成本能吃掉大半,真正落到手能花的那点钱,跟外界想的暴利完全是两码事。 可别以为花钱的地方就这点,故宫每天开门迎客的背后,是一个看不见的烧钱机器。 古建筑修缮是一场永不停歇的战斗,屋顶的琉璃瓦不能机器清理,只能靠工人爬上去,一根草一根草拔,夏天顶着太阳,冬天踩着冰霜。 红墙每隔几年就要重新粉刷,用的那种红漆价格是普通油漆的十几倍,展厅的灯不能发热,否则光线一高,文物就受伤,专用的冷光灯比家里灯泡贵得离谱,还有恒温恒湿的空调系统,一年电费都能让人肉疼。 文物修复更是烧钱的深坑,一件老钟表修几个月不稀奇,一把古扇、一件瓷器,都得由修复师戴着放大镜一寸寸琢磨。 修复材料得定制,工具要进口,人工更贵,有人说,修一件文物的钱够一个人生活半年,这话不夸张。 故宫的库房里还有上百万件待修的文物,每天都在吃钱,却没法省,毕竟一旦修坏了,那是几百年文化的损失。 面对巨额开销,单霁翔可没闲着,他当院长那几年,最大的工作之一就是化缘。 他常带着领导去看那些破败不堪、还没修的宫殿,不去看金碧辉煌的太和殿,而是带到墙皮脱落的角落。 一番诉苦下来,果然有人拍板拨了四个亿,就这么一来二去,故宫的资金才有了喘息的机会,后来有人给他支招,说故宫本身就是个超级IP,得把文化潜力变现,于是文创、影视取景、展览合作一个个上马。 但这条路也不是一路鲜花,有人觉得故宫不务正业,卖东西、拍综艺,搞得跟个企业似的。 其实,故宫的穷并不是管理不好,而是制度注定的结果,全球的顶级博物馆几乎都靠政府输血。 法国的卢浮宫、英国的大英博物馆,每年都有财政拨款,只不过它们不用养一整座600年的古建筑城,故宫要修的是历史本身,要养的是时间。 单霁翔说过一句特别打动人的话:“故宫不是在做生意,而是在守护文化的尊严。”这句话大概就是全部的答案。 所以,当我们感叹故宫永远缺钱的时候,不妨换个角度想,这是文明延续的代价,它亏的不是经营账,而是用无尽的耐心在还一笔文化的长债。 红墙依旧,金瓦依然闪光,那正是因为总有人在负债守护,让历史不被时间遗忘。 对此,大家有什么看法呢?