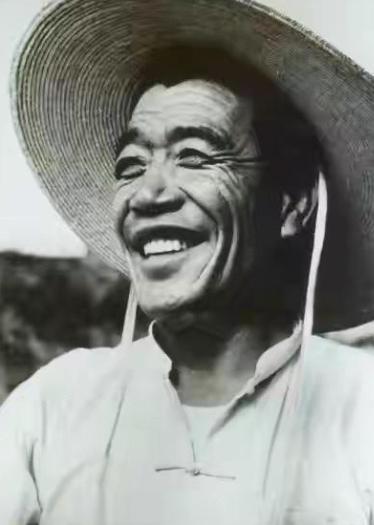

陈永贵当了副总理后,得知毛主席也不喜欢等级制,所以,即使在大会堂开会,仍穿老农民的对襟衣服,包白头巾,不计较什么级别,连工资都不要。回了大寨就和社员一样下地干活,年轻人仍叫他“永贵大叔“,谁能做到这些?他进了北京,儿子、老婆仍留在队上挣工分。山西省有关部门将他全家户口办出来,要他带到北京去。他拍着桌子吼:“是谁办的?我不同意,他敢!“结果户口又退了回去。 你说他这是作秀?还真不是。他这么干,一方面是本色如此,另一方面,是他听说了一个“秘密”:毛主席本人,就不喜欢搞等级森严那一套。老人家觉得,干部和群众嘛,就该是鱼和水的关系,别搞得三六九等,官是官,民是民,离心离德。 陈永贵一听,嘿,这可说到我心坎里了!我一个农民,本就是泥腿子出身,穿啥西装、打啥领带?于是,那身行头就成了他在北京最独特的名片。他不光穿着没架子,心里更没架子。开会、下基层,从来不问级别待遇,甚至连副总理那份国家工资,他都一分不要。 你没听错,他跟中央申请,说我的工资别发给我了,我的人还在大寨,我还是大寨的社员,给我记工分就行了。 虽然陈永贵在北京当着“大官”,心里却始终把自己当成一个“农民”。北京对他来说,就是个“出差”的地方,他的“家”永远在山西昔阳县那个叫大寨的村子。 只要一有空,他就往大寨跑。回去了也不是背着手四处视察,而是直接抄起锄头就下地。卷起裤腿,跟社员们一块干活,一块坐在田埂上抽旱烟、谝闲传。村里人谁也没把他当成什么“大领导”,他还是那个能吃苦、有主意的“永贵大叔”。 这就有意思了,一个人,位置变了,心没变。这比什么都难得。 更绝的还在后头。 他进了北京,可老婆孩子,一个都没带,全留在大寨,跟普通社员一样,下地挣工分。时间一长,山西省里有些领导觉得,这不像话啊,堂堂副总理的家人,还在村里当农民,传出去影响不好。 于是,省里有关部门“体贴”地把他全家的户口都办好了,派人专程送到北京,意思就是让他把老婆孩子接来,落户首都,吃商品粮,当“城里人”。 这要是搁别人,估计得感激涕零吧?可陈永贵拿到那几本户口本,脸当场就沉下来了,往桌上“啪”地一拍,对着来人就吼:“是谁办的?我不同意,他敢!” 那嗓门,据说把房顶的灰都震下来了。来人吓得够呛,一句话不敢多说,灰溜溜地把户口又给退了回去。 他守的不仅是自己的底线,更是那个年代共产党人的一种信念:当干部,不是为了让家人“一人得道,鸡犬升天”,而是要更好地为人民服务。 他自己常说:“我当官,不能为我一家人服务,要为全中国人民服务。” 说白了,他心里有杆秤,清楚地知道自己是谁,从哪里来,要到哪里去。他来自农民,所以他不能忘本。 聊到这,你可能会觉得,陈永贵是个“老古董”,是特定历史时期的产物,现在这个时代,哪还有这样的人? 先别急着下结论。咱们看看现在国家在提倡什么。前两年,中办、国办印发了一个文件,叫《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,里面有句话特别提气,说要“探索从优秀产业工人和农业农村人才中培养选拔干部机制,加大技术技能人才薪酬激励力度,提高技术技能人才社会地位”。 它是在告诉我们,社会需要各种各样的人才,不只是坐在办公室里的博士、硕士,那些在车间里焊接着“大国重器”的高级技工,那些在田野里钻研育种的“田秀才”,同样是国家的栋梁。他们的社会地位、政治地位、经济地位,都应该得到尊重和提升。 可现实呢?咱们都清楚,社会上或多或少还存在“学历歧视”,觉得搞技术的、当工人的,就是比当干部的、做研究的“矮一头”。 就像那个文件里提到的数据,一个高级技师,那得是工人里头顶尖的人物了,兢兢业业干一辈子才可能评上,可他的岗位基本工资,居然比一个副处级干部或者副高级职称的专业技术人员还要低。这显然不合理。 这种观念的背后,其实是一种无形的“等级制”,一种对体力劳动和技术技能的轻视。 而陈永贵的故事,恰恰像一面镜子,照出了我们今天需要反思的东西。他一个农民,能当上副总理,这本身就打破了身份的壁垒,体现了对劳动者价值的最高肯定。而他当了副总理后,依然坚守农民本色,拒绝特权,这又反过来给了“干部”这个身份一个新的定义。 他用自己的行动证明了,一个人的价值,不在于他坐多高的位置,拿多少工资,而在于他是否真正与最广大的人民站在一起,是否还保留着那份朴素的初心。 说到底,陈永贵的故事,今天读来,依然像一声洪钟。它提醒我们,无论走多远,都不能忘了来时的路;无论官多大,都不能忘了脚下的泥土。一个社会,只有当它真正尊重每一个辛勤劳动的人时,才是一个健康的、有希望的社会。