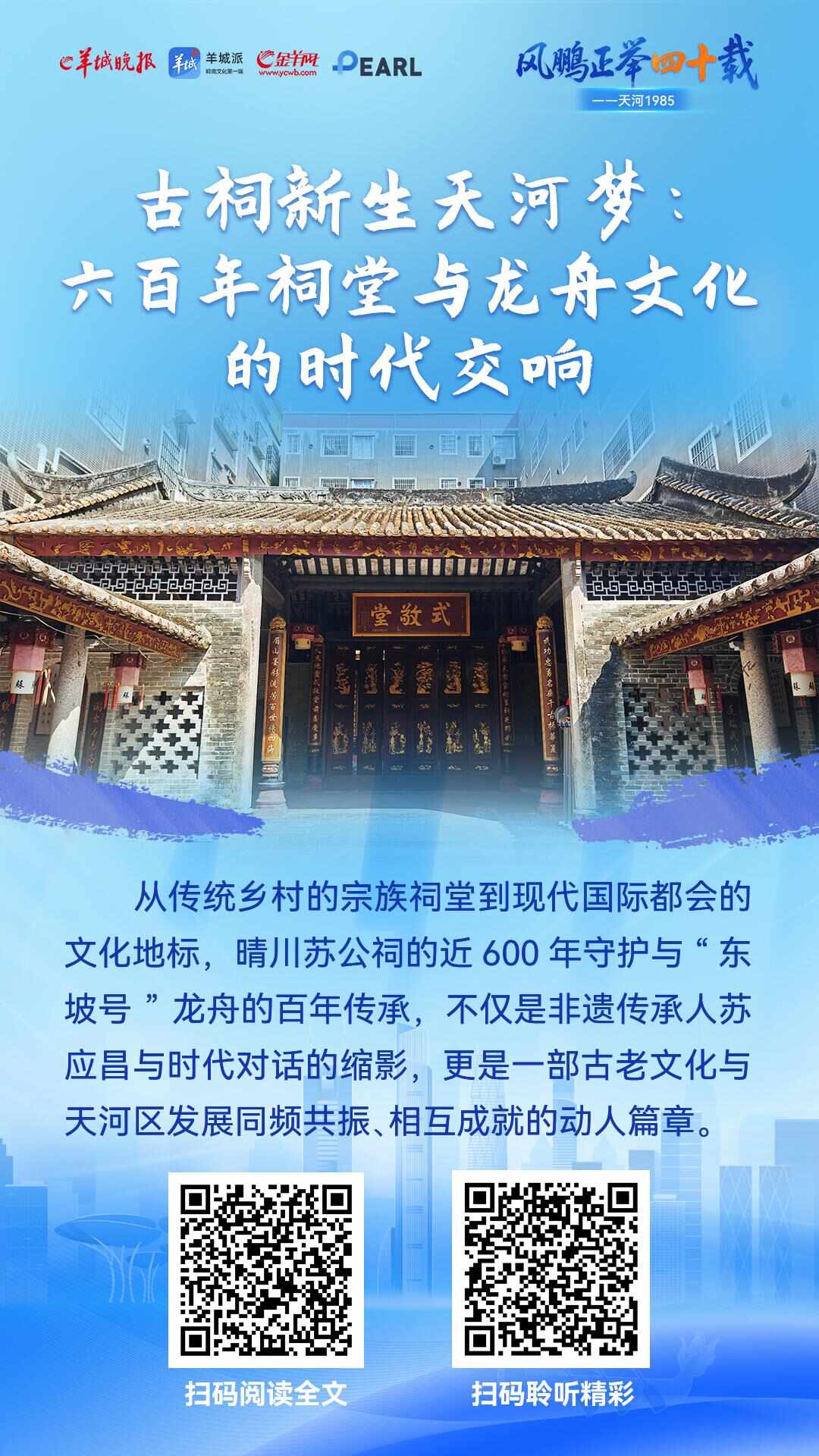

“千年的广州,底蕴还在,新时代的大都会更加灿烂。”在天河区迎来建区40周年之际,这座现代化都市的一角,一座拥有近600年历史的祠堂——晴川苏公祠,正静静诉说着传统与创新的交融。

作为广州市级非遗传承人,苏应昌在这里守护了十多年,见证了天河从农村景象蜕变为国际都会,也亲历了祠堂文化在时代洪流中的坚守与新生。走进晴川苏公祠,龙舟的号子声仿佛穿越时空,与天河发展的脉搏同频共振。

古祠新生:

六百年底蕴中的和谐使命

晴川苏公祠坐落在天河区车陂村,已有近600年历史,作为这里的非遗传承人,苏应昌执掌祠堂事务已逾十年。回顾当初,年轻的他在接手时,与老一辈的传统观念曾难免碰撞。然而,他深知祠堂文化的根本在于传承,因而始终以传统为基石。面对时代变迁,他探索出的“与时俱进”之道,是在坚守核心的同时,为古老祠堂注入新生元素。尽管过程充满挑战,但苏应昌的初衷始终未变:不畏艰难,循序渐进,只为将祠堂文化更好地传承下去。

如今,祠堂的功能更多是文化传承与和睦族人。苏应昌强调,祠堂在维系上下村的伦理关系中扮演重要角色,许多传统文化必须保持。他以家族文化背景为基础,结合现代社会发展重新布局,使祠堂成为族人聚集的场所。年老的退休者和年轻的训练者都会来这里谈话、学习传统文化。苏应昌认为,祠堂文化在新时代下,不仅是历史的守护者,更是社区和谐的催化剂。

龙舟瑰宝:

东坡号的百年传承与创新

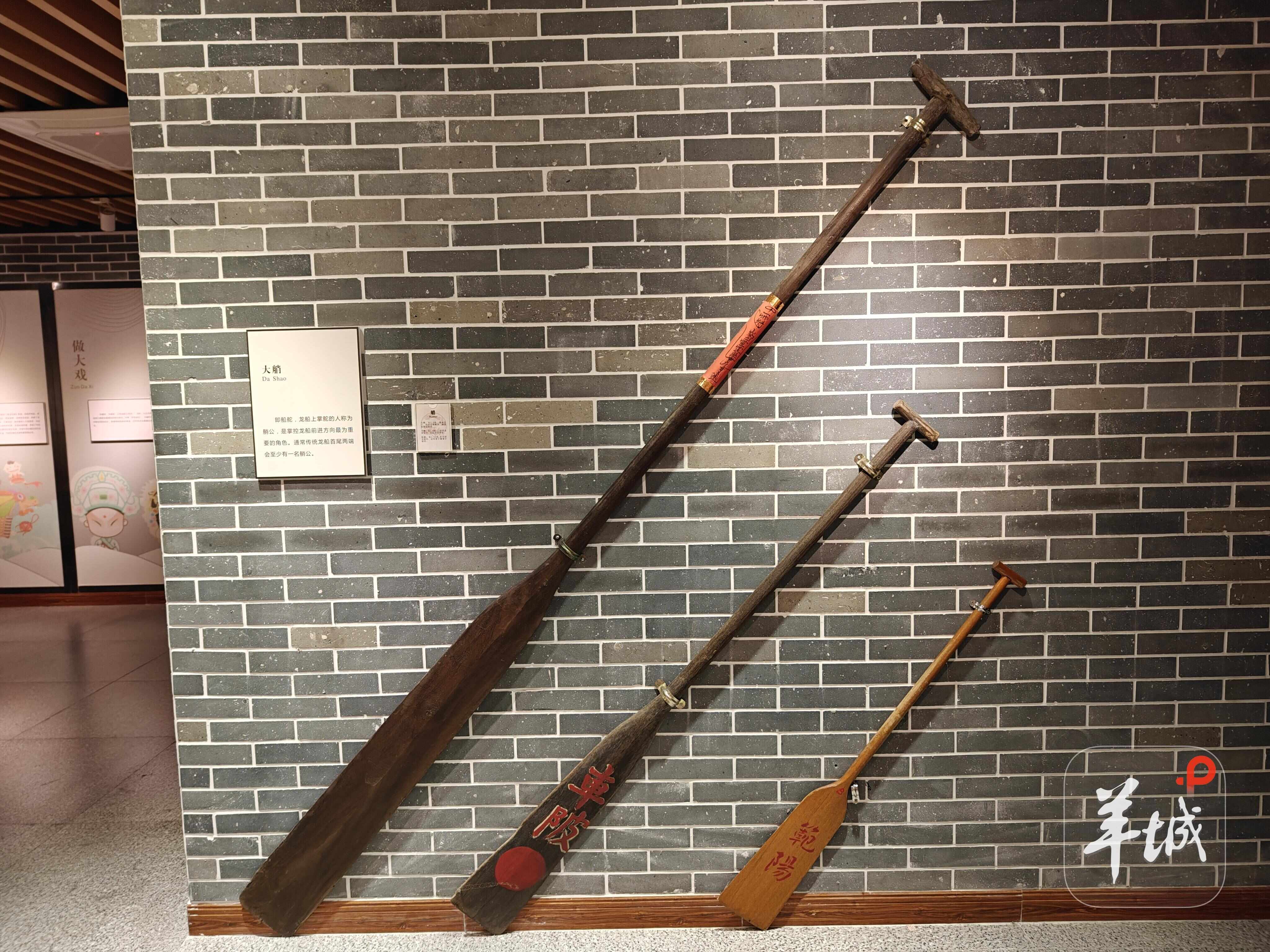

龙舟文化是晴川苏公祠文化传承的核心象征,尤其是那艘已有156年历史的“东坡号”。苏应昌介绍,这条老龙船是苏氏晴川祠的第一条龙船,用昂贵铁锹木建造,早年被称为“乌龙公”,其龙头龙尾历经岁月洗礼,仍生猛灵动。

近年来,“东坡号”经过修复,龙角损坏部分由非遗传承人张伟潮修复,保持了原貌。苏应昌指出,作为文物,祠堂的维修严格按旧貌进行,没有大的改动。

“东坡号”的龙头设计体现了苏氏家族“和睦谦恭”的家风家训。苏应昌解释,始祖是武官,而苏东坡是文官,因此龙头威猛中带着和善,船身厚重更注重安全和谐,而非竞赛速度。

2022年,族人们未雨绸缪,复刻了一条同规格的“新东坡号”,希望它接棒成为新的百年龙船。每个祠堂的旧龙头各有特色,而新龙头面部更开阔丰满,神态更和善,每个新龙头都是克隆自原来的旧龙头,稍加新元素以增强斗志和沉稳。苏应昌说,这体现了传承的连续性,每条龙船都有自己家族的特性,龙头设计以红色和金色为主,突出庄重神圣,成为车陂龙舟文化深厚底蕴的象征。

天河脉搏:

区域发展中的文化自信

天河建区40年来,经济发展迅速,苏应昌感慨,以前这里是农村,现在已看不到农村的一点味道。他亲身经历这十多年的巨变,认为国家对传统文化的重视以及天河区政府的投入,极大地推动了龙舟文化的多元化和国际化。

苏应昌表示,天河区特别重视传统文化的保护与发展,投入大量资源,帮助各村传统文化复兴。区政府举办许多活动,如龙舟赛事,使车陂龙舟成为天河区的一张名片,经济与文化相结合,展现出天河人民的自信。

苏应昌回忆,小时候娱乐单一,主要靠端午节这类传统节日中上一辈人的教导进行文化传承。现在,网络和信息发展迅速,他主张多渠道传承,利用现代方式推广龙舟文化。他组织龙舟训练、参加比赛,并参与非遗进校园活动,培养小小传承人,还通过媒体宣传,使龙舟文化走向外省、国际。

传承之路:

苏应昌的使命与未来愿景

苏应昌自小参与扒龙舟活动,至今已有40年,是车陂龙舟的重要见证人和传承者。他肩负使命,乐在其中,每年组织龙舟队伍训练、比赛,并主持传统仪式如起龙采青、招井趁景等。在他的努力下,车陂龙舟传承工作在兄弟村中有口皆碑,一水同舟,守望相助。苏应昌坚持在祠堂义务讲解龙舟文化,梳理历史资料,钻研龙舟制作各环节,为文化保存珍贵资料。

面对时代快速变化,苏应昌尽力复原传统,他认为,让更多人了解传统仪式的细节是他这一代人的责任。他希望通过多元形式表达龙舟文化,让更多新广州人和国际友人接触并接纳。

苏应昌展望未来,希望龙舟文化生生不息,发扬光大,每个中国人都能传承龙的精神。他感叹,天河区的发展让传统文化在变化中焕发新生,千年广州的底蕴在新大都会中更加灿烂。

在天河建区40周年的节点上,晴川苏公祠和苏应昌的故事,不仅是文化传承的缩影,更是天河区从农村到国际都市蜕变的见证。祠堂的龙舟号子声,将继续在天河的河流中回荡,承载着历史,驶向未来。

文、图|记者江皓轩

设计|季艺