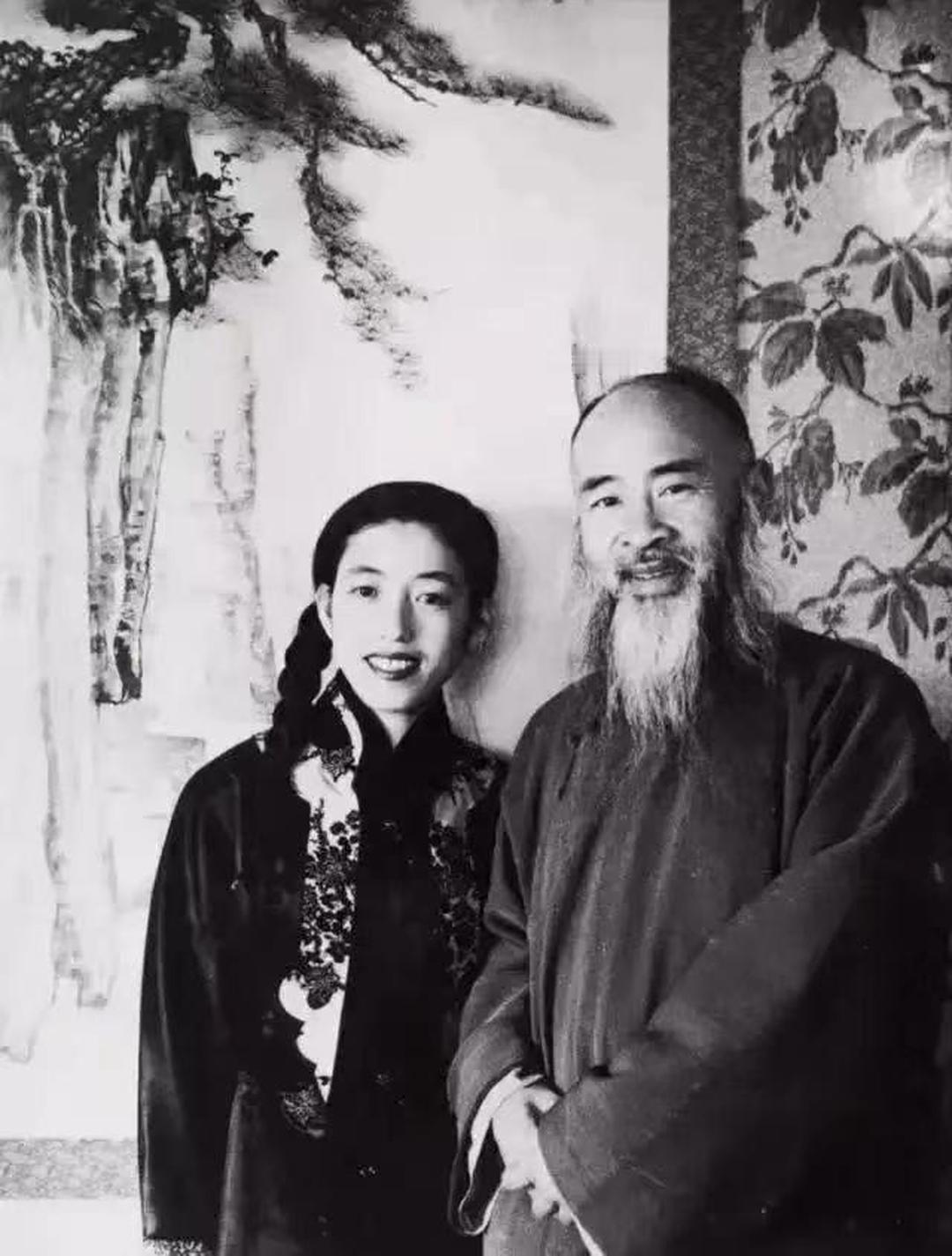

1983年,84岁张大千在台北荣总病房病逝,他的遗嘱很快在报纸公布,令人惊讶的是,张大千将遗产分为了16份,其中15份是给陪伴张大千到最后的徐雯波和14位子女,余下一份,则给了一位远在北京的孤独老妇杨宛君。 张大千去世那天,台北的天闷得很,湿气贴在墙上,榕树叶子低垂,连风都没力气。医院门口那盏灯亮了一夜,第二天的报纸就登了消息。人们照常上班吃早饭,茶馆里也还是那几张旧面孔,只是有人看着那篇讣告,叹了口气。没人想到,那份遗嘱里,会有一个久远的名字——杨宛君。一个几乎被忘干净的女人。 这个让张大千临终不忘的名字,藏着他26岁时的北平往事。1925年,刚从上海来到北平寻求艺术突破的张大千,常泡在广和楼戏园。彼时的他还未成名,口袋里揣着卖画换来的零碎银元,却总愿意花一半钱买前排戏票,只为看河北梆子演员杨宛君的演出。18岁的杨宛君扮相清丽,唱《蝴蝶杯》里的胡凤莲时,一句“未开言不由人珠泪滚滚”,能让台下的张大千攥紧手里的画笔——后来他说,杨宛君的眼神里有股“韧劲儿”,是他在笔墨里想捕捉却没抓到的东西。 两人的交集从戏园延伸到画室。张大千租住在琉璃厂附近的胡同里,杨宛君常会在散戏后绕路过去,看他临摹石涛的山水。她不懂画,却能安静地坐在一旁,替他磨墨、理纸,偶尔递上一块刚买的驴打滚。张大千曾为她画过一幅小像,没上色,只以淡墨勾出她垂眸理弦的样子,题款写“宛君小影,大千戏笔”。这幅画后来被杨宛君仔细收在樟木箱里,直到1937年北平沦陷,仓皇逃难时才不慎遗失。 他们的分开没有激烈争执,只源于乱世里的身不由己。1927年,张大千接到四川家中急信,母亲病重需他回去料理。临行前,他在杨宛君的妆奁盒里放了一沓银票和一张字条,写“待我归来,共赏西山红叶”。可这一去,再见面竟成奢望。张大千回川后不久,因参与书画社团活动被卷入地方纷争,辗转上海、南京等地发展;而杨宛君因戏班解散,只能靠教街坊孩子唱曲度日,后来又因战乱与张大千彻底断了联系。她始终没再婚,有人劝她找个依靠,她只说“等一个人”,可等了十年、二十年,最终等来的,是张大千在海外成名的消息,以及他早已成家的传闻。 这份惦念,张大千藏了半个多世纪。1978年,他通过香港的旧友辗转得知,杨宛君仍在北京,住在胡同深处的老院里,无儿无女,靠微薄的抚恤金过活。那时的张大千已近80岁,腿脚不便,无法亲自前往,便托人悄悄给她寄过两次生活费,却都被杨宛君退了回来——她在回信里写“大千先生如今是名家,我不能受这份礼,当年的情分,记着就好”。这封短信,被张大千夹在《石涛画集》里,直到病逝前,他还常让徐雯波念给他听。 遗嘱里的这一份遗产,数额不算多,却远超物质意义。它是对一段被时光掩埋的往事的认可,也是对那个“等了一辈子”的女人的补偿。据张大千的长子张轶凡回忆,父亲晚年常对着北平地图发呆,指着眼眶发红,说“宛君当年住的胡同,现在该拆了吧”。他或许知道,这笔钱换不回遗失的画、错过的红叶,却能让那个孤独的老人在晚年少些窘迫。 从北平戏园的初遇到台北病房的遗嘱,56年的时光里,张大千从无名画手变成画坛巨匠,身边换过伴侣、走过万水千山,却始终没删掉杨宛君这个名字。这不是什么轰轰烈烈的爱情传奇,只是乱世中两个普通人的一段交集,却被张大千用最郑重的方式,留在了生命的最后一页。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。