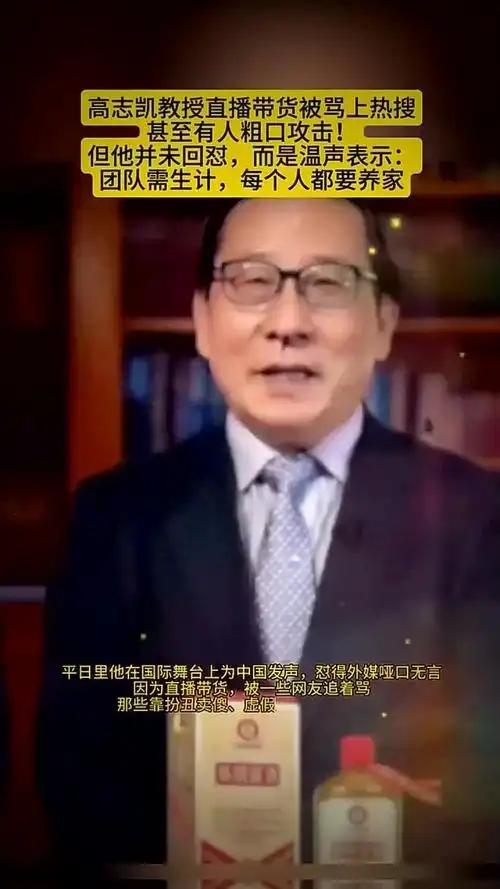

高志凯直播带货引起了很多网友的非议,面对质疑他只是淡淡的回应:我也有团队需要吃饭。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 高志凯最近因直播带货被推上了舆论的风口浪尖。许多网友在弹幕里一边质疑他的身份转变,一边又默默下单买走了他推荐的商品。 面对外界的争议,他的回应很简单:“我也有团队要吃饭。”这一句话透露出的不只是个人压力,更是知识分子在现实经济环境中的无奈和选择。 其实,熟悉高志凯的人知道,他绝不是那种临时起意、随波逐流的“流量学者”。 他的履历摆出来,足够让很多人肃然起敬:在耶鲁大学获得博士学位,曾经担任邓小平的翻译,还是中国能源安全研究所的负责人。 多年来,他在国际舞台上为中国发声,逻辑清晰,观点鲜明,圈粉无数。很多观众喜欢看他分析国际政策、讲解贸易规则,觉得他是少有的真学者、真专家。 但就是这样一位公认的学者,突然出现在直播间卖货,自然引发了强烈的反差。 有人觉得他“放下身段”,是在“沦为带货主播”,也有人把他推荐的农产品、葡萄酒、家电买回家,还专门留言说:“看他聊经济,比自己查说明书靠谱多了。”其实很多人没注意到,高志凯的带货风格和普通的主播完全不同。 他不吆喝、不催单、不搞套路,甚至直播时大多数时间都在讲商品背后的政策、产业链、国际贸易变局。 比如他介绍匈牙利的红酒时,会顺带科普中欧班列怎么影响商品价格;聊国产家电的时候,还能分析一番国际零部件对比和关税结构变化。每次直播,他都在用经济学、国际关系的角度帮观众看懂商品,为大家带来知识“增值”。 这场争议的根本,其实是社会对“学者身份”的某种期待和刻板认知。在不少人心里,学者就该待在象牙塔里做学问,不该和市场、商业沾边。 可现实是,学术机构的经费远没有想象中宽裕,很多民间智库、科研团队的日常运转都要为资金发愁。 高志凯此前所在的智库,资金来源除了政府支持,就是社会捐赠,但这些钱往往拨付周期长、审批严格,研究团队的工资、差旅、资料费都要精打细算。 近年来,国内不少智库被迫缩减规模,甚至关闭研究方向,靠咨询和副业来维持生存。对高志凯来说,带货未必是“下凡”,更像是一种现实主动权的争取。 而且,他的直播并不“俗气”。有大学生留言说,看高志凯带货比上网课还管用,因为他会把理论和现实结合起来,把晦涩的经济原理用商品价格、物流数据讲清楚。 比如他推荐东北大米,能聊到粮食安全和国际粮食贸易壁垒;推介俄罗斯蜂蜜,能把关税、物流、渠道利润都拆开算清楚。观众并不只是为了买东西,更多是为了涨见识、长知识。 从实际效果看,这种“知识带货”模式也为产业注入了活力。有中东欧商品馆反馈,原本滞销的进口零食在他直播后几天就卖光了。 天津港相关企业也提到,最近出口家电的集装箱数量比以前多了两成。这说明知识型带货不仅能刺激消费,还能帮助产业和贸易更高效地对接。 甚至官方都侧面认可了他的尝试,商务部官网曾转发过他的直播片段。实际上,这种模式和当年“新东方带货”类似,不在于卖多少货,而在于用知识和专业去赋能消费和产业。 当然,争议也难以避免。有人认为学者不该“变现身份”,有人担心知识分子带货一旦出问题,信誉损失比普通网红更大。 毕竟,医学、教育领域都有过“翻车”案例,公众对学者天然有更高的道德期待。有网友建议他公开选品标准和团队投入,让直播更透明,这样更能消除外界的疑虑。毕竟,知识可以转化为生产力,但不能透支信任。 对比来看,其实社会对学者的“商业化”一直有双重标准。有人直播讲《资本论》、做科普课程,大家觉得是知识普及;但学者一旦挂起商品链接,就容易被批评“不务正业”。 回头看,东方甄选、高途佳品等教育类带货团队也曾被追捧,后来因为内容和选品问题遭遇危机,只有那些坚持内容为本、守住底线的人才能走得长远。 高志凯的尝试,或许正好撞在了时代的十字路口。有人觉得他“丢了学者本分”,也有人说他用知识为商品赋值,是社会和市场的进步。其实,知识分子如何养活自己、如何用专业创造更大的社会价值,本就没有标准答案。每一代人都有自己的选择,每一种尝试都值得被看到。 你怎么看高志凯的直播带货?