□吴国钦

《梅亭雪》演王金龙与苏三悲欢离合的爱情故事。这个故事,潮汕人并不陌生,尤其是老一辈潮汕人,更为熟悉。上世纪30年代,潮剧著名教戏先生、作曲巨擘林如烈编撰《王金龙》剧(又名《三司会审》),唱腔优美婉转,不胫而走,某些唱段,如重六调二板:“王金龙命中不幸,长街求乞,凄惨重重……”俗称“王金龙板”,竟从上世纪(下同)30年代一直唱至当下,可见其巨大的艺术魅力。

《王金龙》故事本源,见明代冯梦龙编撰的《警世通言》卷二十四《玉堂春落难逢夫》。京剧、川剧、徽剧等皆有《玉堂春》剧目,京剧还有梅兰芳、荀慧生的不同演出本。《三司会审》(京剧叫《三堂会审》)的情节,原小说《玉堂春落难逢夫》中并没有写到。究竟是京剧原创,还是潮剧本创作在先?已很难考定。迄今,山西洪洞还有监禁苏三的监狱存焉,笔者曾前往参观。小说的人物事况演变成旅游景点,岂非佳话一桩!可见王金龙、苏三题材作品影响之深远。

潮剧《王金龙》(《三司会审》)写世家子弟王金龙与北楼名妓苏三(玉堂春)相恋,其父闻觉,将他打至半死,逃脱后沦为乞丐,得苏三资助赴考,得中授山西巡按。苏三却被鸨母卖给沈员外为妾。沈妻皮氏欲毒杀苏三,误将丈夫毒死,遂厚诬苏三毒死亲夫,致苏三下狱。这桩人命案,由巡按王金龙、臬司刘秉义、藩司潘必正三司会审。刘、潘二司在审案过程中,看出此案的蛛丝端倪,发觉案中苏三的相好者,正是危坐中堂的王金龙。戏的看点全在王金龙的尴尬上头。王欲相认恐有辱官体,失去乌纱;不相认又于心不安,这种进退维谷的两难处境,使戏剧矛盾忽潜忽现,加上刘、潘二司的旁敲侧击,冷嘲热讽,整个戏十分引人入胜,观众的审美期待得到极大满足。最后,刘、潘二司顺水推舟,成全好事,为苏三平反冤案,王金龙与苏三有情人终于团圆。

《王金龙》剧中,男女主人公的遭际跌宕起伏,令人扼腕。正是由于不寻常的遭遇撬动观众心扉,戏码充足,剧作成为潮剧一个著名的传统剧目,30年代唱遍潮汕城乡,60年代还由香港光艺制作公司拍成电影公演。

“三司会审”之后,剧情已近尾声。原著小说写王金龙做了巡按之后,命刘推官审苏三案,刘推官很快就平反冤案,将悍妇皮氏等绳之以法,王金龙、苏三团圆。《梅亭雪》可以说是在戏的末尾缝隙中,深入挖掘人物内心的活动,捕捉戏剧性,使它成为与《扫窗会》《芦林会》《井边会》《柴房会》《南山会》等一样著名的潮剧经典折子戏,俗谓“五会一亭”。

《梅亭雪》由谢吟、王菲、郑文风编剧,这几位都是潮剧编剧老行尊,个个都是斫轮老手,可以说在文本创作上已拔头筹。剧情是:刘秉义命狱吏押苏三夜间至梅亭,他估计王金龙日间在三司会审公堂上不好相认,夜间必来会晤苏三。果不其然,王金龙去掉官位的羁绊,乔装前往梅亭认妻。

本折戏剧情境是:梅亭一个风雪交加的晚上,苏三与狱婆被冻得瑟瑟发抖。王金龙上场后,“见故人我悲喜交并,满怀心事欲诉无凭”的曲调,把王此时面见故人内心的紧张、喜悦、兴奋与忐忑不安和盘托出。看到苏三衣衫单薄,王金龙赶忙将自己身上的披风披到苏三身上。但苏三想起自己过去的苦难,“到今日披枷锁有冤难鸣”,悲从中来,怨从中来,一句“何必甜言蜜语假惺惺”,犹如一记重锤敲在王金龙心上。苏三甩掉王金龙的披风,使王金龙不得不说出自己公堂之上未有相认的原因:

“都只为三司会审,王法无情,

堂上阶下虽咫尺,

犹如银河隔双星。

案如山重官身薄,

偶一不慎丢前程。

进退两难一时不敢认,

致令我纵不负卿亦负卿。”

这一唱段,通俗上口,入耳消融,将王金龙心中矛盾道出,尤其是“案如山重官身薄”一句,一重一薄,对比强烈,形象生动。但苏三依然气难平,怨难消,不依不饶,一句“头上乌纱重于情”,乃点睛之笔,把问题实质挑明。苏三觉得你没有变心,为何公堂之上不敢相认?说一千道一万,还不是看重乌纱帽?的确,是否相认?是《梅亭雪》戏剧冲突的触发点,也是戏剧冲突之核心。王金龙不得不再三剖白心迹“公堂法地虽然不敢将妻认,今夜晚我愿违法寻妻到梅亭。望你细将蒙冤事,一一对我说分明;才可据理平冤案,才可重续鸳鸯盟。”王、苏二人此时地位悬殊,听到苏三诉冤之苦况,王心如刀绞,十分痛惜,惟有处处陪尽小心,“若非你,金龙早已长街成饿殍;若非你,我怎能胸悬金印立朝班?”这些肺腑之言,表白了王金龙官大而不忘故情,位高而决心解救三姐于水火,他是一位有情有义的人。

《梅亭雪》成为经典,作曲黄钦赐功不可没!黄钦赐童伶出身。上世纪三四十年代,曾灌录唱片300张,是当时红遍潮汕与东南亚的旦角童伶。解放后在广东潮剧院任作曲,他谱写之曲曲调优美,曲路大气,曲情饱满而曲意通俗,朗朗上口,潮剧界誉为“钦赐曲”。如王金龙上场一句“见故人我悲喜交并”,拖腔之后突然提升八度,把王与苏三会晤时的情感抒发用流畅而高亢的旋律,塑造出人物丰富生动的音乐形象。此后,王、苏的几个主要唱段,至今坊间仍十分流行,成为观众百听不厌的名曲,这是《梅亭雪》之“戏宝”,是《梅亭雪》之所以成为经典的一个重要原因。

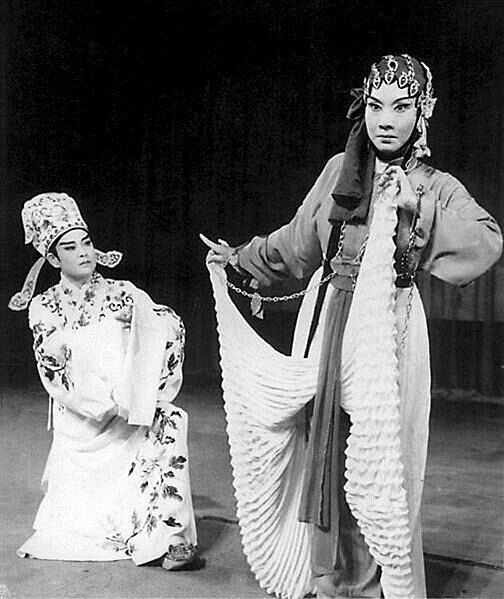

《梅亭雪》的主演是姚璇秋与陈瑜。姚是潮剧剧种的代表性人物,唱腔珠圆玉润,不躁不火,委婉隽雅;她是潮剧最出色的乌衫(青衣),唱做俱佳自不必说。她演的苏三,满腹冤情,满腔悲愤,演来哀怨欲绝,“想当初蒙垢偷生,只望你展翼鹏程。到今旦,你玉堂金马登高第,只晓得官家体面,纱帽前程,却不怕负恩忘义千载骂名!”真是字字血、声声泪,苏三的悲剧形象,婉转悲慽,感人至深。

成就《梅亭雪》的艺术家们多数已作古,只有陈瑜在人间。陈瑜是潮剧著名的女小生,与姚璇秋属姑嫂关系,演来亲密无间,配合默契。陈瑜表演情感真挚,做功潇洒大方,嗓音清润明澈,与姚璇秋合作,堪称珠联璧合。坊间好事者曾将林燕云、钟怡坤、陈瑜三位最有名的女小生在《梅亭雪》中的“见故人我悲喜交并”唱段来个“比赛”,然后由观众投票分高下:林燕云是梅花奖得主,唱腔浑厚大方,委婉中带有一股英气;钟怡坤是老牌女小生,演唱中规中矩。投票结果,三人各有各的“粉丝”,陈瑜略胜一筹,可见她在观众心目中的崇高地位。

《梅亭雪》导演吴峰,是广东潮剧院资深导演,他把《梅亭雪》的编剧、作曲、表演以及舞台设计(管善裕)、服装设计(陈木森)等融合成一个有机的艺术整体。《梅亭雪》是生旦对手戏,戏剧矛盾集中在“是否相认、如何相认”上。王金龙用真情化解苏三的怨恨,他左一句“贤妻”,右一句“我的妻”,对苏三体贴入微,温暖了苏三原本绝望的心。王金龙并非做了大官就黑了心的陈世美,“非我负盟忘故约,非我得志恋新欢。”他梅亭会妻的举动,表明他的果敢与担当。无论是苏三的悲苦与王金龙的深情,戏的看点与泪点交织,令人唏嘘,催人泪下。《梅亭雪》因此成为一出观众喜爱、经常上演的折子戏。艺术无非是用高尚的情操与悲悯的情怀去软化观众的心灵,教化观众,《梅亭雪》正是这样的艺术精品。

60年代的电影演王金龙做了巡按之后,娶官家之女刘冶如为妻,是刘冶如前往监牢探望苏三,再将苏三冤情转告王金龙,王金龙才据实平反苏三冤案,并迎苏三入府中。这样写,我以为严重损害王金龙的形象。

《梅亭雪》之所以成为经典,是因为它剔除了原小说中过分渲染皮氏通奸、投毒的情节,删除了原小说并未出现的刘冶如这一人物,删枝去蔓,接续了《三司会审》的精彩关目,另辟蹊径,深挖男女主人公的内心活动,使王金龙成为一个令人赞叹的情深义重的艺术形象。苏三则是一位被侮辱被损害的底层妇女,虽然拥有“名妓”的光鲜头衔,也摆脱不了被玩弄、被卖、差点被毒杀的可悲命运。正是由于男女主人公不可抗拒的历史命运,使观众时而赞叹,时而一掬同情之泪。因为多位老艺术家的超常发挥,使《梅亭雪》成为不可多得的经典,尤其是姚璇秋与陈瑜的精彩演绎,令后来者很难企及!

致敬经典!致敬老一辈的潮剧艺术家!

(作者是中山大学中文系教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家)