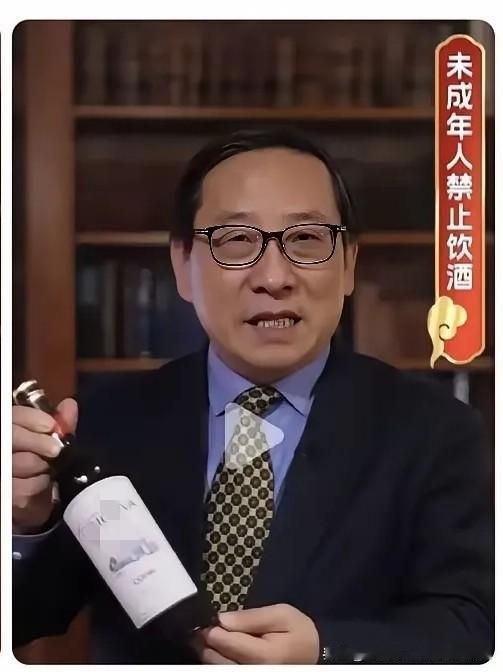

高志凯教授直播带货:学者养团队不是“掉价”,是责任与生存的平衡 今天刷到高志凯教授直播带货的争议,这位常在国际舞台为中国发声的学者,居然因为“赚生活费”被骂,实在让人有点感慨。 先说说高教授的背景——耶鲁大学法学博士,当过邓小平同志的英文翻译,在联合国、摩根士丹利、中海油都待过,现在还是国内难得的“国际辩士”,经常在BBC、CNN上用英语跟外国人掰扯中国立场,上次乌克兰危机时,他拿联合国文件编号回怼西方记者,弹幕都刷“舒服”。这样的学者,居然因为直播卖点东西被说“丢知识分子脸面”,我真是替他委屈。 高教授回应得很实在:“团队也要吃饭。”这句话戳中了很多人的痛点——学者不是不食人间烟火的“神仙”,他们也需要养团队、做研究、维持生计。你想,高教授经常参加国际节目,出场费能有多少?跟那些娱乐明星比,简直是九牛一毛。娱乐明星一场直播的坑位费,能抵得上高教授半年的收入,可他们除了博人一笑,能为国家做什么?高教授能在国际上为中国争脸面,这才是真正的“国家财富”。 有人说“学者不该带货”,我觉得这是把学术圈想成了“不食人间烟火”的真空地带。学术研究需要钱,团队运营需要钱,高教授的团队里可能有刚入职的年轻研究员,要还房贷;有负责整理资料的行政人员,要给孩子交学费。这些开销,能靠“情怀”填吗?显然不能。高教授直播带货,不是为了“赚大钱”,是为了维持团队的正常运转,让他在国际舞台上继续为中国发声。 再说了,直播带货也不是什么“丢人的事”。现在很多学者都在尝试这种方式,比如有的教授卖自己主编的行业分析报告,既帮团队赚了调研经费,又给行业提供了实用参考。高教授要是卖自己的国际形势解读课程、专业书籍,观众花了钱能学到真东西,团队也能维持运转,这比那些靠“喊麦砍价”收割流量的网红强多了。 还有人拿“学者掉价”说事,我觉得“掉价”的从来不是靠正当劳动赚钱,而是那些靠炒作、卖劣质品圈钱的行为。高教授直播带货,既没坑蒙拐骗,也没违背良心,反而用自己的影响力传播专业知识,这种“接地气”的做法,应该被理解和支持。 最后,我想对高志凯教授说:您在国际舞台上的每一次发声,都为中国争了光;您直播带货的每一次努力,都是为了团队能继续跟着您“战斗”。我们支持您,不仅因为您的学术贡献,更因为您懂“生存”与“责任”的平衡。 也希望社会能对学者多一点包容——他们不是“不食人间烟火”的怪物,他们也需要养家糊口,也需要为自己的团队负责。当学者们不用为生计发愁时,才能更专注地为中国做研究、在国际上发声。