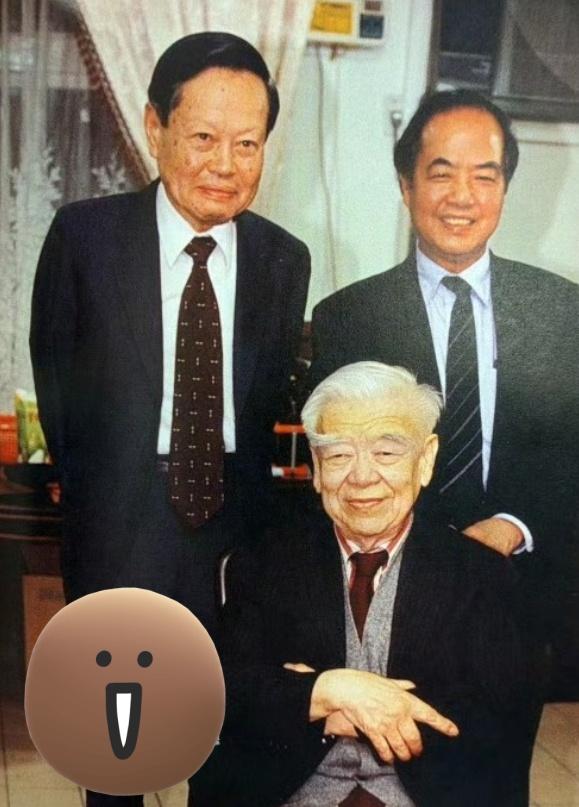

几十年不说话的两个人,居然为了一位老人站在了一起。这张照片定格在吴大猷先生的纪念活动上,杨振宁和李政道,这两位闹掰许久的物理学家,一左一右站在恩师身后。能让两个较劲几十年的人同时低头的,大概也只有他们共同的老师了。 回溯往昔,他们曾好得如同一体。五十年代在普林斯顿,二人天天于草地上探讨问题,院长奥本海默称那是他最爱的风景。从1956年到1962年,他们携手发表32篇论文,还一同斩获诺贝尔奖,这段合作堪称学术佳话。 然而,矛盾悄然滋生。最早是为论文署名顺序,按英文姓氏首字母李政道本应在前,杨振宁却因年长四岁想排在前面,这成了心结。 1962年,《纽约客》一篇文章彻底点燃矛盾,杨振宁希望名字在前并注明署名顺序问题,李政道觉得过于计较,当天便提出不再合作,据说杨振宁当场落泪,可关系还是就此断裂。 如今,科技飞速发展,他们当年的研究成果意义愈发凸显。在粒子物理研究领域,那些合作成果为后续众多突破提供了坚实理论基础。当下量子计算等前沿科技的发展,追根溯源都能看到他们当年研究的影子,这无疑是对他们学术贡献的最好见证。 从两人关系破裂来看,对当今学术合作模式启示深刻。如今学术界团队组建日益复杂,合作规则却不够完善。他们从亲密无间到反目成仇,警示着我们在合作中要明确规则,尊重彼此意见,避免因小失大。就像当下一些科研团队,因利益分配、研究方向分歧而分崩离析,与他们的情况何其相似。 社会舆论对两人关系变化的态度也在不断转变。早期大众满是惊讶与惋惜,毕竟两位天才的合作是学术界的美谈。随着时间推移,舆论逐渐淡化。 在网络时代,这一事件偶尔被提及,但热度已不如从前。不过,在一些学术论坛上,仍有网友热烈讨论,有人感慨“本是同林鸟,相煎何太急”,也有人认为“学术分歧难以避免”。 与其他著名学术搭档相比,他们的情况独具特色。居里夫妇携手发现新元素,感情与学术并进;爱因斯坦与玻尔虽有激烈争论,但更多是学术思想碰撞,未彻底决裂。而杨振宁和李政道从亲密合作到老死不相往来,这种极端变化令人唏嘘。 假设两人若能重归于好,对学术界而言,无疑是重大利好。在学术资源整合上,他们各自的人脉、研究经验可实现优势互补。研究方向上,或许能开拓出全新的领域,引领物理学迈向新的高峰。 人生如戏,曾经并肩的两人,如今见面都难。但在特定时刻,仍会忆起当初追光的日子。只愿学术的道路上,少些这样的遗憾。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改