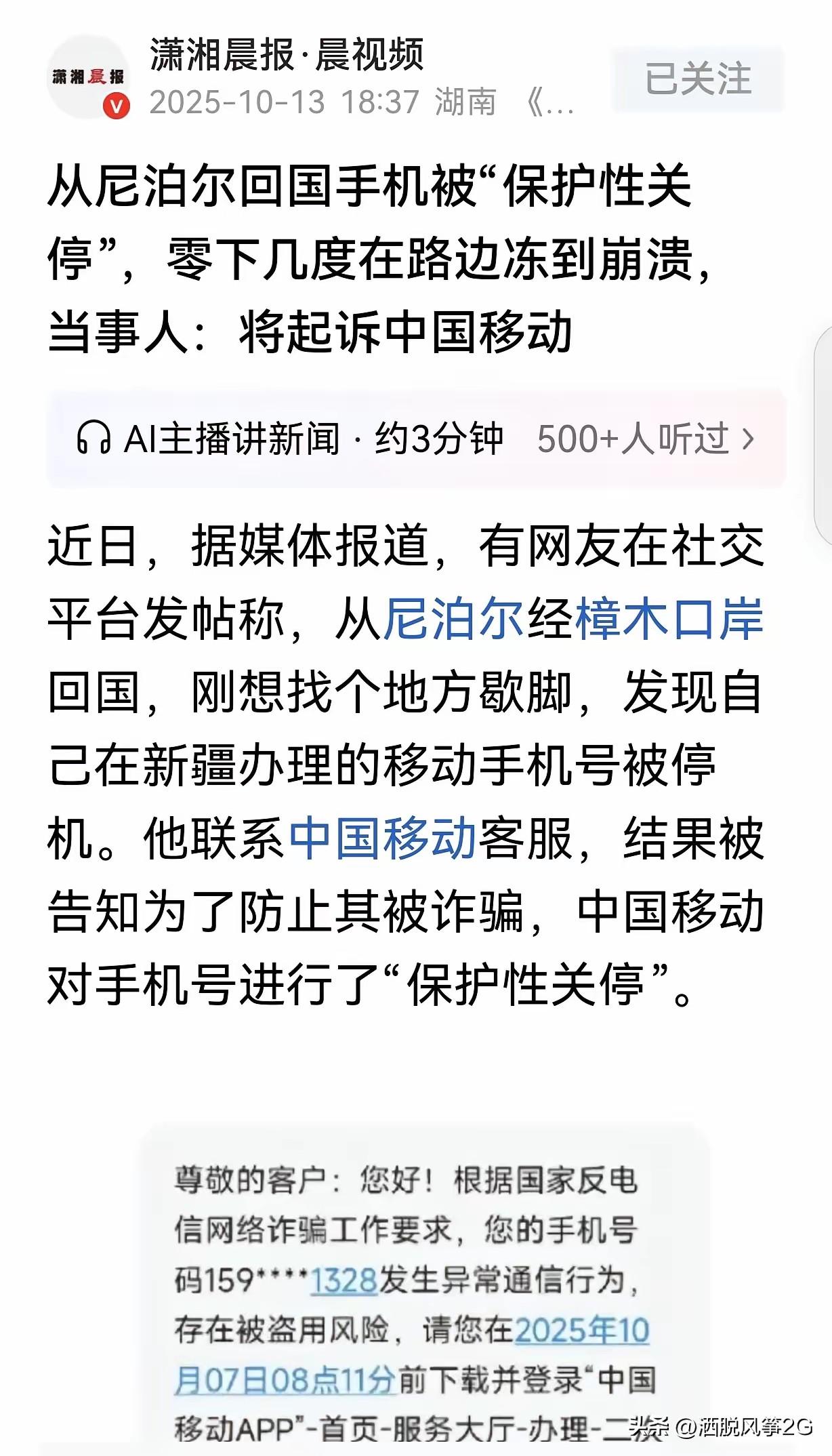

西藏,一38岁男子从尼泊尔回国,在樟木口岸时,他手机被停机,他以为欠费了,就充了200元话费,还是没开机,他联系移动客服,客服却说:为了防止你被诈骗,移动对你手机号“保护性关停”,想要开机必须去移动厅办理。男子在当地找了个营业厅,营业厅却说:这是新疆的手机卡,你只能去新疆办理。男子在0下几度在路边冻到崩溃,他愤怒不已,决定起诉移动公司。 这名男子叫李磊,38岁,老家在河南,常年在尼泊尔做小商品贸易,手机卡是几年前在新疆做生意时办的,一直用着没换——毕竟绑定了银行卡、生意伙伴的联系方式,换号太麻烦。这次他从尼泊尔拉了一批手工饰品回国,本想在樟木口岸休整一晚,第二天就转车去拉萨,再从拉萨飞回老家,可手机突然停机,直接打乱了他所有计划。 他刚过口岸时,手机还能收到几条尼泊尔的漫游短信,可走到口岸附近的小旅馆门口,手机突然没了信号。李磊第一反应就是欠费,毕竟在国外漫游费不便宜,他赶紧打开微信,从绑定的银行卡里充了200元话费。充完后他刷新了好几次网络,可手机屏幕上的信号格始终是灰色的,连最基本的通话功能都用不了。 他急了,生意伙伴还等着他报平安,老家的父母也盼着他回去,没手机连个联系方式都没有。他赶紧找旅馆老板借了电话,拨通了移动客服热线。电话响了半天终于接通,客服的声音很机械,听完他的情况后,直接回复:“系统检测到你的手机号在境外有异常使用记录,为了防止你被诈骗,已启动保护性关停,必须本人带身份证去营业厅办理解封。” 李磊当时就懵了,他在尼泊尔这半年,每天都和国内联系,电话、微信从没断过,怎么就“异常”了?他跟客服解释,自己是正常做生意回国,不是什么诈骗风险,能不能通融下线上解封?可客服只重复着“规定就是这样,必须去营业厅”,没等他再说话,就挂了电话。 没办法,李磊只能先在樟木口岸找移动营业厅。他裹紧外套,在零下几度的寒风里走了快半小时,终于找到一家小小的移动网点。可他刚把身份证和手机递过去,工作人员扫了眼手机卡归属地,就摇了摇头:“你这是新疆的卡,我们这边是西藏分公司,跨区域管不了,要解封只能去新疆的营业厅办。” “去新疆?”李磊当时就急得提高了音量,“我现在在西藏樟木,离新疆几千公里,就为了解封个手机号,我得绕大半个中国?”工作人员也很无奈,说系统权限就是这样,他们没有跨区域解封的权限,让他再打客服问问。 李磊又借了电话打客服,这次换了个客服,说法还是一样,只强调“保护性关停是为了用户安全”,至于跨区域办理的不便,压根没提解决方案。挂了电话,李磊站在路边,寒风像刀子一样刮在脸上,他裹紧了外套,可还是冻得手脚发麻,只能不停搓手哈气、原地跺脚。 他看着手里没信号的手机,越想越委屈——自己规规矩矩做生意,没犯任何错,凭什么一句“保护性关停”,就让他在边境口岸孤立无援?他身上带的现金不多,大部分钱都在绑定手机的银行卡里,没手机连住旅馆、买车票都成问题;想联系家人报平安,只能一次次借别人的电话,可人家也有自己的事,总不能一直麻烦别人。 更让他生气的是,所谓的“保护性措施”,非但没保护他,反而把他推到了困境里。如果真的是为了用户安全,为什么不能设置更灵活的解封方式?比如线上核验身份、让异地营业厅协助办理,哪怕需要提供更多证明材料也行,可移动公司只给了“必须去归属地营业厅”这一个选项,完全没考虑用户的实际处境。 他在路边冻了快一个小时,实在扛不住了,只能先回旅馆跟老板商量,能不能先赊账住下,等手机解封了再付钱。老板人不错,答应了,可李磊心里还是堵得慌——他本来计划一周内到家,现在别说回家,连下一步该去哪都不知道。难道就因为一张异地手机卡,他就要放弃手头的生意,专门跑一趟新疆? 越想越愤怒,李磊决定起诉移动公司。他觉得,企业制定规则是为了保障用户权益,而不是给用户制造麻烦。所谓的“保护性关停”,不能只停留在“防风险”的表面,更要考虑到用户的实际需求,平衡安全和便利。如果规则变成了“一刀切”的枷锁,那这样的“保护”,到底是保护用户,还是给企业自己省事? 后来他托旅馆老板帮忙,联系了当地的法律援助,律师告诉他,移动公司的“保护性关停”虽然有合规性,但在执行过程中未提供合理的异地解封途径,确实侵犯了用户的通信权和便利权。现在李磊已经提交了相关材料,就等着进一步处理。 可问题来了,像李磊这样的情况,真的只是个例吗?这些年,不少人遇到过“保护性关停”,有的是因为异地登录,有的是因为境外漫游,可大多时候,企业只给出“必须到店办理”的解决方案,完全不管用户是否方便。难道所谓的“用户至上”,就只是一句口号?难道在规则面前,用户的实际困境就不值一提?