大河报·豫视频记者殷海涛

今年国庆假期,辽宁沈阳95后女孩玲玲在老家发现了一个尘封的箱子。里面珍藏着她姥爷——抗美援朝志愿军战士梁文中的遗物:一本在朝鲜战场写下的厚厚日记,以及一封1951年写给家人的家书。

这些70多年前泛黄的纸张,给玲玲留下了跨越时空的复杂情感,也逐渐勾勒出一个鲜活的“最可爱的人”。

“文字是有温度的”

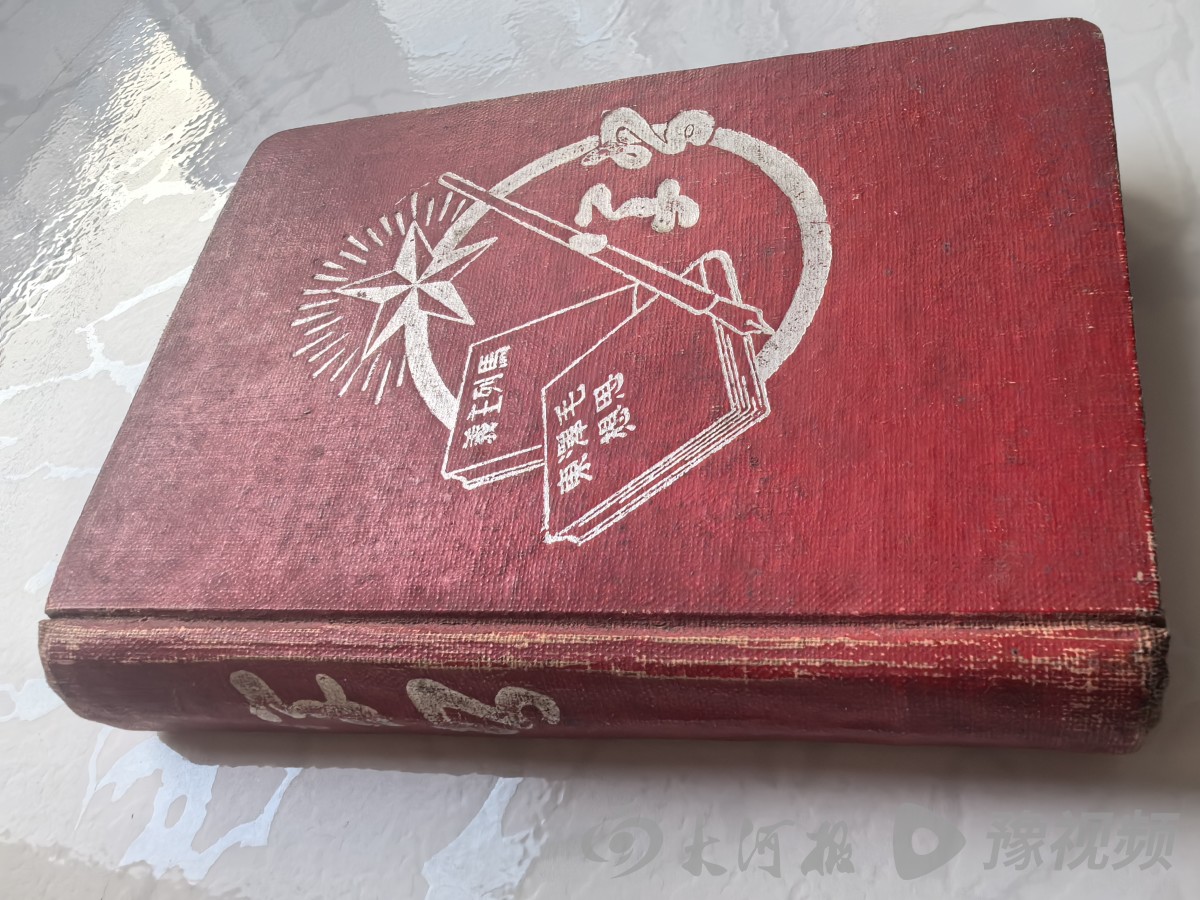

这个压箱底的日记本保存得很好,纸张薄脆,字迹却依然清晰——时光将其酿成了一件珍贵的“文物”。姥爷去世时,玲玲只有4个月大,关于他的一切印象,原本只来源于妈妈、舅舅和姥姥的讲述。

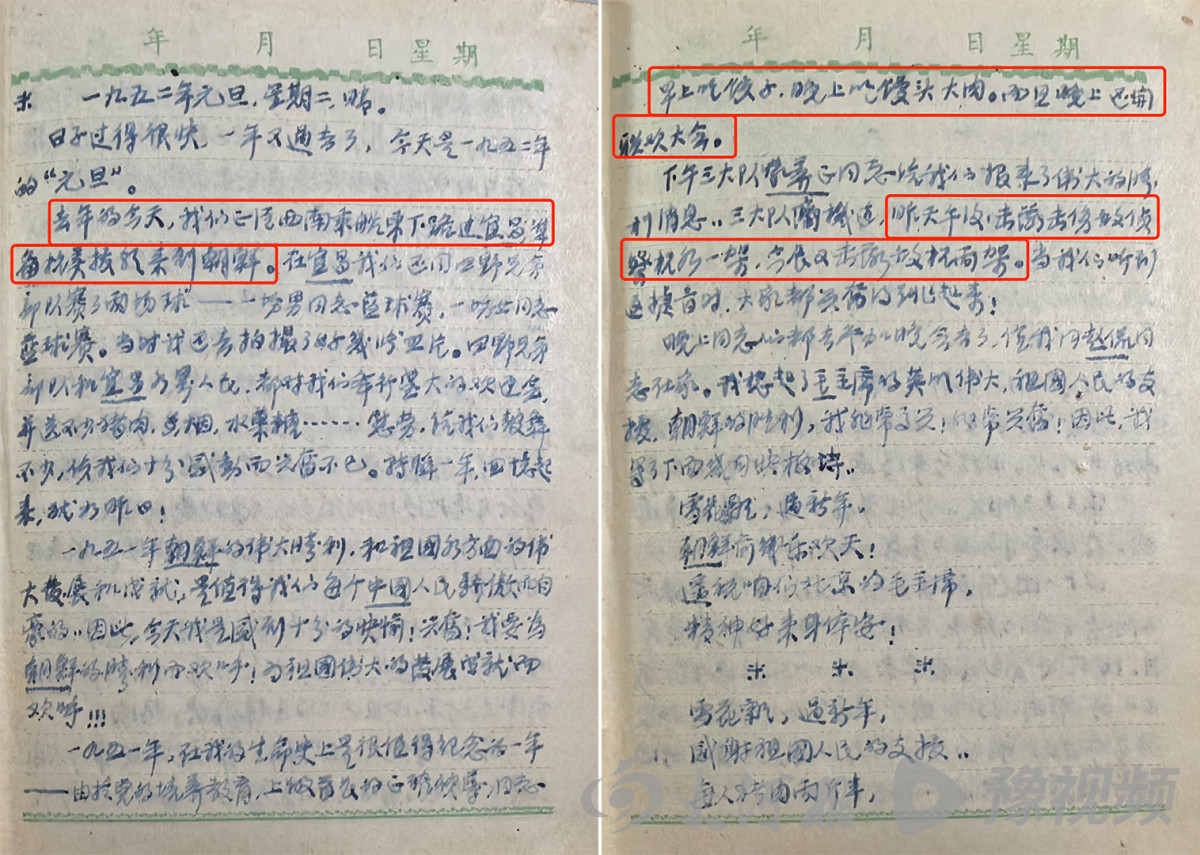

这本厚厚的红色日记本,记录的尽是朝鲜战场上的日与夜。

第一次翻开这本写于70多年前的日记,看到“朝鲜”“中国人民志愿军”这些字眼时,玲玲有一种距离感,觉得它很遥远。但当她真正读进去,看到自己的至亲在战场上经历炮火,时空的距离瞬间被拉近。

玲玲的心中涌起一阵复杂的情绪:既感动,又心疼。姥爷那一代人,感觉他们“一代人打了三代人的仗”。玲玲说:“我们这代人生活在和平年代,很难真正感同身受那种艰难。看教科书和电影都觉得有距离感,但这些文字是有温度的,朴实的,所以格外触动我。”

在她的眼中,姥爷并非立下赫赫战功的英雄,他只是成千上万名志愿军中的普通一兵。但他的思想如此丰满,意志如此坚定,这让她觉得,在时代洪流中,姥爷看似渺小,但从个体来看又无比伟大。

这些日记,让玲玲看到一个会自省、会脆弱、也会想家的年轻人,一个有优点也有缺点的鲜活的人。

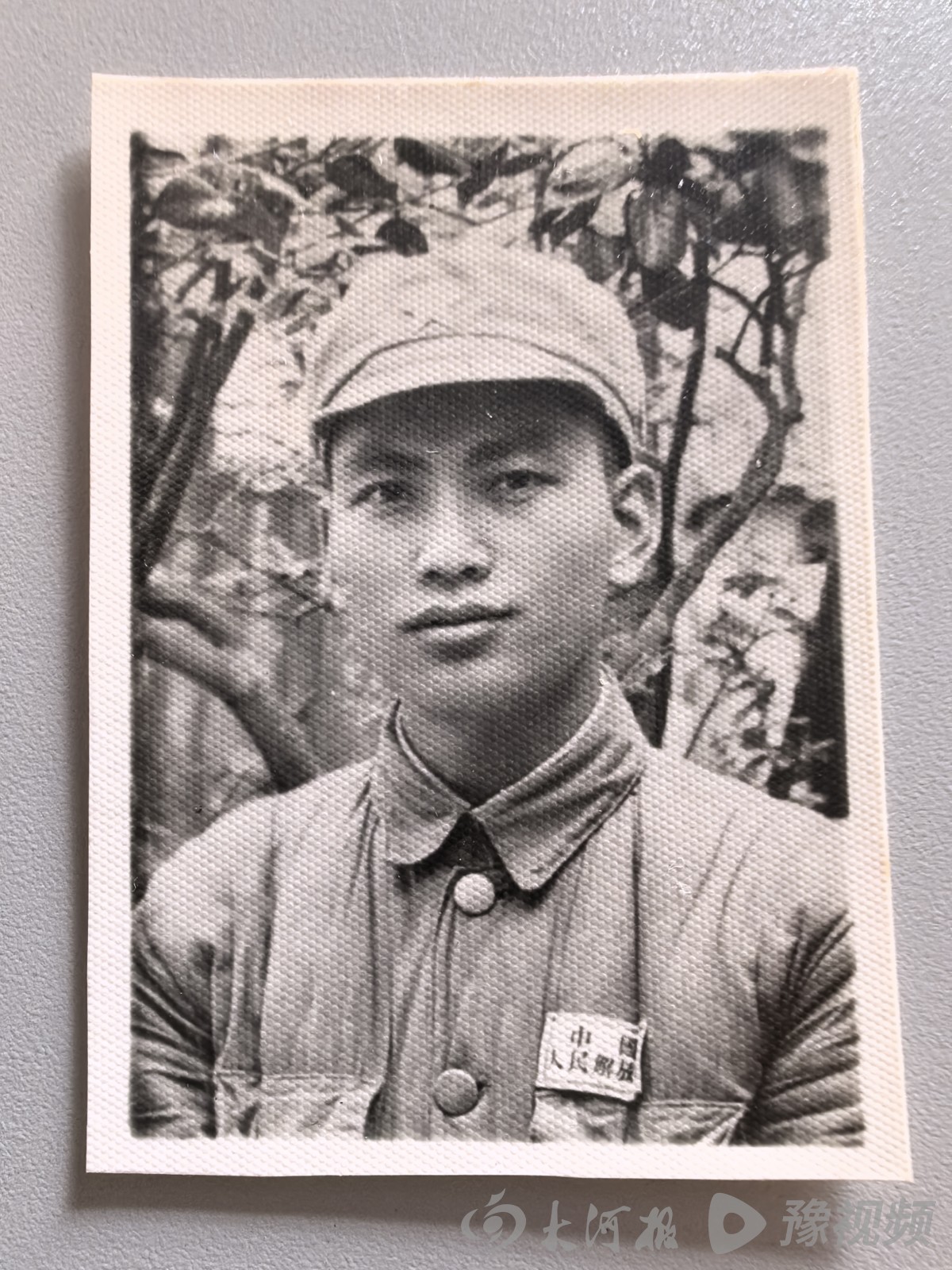

年轻时的梁文中

家书与日记:战场内外的真实回响

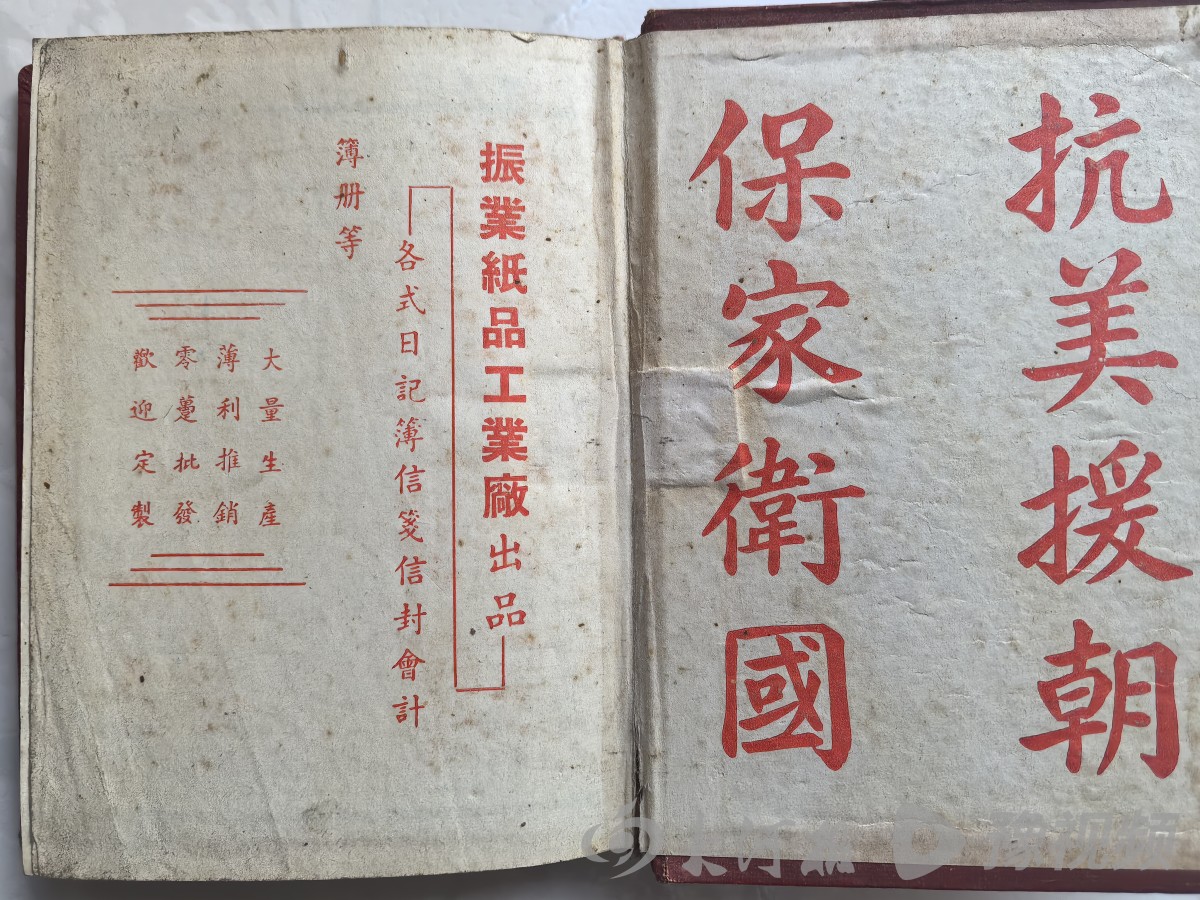

1952年的元旦是个大晴天,这天的伙食真不错。梁文中在日记中写道:“早上吃饺子,晚上吃馒头大肉,而且晚上还开了联欢大会。三大队的蒙养正同志还报来了胜利的消息,昨天午后击落击伤敌侦察机各一架,今晨又击落敌机两架,大家都兴奋得跳起来了。”

他感叹日子过得飞快,一年前的今日,他正经西南乘船东下路过宜昌,准备奔赴朝鲜战场。在宜昌,他们同兄弟部队举行了两场球赛,受到宜昌人民的热烈欢迎,收到不少猪肉、香烟、水果、糖等慰问品。转瞬一年,回忆却恍如昨日。

日记手稿

当然,这样的伙食与温暖终究只是战场上难得的慰藉。严寒、物资匮乏与生存的艰难,才是朝鲜战场日复一日的主调。梁文中曾向子女们口述,当时缺少铺盖,他仅凭一件军大衣,白日为衣,夜晚当被,度过一个个寒夜。

他在日记中如实记下这严酷的环境:

1月11日,他写道:朝鲜“遍地皆雪”。

3月2日,他写道:近几天来下雪又刮风,但当太阳出来又化得很厉害,雪水顺着路流,仿佛下过大雨似的。当太阳西坠,气候特冷。于是所化的雪又结成冰,由于行人不断,很薄的冰便又被踩破,于是声音十分好听,而且还不滑。但行人很少的路,冰便结得很厚,因而踩不破,走起来非常滑。一不小心就要跌倒。这些雪地生活,过去我们是没有经历过的。

3月3日的记录则更显沉重:朝鲜冬天无法种菜,因此同志们果蔬吃少了,患夜盲的特别多,全师共计有一千二百多名患上夜盲症,现在大部分人已医好。

他在日记中常常反思自己。

1月1日他写道:旧的思想意识,随时都在袭击着我,刚转到朝鲜听到炮声的偷生保命思想,遇到艰苦发生回祖国思想……这些缺点我有信心在今年坚决彻底把它改掉。

1月3日,他觉得自己在朝鲜还不够努力积极,“最可爱的人”的称号,受之有愧。

1月7日,因为闫处长不在,他没有把枪支弹药给连队立刻补充上,被战友训斥:“处长不回来就不打仗了吗?”日记里他反思:“的确说得对,于是我请示了王处长,经指示发了100支步枪。这说明我在工作中的不大胆和呆板。”

在这些文字里,玲玲看到了一个勇于直面缺点、真诚自省的普通人。这种真实,让姥爷的形象愈发可亲可敬。

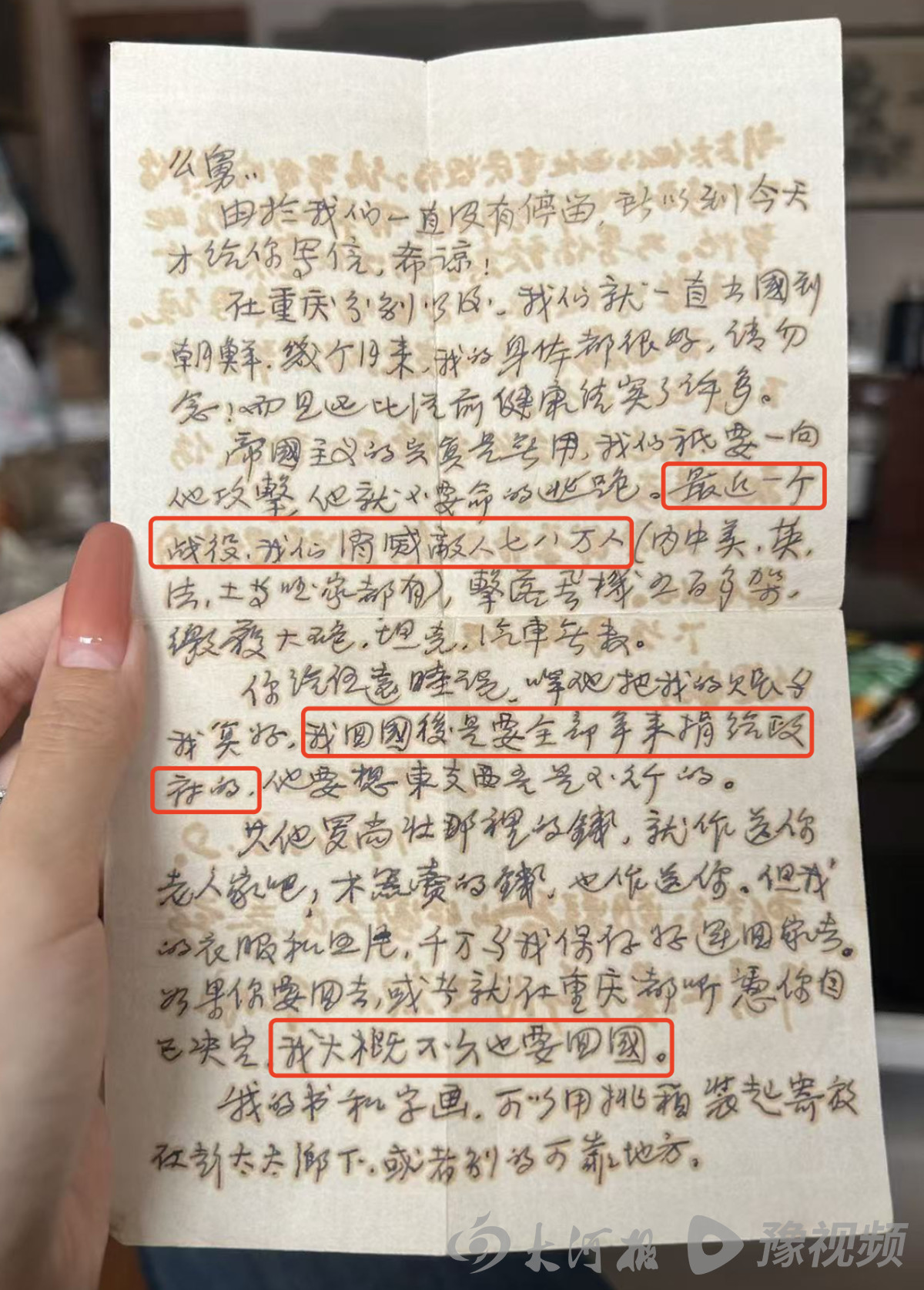

梁文中写给幺舅的书信

跃然纸上的历史触动

“最近一个战役,我们消灭敌人七八万人,击落飞机500多架,缴获大炮、坦克、汽车无数。”

这是1951年6月8日,梁文中写给重庆幺舅的一封家书,字里行间透露出的那种胜利的豪迈,让玲玲深受震撼。

此时,梁文中入朝作战已半年了,五次战役已经结束,信中那句“我大概不久也要回国”,流露出对战争结束的乐观期待,也藏着对平安归国的深切渴望。然而,他并未料到,自己还要在异国他乡的土地上坚守两年多。

“我之前不太理解,我们当时一穷二白,怎么就能打赢装备精良的美军?看了这些,我才真切感受到,是凭借惊人的意志和战略战术创造了这场奇迹。”玲玲告诉大河报《看见》记者。

家书的第二段,梁文中嘱托幺舅把他在重庆老家的财产(包括他之前做生意时的公司股票)盘点一下,待他回国后作捐献。

为何做出这样的决定?玲玲沉思后说,姥爷出身贫农,目睹过旧中国的积贫积弱。加入解放军后,他对集体和信仰无比信任和虔诚。“他那代人的集体主义意识非常强,这种信仰的力量,是我们这代人难以完全体会的。”

遗憾的是,战后梁文中辗转外地,至1960年左右才回到四川老家邛崃,这笔捐赠的后续已无从考证。而与幺舅的联络、家产的具体去向,都随时间湮没在历史中,成为一段永远的留白。

老年时期的梁文中

遗嘱与外孙女的心愿

1953年年底,梁文中踏上归途。四年后,他被分配至辽宁锦州市高山子新生农场就业,在财务科做统计工作,1969年底调去马三家教养院中队做统计工作,1979年调去机械化养猪场做成本会计,一干就是34年,原本60岁退休,被单位返聘至71岁。即便离开了战场,他依然保持着建设者的本色——在农业生产中,他潜心研制出播种机与追肥机,用实际行动回应了自己在日记中写下的心得——“一些革命同志认为翻身解放了就该享受了”这种错误认知。

这一份坚韧与自律,也深深烙印在他对子女的教育中。在家中,他设立了一条“家法”——一根手指粗细的槐树条。孩子犯错要打手心,要说出犯错的原因,且不能哭、不能缩手。严厉之外,是他对教育的极度重视。即便在最清贫的时候,他也给孩子买成套的参考书和收音机学英语。“后来我的妈妈、舅舅和大姨都考上了大学或通过自学考试取得了本科文凭,并都光荣地加入了中国共产党。”玲玲说。

1996年4月11日,梁文中走完了76年的人生。

玲玲感觉遗憾的是,姥爷那套承载着烽火记忆的抗美援朝军服,没能保存下来。唯一留下的军帽,也曾被舅舅戴在头上,然而,这顶帽子也最终未能抵挡住时间的侵蚀。

“我舅舅曾回忆说,他仅仅戴了一天,帽子便破了一个大窟窿。姥爷看到后非常生气,而后才发现帽子其实已变得极其脆弱,一碰一个窟窿,最终无法挽回地烂掉了。”

在他72岁时写下的遗言中,要求丧事从简,骨灰撒到长城:“因为长城象征祖国巨龙,我是一名革命战士,死了也要守卫祖国巨龙。”同时,他希望子女孝敬母亲,堂堂正正做人,清清白白做事,为振兴中华做出贡献。

如今,玲玲和家人正将这些字迹模糊的日记和信件,一字一句地整理成电子版。临近10月25日——中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日,这份整理工作更显出一层特殊的意义。“等全部整理好,我们希望装订成册,也考虑在自媒体上分享。”

“当我跟朋友们讲起姥爷的故事,大家都很感兴趣。”玲玲说,“因为这是课本和电影之外,一个真实、鲜活、可触摸的历史。看自己亲人的记录,比看任何教材都更能共情。”

互动话题:晒晒我家的“红色宝贝”

许多中国家庭,都可能珍藏着一件承载记忆的“红色宝贝”。它或许是一枚斑驳的勋章,一封泛黄的家书,一本写满心事的日记,或是一张定格历史瞬间的老照片。

这些物件背后,藏着祖辈的青春、信仰与奉献。正如玲玲透过姥爷的日记,触摸到那段烽火岁月,正值中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日,你是否也珍藏着这样的家族记忆?欢迎参与互动,在微博、抖音等平台带话题#晒晒我家的红色宝贝#,晒出你家的老物件,讲述它背后的故事。