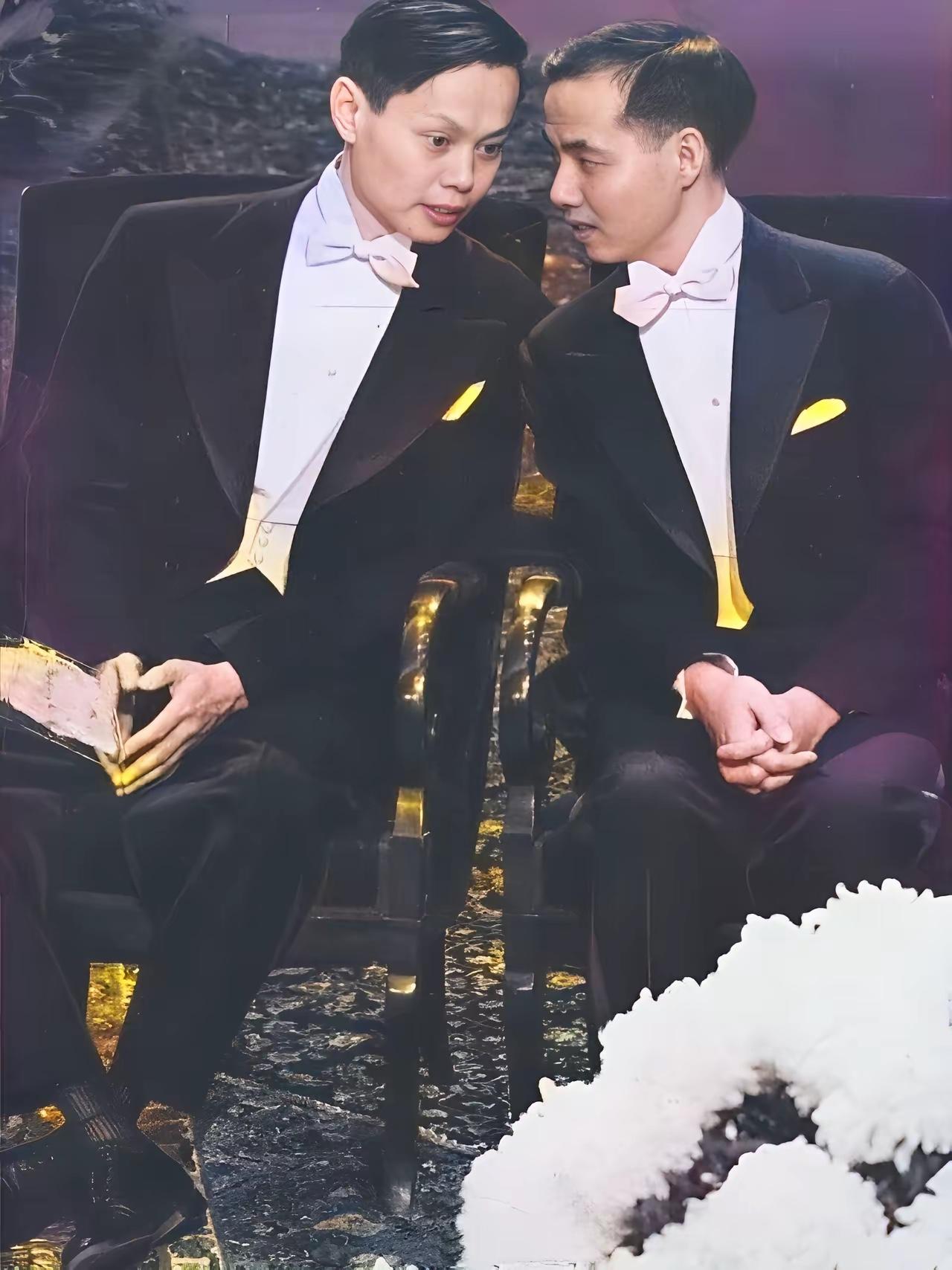

这是杨振宁与李政道在诺贝尔奖颁奖典礼现场。这一年,杨振宁35岁,李政道只有31岁。不论在日常生活中,还是在学术研究中,杨振宁都像大哥一样关照李政道。两人精诚合作也使得两人登上了人生的最巅峰。这其中,杨振宁离不开李政道,李政道更离不开杨振宁。 这份“离不开”,早在昆明西南联大时就埋下了伏笔。那时杨振宁已崭露头角,李政道还是个崭露头角的青年学子,师从同一位导师吴大猷。多年后重逢芝加哥大学,杨振宁一眼看出李政道在物理上的过人天赋,主动拉他进入自己深耕的粒子物理领域。李政道后来回忆,那些日子两人常在办公室泡到深夜,黑板上写满公式,争论声大到隔壁都能听见,“杨极端聪明,在数学物理上的天赋,帮我捅破了好多思维的窗户纸”。 1951年两人正式合作,第一篇论文就引起了爱因斯坦的注意——这位科学巨匠主动提出要和他们谈话,这份殊荣让年轻的李政道激动到差点带书求签名,却又紧张得最终没敢拿出。那时的合作多纯粹啊,杨振宁执笔写稿,李政道主攻推导,两篇统计力学论文的署名甚至特意换了顺序,杨振宁说“尊重年长者”,李政道则用文献证明“贡献才是核心”,争执归争执,笔尖落在纸上全是对科学的敬畏。 真正让他们封神的“宇称不守恒”理论,更是合作的巅峰之作。当时物理学界奉“宇称守恒”为铁律,认为物理世界的左右必然对称,就像镜子里的动作与现实别无二致。是李政道先注意到弱相互作用中的理论矛盾,杨振宁立刻放下手头研究加入讨论,两人熬了无数个夜晚,翻遍过往实验数据,终于大胆提出:弱力作用下,宇称可能并不守恒。 没人信他们的“疯话”,连实验物理学家都纷纷拒绝验证。还是杨振宁想起了吴健雄,力邀这位“中国的居里夫人”出手。吴健雄在接近绝对零度的实验室里摆弄钴60,终于测出电子喷射的不对称性——这记实锤,直接砸开了现代物理学的新大门。1957年诺奖到手时,整个华人世界都为之沸腾,杨振宁说这“改变了中国人不如人的心理”,这话里藏着两人并肩作战的底气。 可谁能想到,巅峰之后竟是裂痕。早在1951年,两篇论文的署名次序就埋下嫌隙:李政道说第一篇核心定理是自己证明,却因杨振宁“年长几岁”的要求让了署名;杨振宁则称论文由自己领衔执笔,排序本就该由他定。1962年一篇科普文章的署名争议,终于让矛盾彻底爆发——杨振宁要求文章中所有“李和杨”都改成“杨和李”,连两位夫人的名字排序都要按年龄论,李政道怒称“太无聊了”,提出终止合作。 那场决裂连周总理都曾出面劝说,希望两人重归于好,可终究没能挽回。曾经并肩在普林斯顿草坪散步的身影,变成了此后六十多年的形同陌路。杨振宁后来用苏东坡诗句“与君世世为兄弟”缅怀这段情谊,李政道则在论文选集里承认“合作成果远胜各自为战”,遗憾藏在字里行间。 其实细想,他们的分道扬镳更像一面镜子。学术合作里,既需要杨振宁般的引领与包容,也少不了李政道式的锐利与坚持,可人性中的自尊与执念,往往会在名利巅峰处滋生裂痕。但即便如此,没人能否认他们共同击碎传统认知的勇气,更不能抹去那篇论文带给物理学的革命。 科学史上的巅峰时刻,从来不是一人独奏的凯歌,却也难逃人性的复杂注脚。他们的“离不开”是真的,后来的“走散了”也是真的,而这份真实,恰恰让那段科学传奇更添了几分沉重的温度。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。