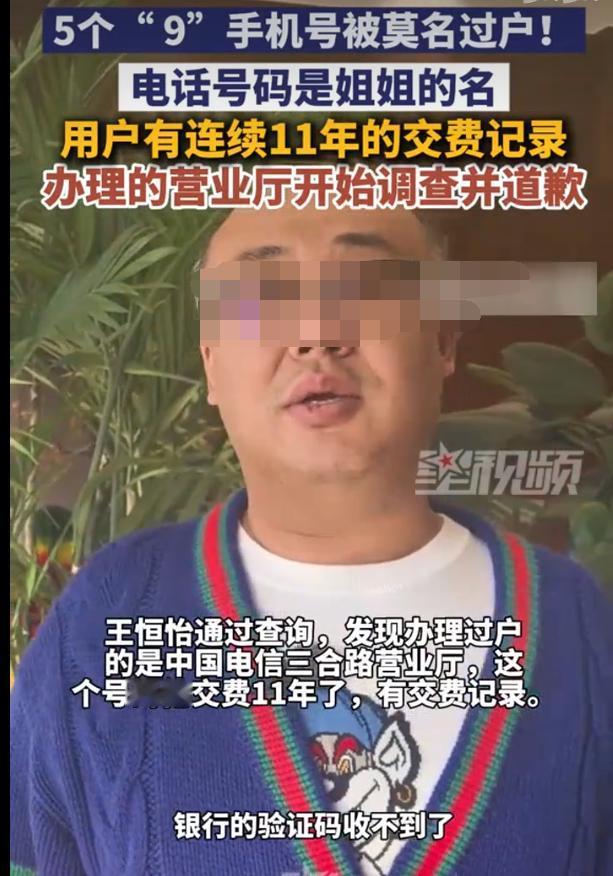

黑龙江哈尔滨,男子看着手机卡吃不下睡不下,10多年花50多万买下尾号99999的 “九五之尊” 手机号,本以为是能传家的宝贝,可突然收不到验证码、打不出电话,急奔营业厅查询,结果让他惊掉下巴,这号竟被莫名过户到陌生女子名下,这从天而降的变故,让他懵了,一看事大了,分公司出面…… 当一个价值堪比小城市一套房的手机号,说没就没的时候,我们丢掉的到底是什么?于哈尔滨从事建材生意的王恒怡老板,或许最具发言权。他在这一领域的经历与见闻,能为相关话题提供极具价值的见解。他那个尾号五个“9”的号码用了十一年,正跟客户聊着一笔百万元大单,手机突然就成了块砖头,这一下,砸开的可不止是生意,更是我们数字生活的一道巨大裂痕。 王老板的遭遇,就像有人突然拔掉了他数字世界的总电源。那个当初花五十万买来的号码,不只是个联系方式,更是他的商业名片。一瞬间,微信被强制下线,三张银行卡的业务动弹不得,整个生意都停摆了。这还不是最糟的,在他失联的三天里,两个老客户以为他出了什么事,直接跑去了竞争对手那里。信任这东西,碎了就不好拼了。 而这场风波的另一头,一位女士也成了受害者。她年初花了三十多万,通过所谓的“中间商”,拿着盖了章的“正规手续”,买下了这个号码。一个号码,两个“主人”,中间几十万的资金凭空蒸发,留下一地鸡毛,谁都笑不出来。这起事件仿若多米诺骨牌般,一旦开启倾倒之势,便如潮水般不可阻挡,瞬间倒下一大片,引发连锁反应,其影响迅速扩散开来。 按理说,这种事根本就不该发生。运营商对这种吉祥号码的过户,规定得明明白白:新老号主必须本人拿着身份证到场,还得查验过去半年的通话缴费记录,最后要报到市公司审批。这套流程,听起来跟银行金库的大门一样结实。 可现实呢?在大兴安岭,孙先生那个尾号“999”的号码,早在2012年就被人过户了,依据的业务单上,签名是假的,连他名字里的“耀”字都被写成了“跃”,就这样居然一路绿灯办完了。而在山东临沂,肖先生三十万买的号,三个月就易主,运营商一句“骗子用了假身份证”,就把锅甩得干干净净。这些所谓的“马其诺防线”,在实际操作中一捅就破。 说到底,所有乱象都指向一个根本矛盾:市场上,一个“靓号”是真金白银的私有财产;但在法律上,它却只是你租来的公共资源。王老板把它当“传家宝”,陕西那边有人15万买入30万卖出,这都是在拿它当资产炒作。可法律清清楚楚告诉你,号码属于国家,你只有使用权。 这般悬殊的认知鸿沟,恰似无形之手,将每一个投入资金之人皆置于半空,使其内心如无根之萍,惶惶难安。你用买房的逻辑,投入巨额资金,最后发现自己只签了一份随时可能出问题的租房合同,得不到物权法级别的保护。一旦出事,维权之路自然是难上加难。 所以,王老板的故事不只是他一个人的倒霉,它是我们这个数字时代的一记警钟。它提醒我们,在虚拟资产越来越重要的今天,我们的法律、市场规则和监管执行,还有太多的空子要补。普通人能做的,也就是留好缴费单,常看看自己号码的户主是不是自己。但真正的问题还得抛给运营商和监管部门:这道系统裂痕到底该怎么补,才能让我们的数字“资产”不再轻易“蒸发”?