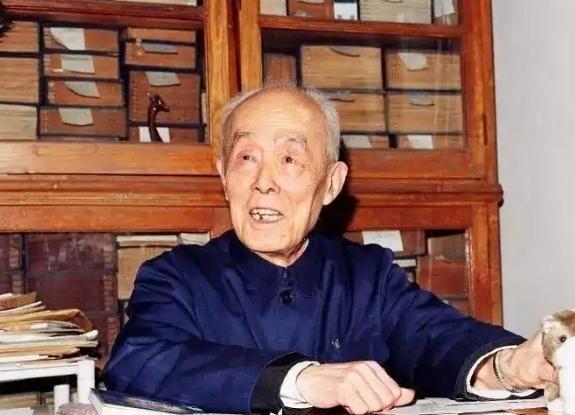

曾任北大副校长的季羡林曾说:“大多数人来到这个世界上就是凑数的,为了一口吃的,天天奔波操劳,绞尽脑汁各种算计,无非就是换一个大点的饭碗,其实和飞禽走兽没啥区别,如果说贡献的话,也就是传宗接代,让世界多一些凑数的。” “大多数人来到这个世界上就是凑数的,为了一口吃的,天天奔波操劳,绞尽脑汁各种算计,无非就是换一个大点的饭碗,其实和飞禽走兽没啥区别,如果说贡献的话,也就是传宗接代,让世界多一些凑数的。”这句名言出自季羡林晚年散文集《心安即是归处》,写于九十岁后。 这书收录他1933到2006年的60多篇散文,谈处世、生命、读书和孤独。书里他直白指出,多数人活得像凑数,为温饱劳碌,算计换大饭碗,和动物差不多,贡献顶多传宗接代。这话是他观察世事后的结论 季羡林经历穷苦留学和学术苦行,看透人生本质。他觉得生命无固定意义,价值靠自己定义,别沉迷得失,要尽人事听天命。 这话戳中打工人痛点。季羡林说这话时,已是高龄,回顾一生苦乐。他强调心安是归处,别把意义想得太玄,活得糊涂点不丢人。 书里他谈毁誉,说好誉恶毁是常情,但要摆正心态;谈人生价值,认为不圆满才是常态,不如意事常八九。还讲孤独,老人常感空虚,名气大也挡不住。读者从中学到,努力后别执着输赢,意义藏在热粥和亲情里。 季羡林写波澜平复,劝人接受凑数现实,但凑得踏实心甘。他用猫的故事诠释生离死别,爱惜动物,透出温柔一面。书谈死亡,说时间无情,让人照见真相;谈真实,主张对善良人好,别自欺欺人。 季羡林的婚姻和家庭是另一面。他妻子彭德华是山东发小,文化不高但贤良,操持家务支持他学问,两人相守一生。 独子季承生于1940年代,留学日本学化工。1994年彭德华病逝,丧葬费4万,季羡林要季承分担,季承拒付,两人争执激烈,导致1995年起断绝关系13年。 季羡林晚年常感孤独,写散文叹人老名大仍面对空房间。2008年季承探望,化解部分积怨,但遗产问题闹大。季羡林2001年签协议捐文物给北大,2008年手书说非捐赠,委托季承处理。 遗产纠纷持续到季羡林逝世后。2009年7月11日,他在北京医院因心脏病去世,享年98岁。骨灰安放山东故里。季承2012年起诉北大要回577件文物字画,说是父亲遗产。 一审2016年败诉,二审2017年3月北京市高院驳回上诉,遗产归北大。 季承出书《我和父亲季羡林》,谈决裂原因,称父亲刻薄,替母亲不值。书里提季羡林控制欲强,家庭关系倔强。秘书李玉洁也卷入,季承指她干涉遗产,两人对簿公堂。媒体曝光这些,让大师形象添争议。 季羡林身后事反映普通家庭难题。他被封国宝泰斗,但琐碎现实不因虚名解决。遗产包括字画书籍手稿,价值高,捐北大本意保存文化遗产,却引纠纷。季承坚持父亲遗愿,北大称协议有效。法院判北大胜诉,强调捐赠合法。 季羡林一生不圆满,学术辉煌却家庭裂痕,印证他书里观点:人生无价值无意义,别把意义看得太高。普通人落空几次不算失败,每人有权感受温热与不甘。