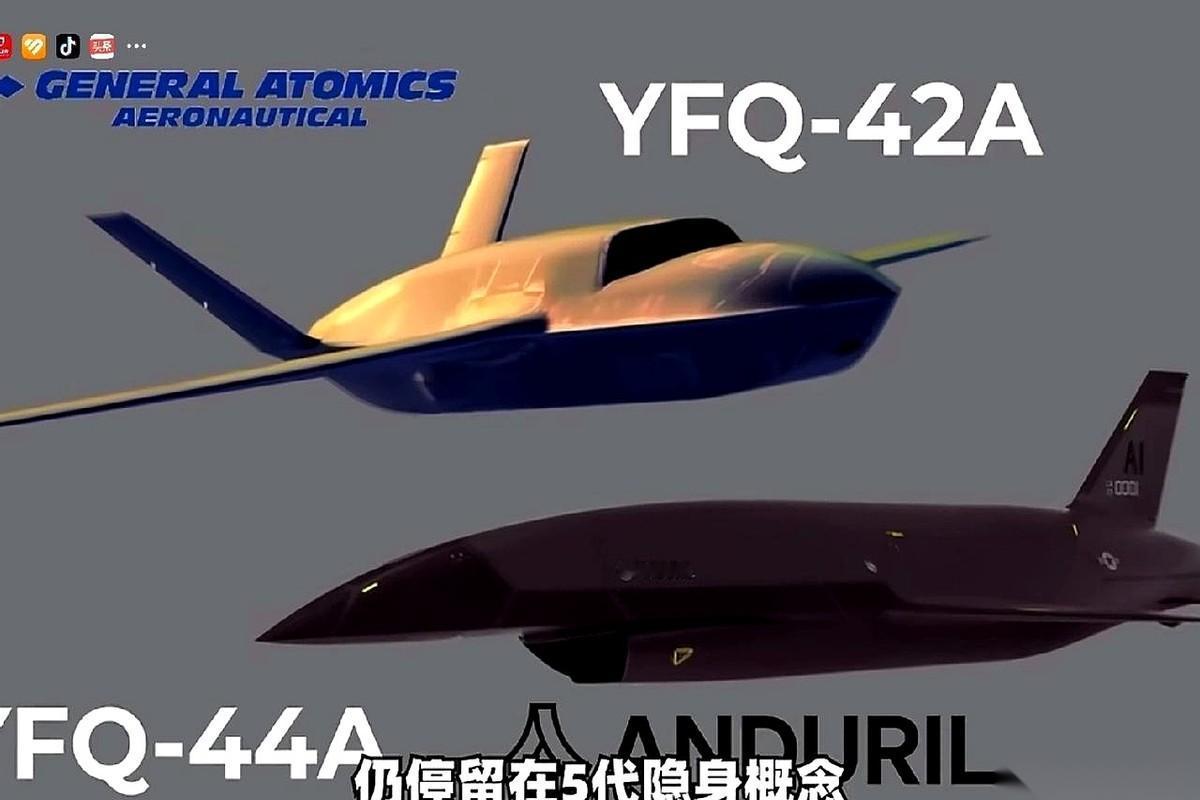

美国罕见认输,YF-23隐身战机总设计师达罗尔德・卡明斯公开承认,中国在六代机领域,尤其是隐身设计和人工智能驱动的空战决策领域,已经超越了美国。因为他们的歼-36和歼-50飞机,尾翼完全被移除,取而代之的是推力矢量!相比之下,美国六代机项目F-47,仍保留鸭翼翼面,在隐身性能方面已经被中国六代机超越。 未来空战的图景,并非由一场简单的技术赛跑勾勒,而是由相互竞争的设计哲学所深度塑造。在这一背景下,美国YF-23战机的设计师达罗尔德・卡明斯成了一个独特的符号。他那款数十年前因设计过于超前而落选的作品,如同历史的回响,为审视当下全球最激进的航空探索提供了独特的视角。他的经历本身就标示了通往未来之路的风险与远见。 超越“谁领先”的喧嚣,一场围绕第六代战机核心概念的深刻辩论正在展开,其焦点在于三个维度:气动外形的革命、作战智能的进化,以及背后支撑这一切的工业体系。 第六代战机设计哲学的第一个分水岭,集中体现在对传统飞机控制翼面的取舍上。这不仅是技术路线的选择,更是一场对风险、隐身与机动性平衡的豪赌。“超级隐身”被普遍视为新一代战机的首要入场券,而如何实现极致的雷达截面最小化,正引导着设计师们走向愈发大胆的领域。 一种被热议的激进思路是彻底放弃垂直尾翼,打造“无尾”布局。有观点认为,中国正在不止一个项目上探索这种可能性,期望通过先进的推力矢量发动机技术来弥补传统舵面取消后损失的操控性。这种选择代表了对极致隐身性能毫不妥协的追求。 相比之下,流传中的美国下一代方案则被描述为仍保留了鸭翼等结构,这被外界解读为一种更为稳妥的策略,试图在隐身与成熟的气动控制技术之间寻找平衡点。这两种路径的分歧,让人不禁回想起YF-23的命运,那款同样充满未来感的设计,最终恰恰是因为过于超前而未被采纳。 如果说气动外形是战机的“骨骼”,那么其内在的智能系统则是真正的“大脑”与“神经”。第六代战机的革命性,更多体现在它已不再是一个孤立的作战平台,而是作为一个智能网络的核心节点存在。未来空战的主角,或许不再是缠斗中的飞行员,而是由人工智能驱动的“作战云”。 在这一变革中,与无人机的协同作战能力及海量数据的实时处理能力,构成了战力的两大支柱。空战决策正不可逆转地向人工智能辅助演变,这对平台的计算能力提出了前所未有的要求。外界观察到,中国已在进行有人机与无人僚机的协同演练,其公开展示的无人机也被认为具备了一定的自主决策能力。 这标志着从“遥控”到“自主”的关键一步。与此同时,美国的“忠诚僚机”项目也在同步推进。这场关乎“智能”的竞赛,核心在于谁能率先将强大的数据处理能力、AI算法与无人机集群有效融合,从而将飞行员从繁琐的驾驶任务中解放出来,使其成为真正的空中战役指挥官。 先进战机的研发进度,是国家综合科技实力和工业组织能力的直观体现。舆论场上,关于中美两国新一代战机原型机的制造、试飞进度的各种传闻,共同构建了一种“时间差”的叙事。这种叙事的出现本身,就标志着全球航空技术格局的深刻变化,一个从单向技术追随,到多极平行探索的时代正在到来。 这种转变的背后,是国家创新体系与全产业链自主能力的支撑。任何一项尖端技术的突破,都离不开无数科研人员夜以继日的奋斗。因此,第六代战机的竞争,已远非单一武器平台的性能比拼,而是整个研发、制造与创新体系的整体对抗。 最终能够占据优势的,将是那个不仅能设计出蓝图,更能高效、可靠地将蓝图变为现实,并快速迭代升级的工业强国。围绕第六代战机的全球博弈是一场多维度、非线性的革命。它关乎设计的胆识、智能的深度和体系的韧性。当年YF-23设计师对未来的大胆构想,正在当下的竞争中以不同形式得到回应。未来的天空,将由那些不仅能制造最先进飞行器,更能率先定义并掌握全新空战规则的力量来主宰。