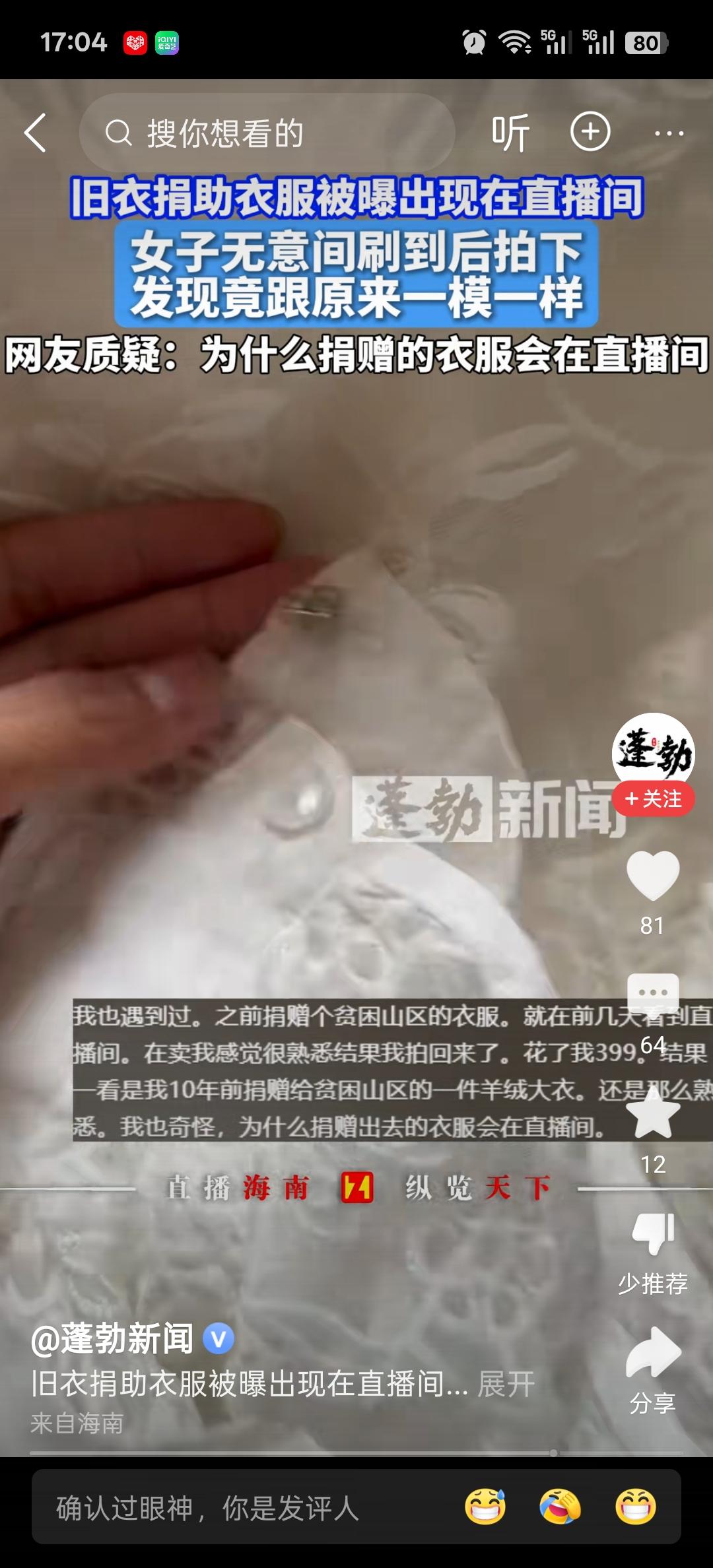

某女子在直播间刷到一件羊绒大衣竟然是自己十年前捐到贫困山区的! 为了确信自己没弄错,她又花了399块买了回来,确认后,确实没看错,因为有一个扣子是她自己补上去的,和其它扣子不一样! 王女士(化名)十年前搬家时,她把几件八成新的冬装打包,投进了小区门口标着 “捐往贫困山区” 的蓝色回收箱。其中那件米白色羊绒大衣是她当年结婚三周年的纪念礼物,左胸位置的扣子掉了,她特意从针线盒里找了颗略大的珍珠扣补上,和其他四颗牛角扣明显不同,这个细节她记了好多年。 上周三晚上,她躺在床上刷服装直播,主播正拿着一件羊绒大衣吆喝 “品牌尾货孤品,399 元检漏”。镜头扫过衣襟时,王女士的手指突然顿住, 那件衣服的版型、袖口的刺绣,还有左胸那颗格格不入的珍珠扣,和她当年捐的那件一模一样。她反复倒回回放,越看越确定,连夜翻出老照片,2014 年冬天穿这件大衣拍的全家福里,那颗特殊的扣子清晰可见。 为了验证猜想,她第二天一早就下单了。三天后快递送到,拆开包装时,熟悉的羊毛触感扑面而来。她翻到衣领内侧,十年前不小心蹭到的红酒渍还留着淡淡的印记,左胸的珍珠扣果然是自己当年缝的,线脚歪歪扭扭的痕迹都没变。 这件大衣的 “旅程”,其实藏着旧衣回收行业的隐秘操作。像王女士小区那种无主回收箱,很多是不法商家私自投放的,表面印着 “公益捐赠” 字样,实际背后连着利益链条。 这些机构把回收的衣物拉到分拣厂,工人会像筛金子一样挑拣,款式新、材质好的被单独挑出,破旧的要么丢进废料堆,要么送去做 “黑心棉”。王女士的羊绒大衣因为材质好、磨损少,显然被归为了 “可翻新售卖” 的类别。 这类 “精品旧衣” 会经过简单处理:用工业洗涤剂快速浸泡去味,有瑕疵的地方简单缝补,再熨烫平整,就摇身变成 “尾货孤品”。 现在很多二手服装直播都这么操作,尤其在晚间黄金时段开播,主打 “性价比” 吸引 35 到 45 岁的消费者,辽宁等地甚至有商家开起万元学费的培训班,专门教如何把旧衣包装成 “精品” 卖高价。王女士遇到的直播间,很可能就是这条链条上的一环。 王女士不是第一个遇到这种事的人。有网友曾晒出自己捐的羽绒服,在二手平台被标成 “外贸原单”;还有人发现捐赠的儿童外套,口袋里的姓名贴没被撕掉就挂在了直播间。 这些案例都指向同一个问题:大量打着公益旗号的回收箱,成了不法商家的 “货源地”。正规的旧衣捐赠本该有严格流程,衣物要经过清洗消毒,再送到贫困地区,而这些黑色链条直接跳过了所有公益环节,把善意变成了牟利工具。 更让人担心的是健康隐患。这些翻新旧衣大多没经过专业消毒,可能藏着大肠杆菌、霉菌等病菌,有人买到的衣服洗后仍有异味,甚至在缝隙里发现毛发和碎屑。 一件羊绒大衣,从充满善意的捐赠箱,辗转到直播间的货架,最后回到原主人手中。这看似离奇的循环,揭开的却是旧衣回收行业的乱象。那些被辜负的善意,那些潜藏风险的 “翻新衣”,正在悄悄消耗着人们对公益的信任。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~