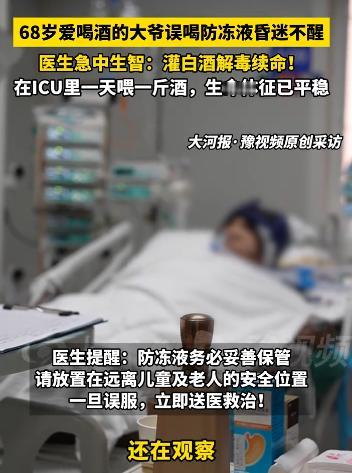

”河南郑州,一老人收破烂时,捡了2瓶没有包装的液体,打开后还能闻到酒味,老人以为是白酒,就喝了半斤多,结果人很快晕了过去!送往医院后,医生发现那是酒精型的防冻液,由于国内没有特效药,只能通过注射白酒解毒。 这酒闻着挺冲,说不定是好酒,河南郑州68岁的张大爷捏着手里的玻璃瓶,一股熟悉的酒精味钻进鼻子。 收废品的他以为自己捡了便宜,于是便美滋滋的将酒拿了回去。 他掺着自酿的枇杷酒喝了半斤,没过两小时就栽倒在地,任凭家人怎么喊都没反应。 送进医院时,张大爷的嘴唇已经发紫,手脚冰凉。 医生撬开他攥紧的瓶子,刺鼻的气味让经验丰富的急诊科医生心头一紧。 这根本不是白酒,而是含高浓度甲醇和乙二醇的汽车防冻液。 抢救室里,护士忙着插鼻饲管,每天往里面泵入一斤50度的白酒,同时连接血液净化设备,用白酒‘抢’代谢酶,才能延缓毒素扩散。 主治医生的话,让家属惊出一身冷汗。 这些看似普通的透明液体,藏着致命的“伪装术”。 杨志前解释,乙二醇本身没什么味道,但代谢后会变成剧毒的草酸,成人喝50毫升就可能丧命。 更让人防不胜防的是,市场抽样调查显示,约15%的防冻液没加染色剂和苦味剂,透明的样子、淡淡的酒精味,很容易被当成白酒或饮料。 张大爷喝的那款,就是没加苦味剂的老式产品,鱼塘老板从修车店拿回来装在酒瓶里,压根没多想。 误饮后的黄金抢救时间往往被耽误,根源藏在认知误区里。 杨志前强调,很多人不知道,误饮后喂牛奶、催吐都是错的,这些操作会加重脏器负担。 正确的做法是立刻带装液体的容器去医院,容器上的残留物能帮医生快速判断毒物种类。 悲剧的发生,从来不只是“不小心”那么简单。 修车店、洗车店随手把废防冻液倒进下水道,或者装在饮料瓶里丢在路边,成了最大的隐患源头。 有网友就吐槽,楼下修车铺经常把这种瓶子扔在废品堆,老人捡回去太危险了。 而厂家为省成本不加苦味剂、警示字印得比蚂蚁还小,更让危险多了几分。 张大爷虽然保住了命,但医生说他以后可能会失明,肾脏也需要长期透析。 病房外,家属翻着手机里网友的评论红了眼,别骂老人贪小便宜,他们只是过日子仔细。 这种共情戳中了很多人,收废品的老人、节俭的长辈,他们对“有用的东西”的珍视,不该变成危险的导火索。 防范这类悲剧,其实有很多简单的办法。 家里的化学品别用饮料瓶分装,最好放进带锁的工具箱;收废品时遇到不明液体,哪怕闻着像酒也别碰。 修车店的废防冻液要送到有资质的回收点,不能随便丢弃。 而更关键的是,社区得常给老人孩子讲安全课,把“不明液体不碰、误饮带瓶送医”的常识刻进心里。 守护老人和孩子的安全,从来不是某个人的事。 厂家多道良心工序,商家守好处理规范,社区做好宣传提醒,每个人多份警惕心,那些藏在日常里的隐形炸弹,才能真正被拆除。 毕竟,比起“捡便宜”的欢喜,平平安安才是最珍贵的东西。 信息来源:大河报2025-10-18发布视频