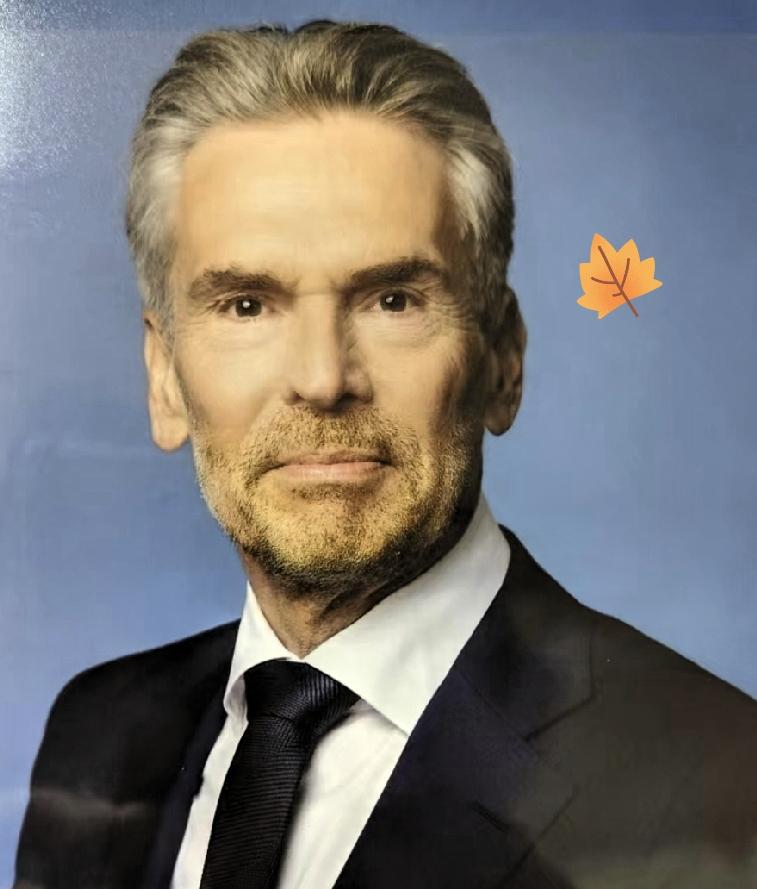

对于荷兰,中国的态度只有一个:不接受豁免,不开启谈判,直至将其彻底打服,北京需要一个“典型案例”,来向全世界宣告一条新铁律:在美国对华的科技战中,没有“中立”,只有“帮凶”,而所有“帮凶”,都将付出比美国更惨痛的代价。 荷兰人向来擅长在夹缝中求生存,17世纪,他们是叱咤风云的"海上马车夫",二战后,他们又凭借开放贸易创造了经济奇迹。 但这次的情况完全不同,光刻机这个看似专业的领域,却让荷兰陷入两难:作为主权国家,他们理应自主决定贸易政策,可当贸易牵涉到中美两个巨人时,这种自主权变得如此脆弱。 去年,荷兰政府在美国施压下宣布对部分高端光刻机实施出口管制,但仔细观察就会发现,这个决定充满纠结:管制范围比预期小,生效时间比预期晚,豁免条款比预期多,这些细节暴露了荷兰的真实想法,既不能得罪美国,又舍不得中国市场。 中国对荷兰的强硬态度,其实是在下一盘更大的棋,当美国拉拢日本、荷兰组建"芯片同盟"时,中国需要打破这个包围圈。 选择荷兰作为突破口,是经过深思熟虑的:荷兰经济高度依赖全球化,承受制裁的能力有限,阿斯麦虽然技术领先,但中国市场贡献了它15%以上的营收,最重要的是,如果能撬动荷兰,对其他观望国家将是个强烈信号。 在阿斯麦的工厂里,一台光刻机需要10万个零部件,来自全球5000家供应商。 这个事实告诉我们:在当今世界,没有任何国家能完全脱离全球供应链,正如阿斯麦CEO温宁克多次提醒的:失去中国市场,只会加速中国自主产业链的成熟,最终损害我们自己的优势。 荷兰试图在美中之间寻找平衡点,但这种走钢丝的游戏越来越难玩,今年初,中国在稀土等领域的反制措施让荷兰企业首次尝到"选边站"的滋味。 数据显示,荷兰对华出口显著下滑,而同期德国同类产品对华出口却在增长,这个对比再清楚不过地展示了中国的策略:谁配合美国制裁,谁就要付出更大代价。 这场博弈揭示了一个残酷现实:在科技竞争白热化的今天,"科技无国界"的美好愿景正在破灭,当技术问题上升为国家安全问题,传统的商业逻辑就要让位于地缘政治。 中国对荷兰的持续施压,实际上是在重新定义21世纪的游戏规则:涉及核心技术的合作,永远不可能是单纯的商业行为。 对那些还想在中美之间左右逢源的国家来说,荷兰的遭遇是个警示,在人工智能、生物科技等未来领域,"中立"的空间会越来越小,这不是简单的选边站队,而是每个国家都必须面对的战略考题。 说实话,看着中荷之间的这场博弈,我觉得我们需要跳出"谁输谁赢"的旧思维,把荷兰定性为"帮凶"虽然解气,但可能不是最明智的选择。 得承认现在的技术封锁,说到底是谁都信不过谁,当科技进步变成武器,我们应对气候变化、公共卫生这些共同挑战的能力就会受损。 中国作为崛起中的科技大国,除了展示"肌肉",或许还应该思考如何建立新的合作机制,比如在光刻机领域,与其指望完全"打服"荷兰,不如联合其他欧洲国家,瓦解美国组建的小圈子。 我们要算清楚"科技自立"这笔账,阿斯麦的成功离不开德国的光学技术、美国的芯片、瑞典的精密机械,中国如果要完全靠自己突破,投入将是天文数字。 更聪明的做法,或许是在某些关键环节率先突破,然后带着这些筹码回到谈判桌。 最重要的是,世界需要新的科技合作规则,现在的体系下,谁技术领先谁就能"卡别人脖子",这注定是场零和游戏。 如果中国能提出一个兼顾安全与共享的新方案,比如在确保安全的前提下,建立关键技术共享机制,这比单纯的反制更有建设性。 荷兰的困境也是许多中等国家的共同难题,他们既想保持独立,又难以完全自主。 中国如果能在维护自身利益的同时,为这些国家提供更有吸引力的合作选择,会比任何"杀鸡儆猴"都更得人心,毕竟,历史告诉我们:最牢固的合作关系,不是靠威慑建立的,而是靠共同利益凝聚的。 在这场关乎未来的科技竞赛中,真正的赢家不是让对手屈服,而是能为世界指明新方向,这或许是中国从"追赶者"转变为"引领者"必须通过的考验。