凌晨三点,急救车的鸣笛声划破夜空。一位56岁的男性患者被紧急推进急诊室——他右侧肢体突然瘫痪,呕吐不止,瞳孔已出现不对称扩大。CT影像显示,左侧基底节区脑出血量超过60毫升,脑组织明显受压。此时,距离发病已过去45分钟,而每一分钟的流逝,都意味着神经细胞以每秒数百万的速度不可逆死亡。

一、生死时速:黄金四小时的神经保卫战

脑出血的致命性在于其“双重打击”:血肿本身压迫脑组织,同时血液分解产物引发剧烈炎症反应。医学研究证实,发病后4小时内是清除血肿、挽救功能的黄金窗口期。超过这个时间,即使保住生命,患者也可能遗留严重残疾。

2023年《新英格兰医学杂志》发表的研究显示:在发病3小时内接受微创手术的脑出血患者,3个月后生活自理率比保守治疗组提高41%。但现实数据触目惊心——我国基层医院脑出血手术平均延迟达6.2小时,许多患者因此错过最佳治疗时机。

二、识别信号:五类症状需立即就医

脑出血的预警信号常被误认为“小毛病”,但以下表现必须警惕:

1.突发剧烈头痛:90%患者描述为“一生中最痛的头痛”,常伴恶心呕吐

2.肢体失控:单侧手脚无力、行走不稳,或突然拿不稳物品

3.语言障碍:说话含糊不清,或理解他人话语困难

4.视觉异常:双眼同向凝视、视野缺损

5.意识改变:从嗜睡到昏迷,可能伴随癫痫发作

特别要注意的是,高血压患者若出现情绪激动后头痛,或晨起时突发眩晕,需立即测量血压并就医。曾有位42岁程序员,因熬夜加班后头痛自行服用止痛药,结果3小时后昏迷,CT显示脑干出血量达8毫升,最终未能抢救成功。

三、急救现场:你能做的关键三步

当发现疑似脑出血患者时,普通人的急救措施可能决定生死:

第一步:保持呼吸道通畅

将患者平移至硬板床,头部偏向一侧防止呕吐物窒息。切勿喂食喂水,避免呛咳加重脑缺氧。

第二步:精准记录时间轴

用手机拍摄患者症状视频,记录首次出现异常的具体时间。这个信息对医生判断病情进展至关重要。

第三步:选择正确转运方式

优先呼叫120,避免自行驾车。急救人员能在途中进行生命体征监测、建立静脉通道,甚至实施院前溶栓(符合条件时)。曾有家属因急于送医而自行开车,途中患者呕吐导致窒息,酿成悲剧。

四、手术抉择:微创还是开颅?

当患者被推进手术室,家属常面临艰难选择:微创穿刺还是开颅血肿清除?

微创手术:通过3毫米孔道置入引流管,适合深部血肿(如脑干、基底节区)。优势是创伤小、恢复快,但可能存在血肿残留。

开颅手术:直接暴露血肿进行清除,适用于表浅或大量出血。但手术创伤大,术后并发症风险较高。

2024年中华神经外科杂志指南明确:对于幕上出血量>30毫升、且发病<6小时的患者,应优先考虑微创手术。但具体方案需结合患者年龄、基础疾病、出血部位综合判断。

五、术后康复:从ICU到生活的跨越

手术成功只是第一步,后续康复同样关键。神经可塑性研究表明,发病后6个月是功能恢复黄金期:

-高压氧治疗:提高血氧含量,促进受损神经修复

-经颅磁刺激:调节脑电活动,改善运动功能

-镜像疗法:通过视觉反馈激活患侧大脑

-水疗训练:在减重状态下恢复步行能力

北京某三甲医院的数据显示,系统康复治疗可使脑出血患者日常生活能力评分提高32%。但现实中,超过60%的患者因经济或认知原因放弃康复,导致功能恢复受限。

六、预防之道:控制血压就是保护生命线

80%的脑出血与高血压密切相关。管理血压需做到:

1.精准测量:晨起、睡前各测一次,记录波动曲线

2.阶梯降压:160/100mmHg以上需药物干预,避免快速降压

3.生活方式:每日食盐摄入<5克,每周150分钟中等强度运动

4.定期筛查:40岁以上人群每年进行颈动脉超声检查

上海某社区的干预研究显示,通过智能手环实时监测血压,配合家庭医生管理,可使脑出血发病率下降47%。

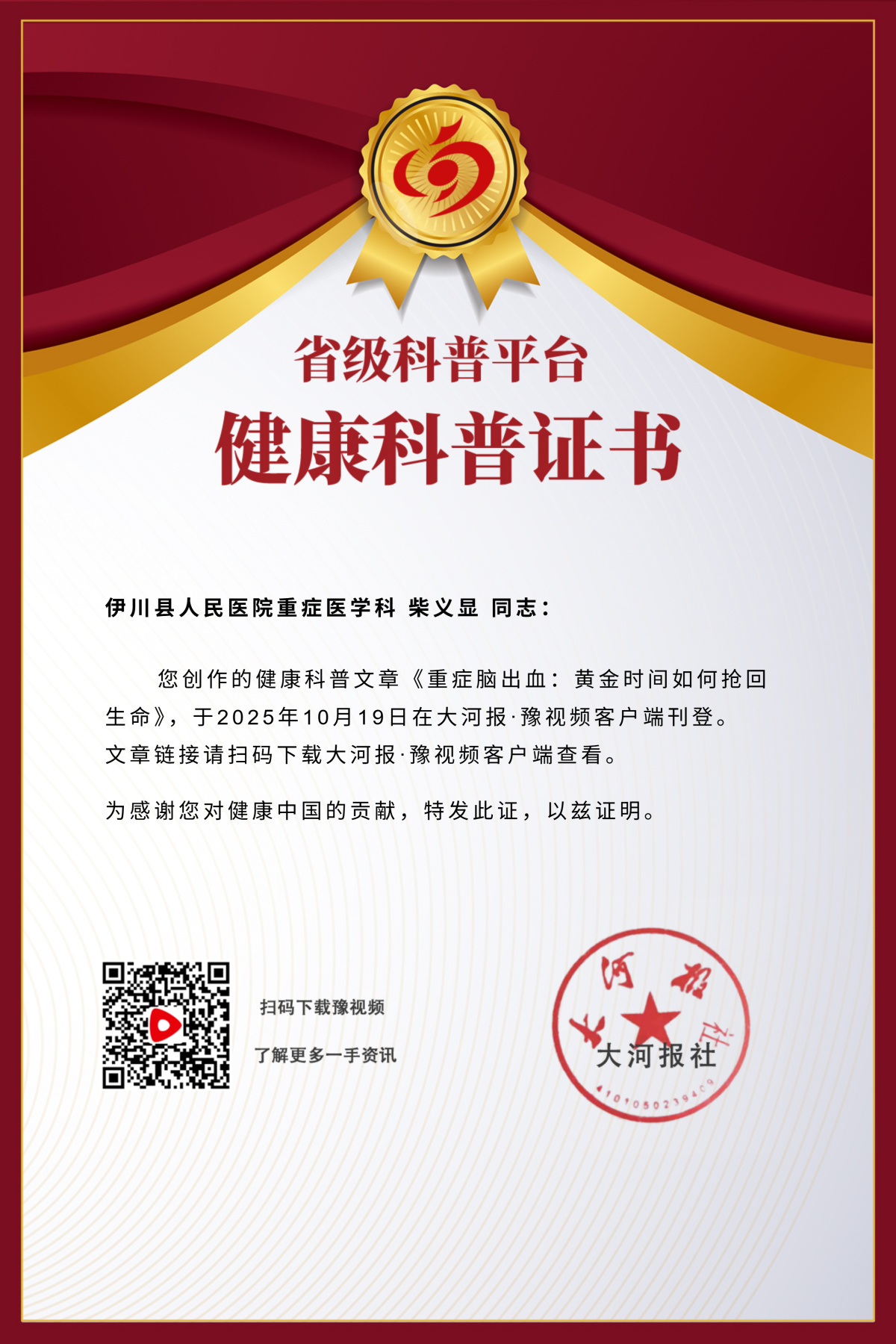

结语:与时间赛跑的智慧

当急救车的蓝光再次划破夜空,我们该明白:脑出血的救治不是医生单方面的战斗,而是需要公众具备急救意识、医院建立绿色通道、康复体系完善支撑的系统工程。每个普通人掌握基本的识别和急救技能,就可能为身边人抢回关键的生命时间。(伊川县人民医院重症医学科柴义显)