转自:生物谷

生活中,溃疡性结肠炎患者常被腹痛、慢性腹泻、便血等症状困扰,这种慢性炎症性肠病不仅影响生活质量,传统治疗(如5-氨基水杨酸、糖皮质激素等)还面临副作用多、复发率高的问题。在中医理论中,溃疡性结肠炎属“湿热痢疾”范畴,芍药汤作为金代刘完素《素问病机气宜保命集》记载的经典方剂,因清热燥湿、理气活血的功效,在临床治疗湿热型结肠炎中应用广泛,但具体作用机制尚未完全明确。

近日,发表于JEthnopharmacol的一项研究ShaoyaodecoctionpromotesISCsproliferationbyactivatingWnt/β-cateninandYAP1/TAZsignalingtoenhanceepithelialregenerationindamp-heatcolitis从肠干细胞(ISCs)调控和信号通路角度,系统揭示了芍药汤的治疗机制,为其临床应用提供了科学依据。

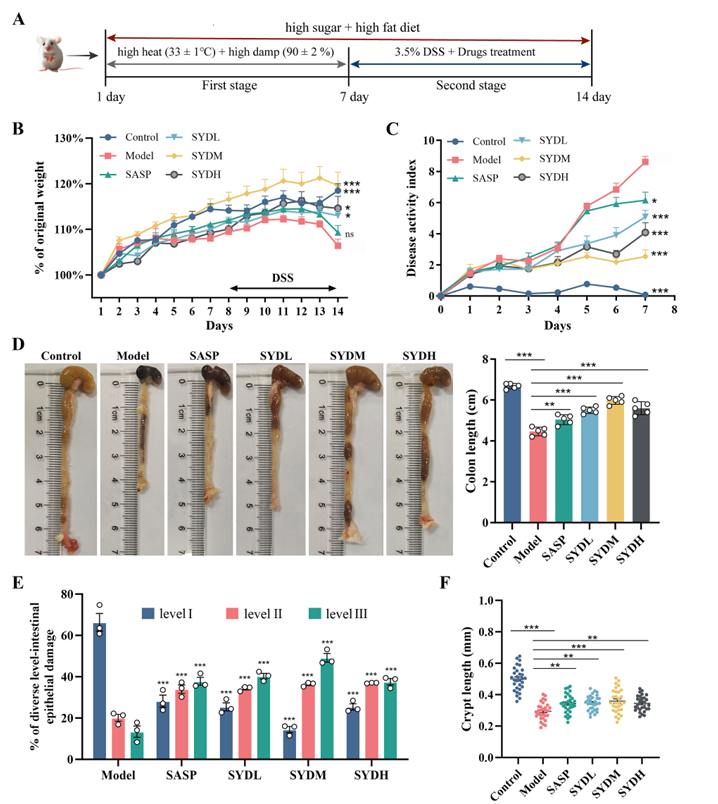

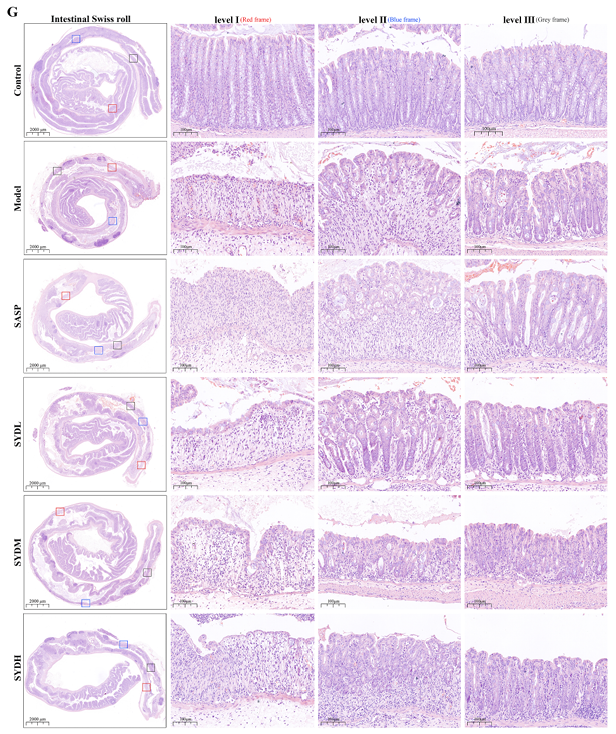

该研究首先通过液质联用技术(LC-MS/MS)鉴定出芍药汤提取物中包含91种化合物,涵盖黄酮类(22种)、萜类(13种)、苯丙素类(10种)等13个类别,其中丹皮酚、黄芩苷、小檗碱、甘草苷等已知活性成分,为其药理作用奠定了物质基础。随后,研究构建了“高糖高脂饮食+高温高湿环境+DSS诱导”的湿热型结肠炎小鼠模型,给予低、中、高剂量芍药汤及阳性药柳氮磺胺吡啶干预,结果显示芍药汤能显著改善模型小鼠的临床症状:减少体重下降幅度、降低疾病活动指数(DAI)、延长缩短的结肠长度,同时通过病理切片观察发现,芍药汤可减少结肠黏膜损伤,其中中剂量芍药汤效果优于阳性对照药。

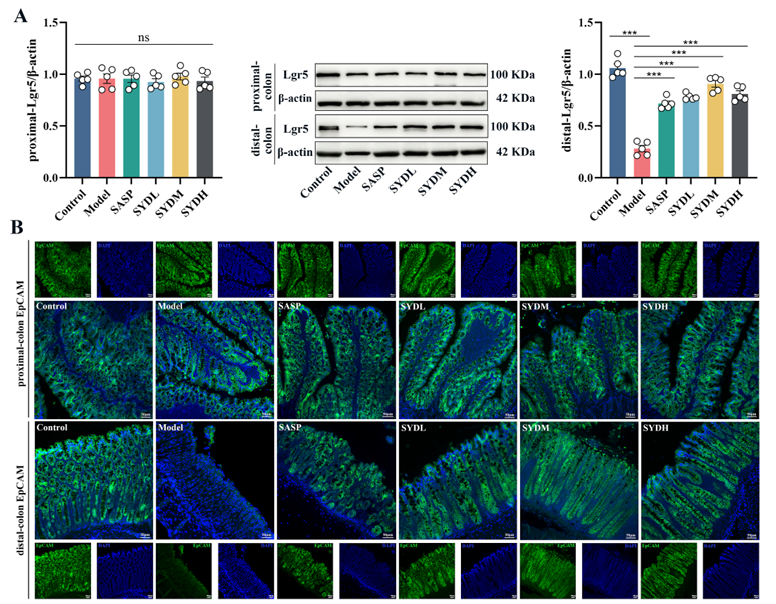

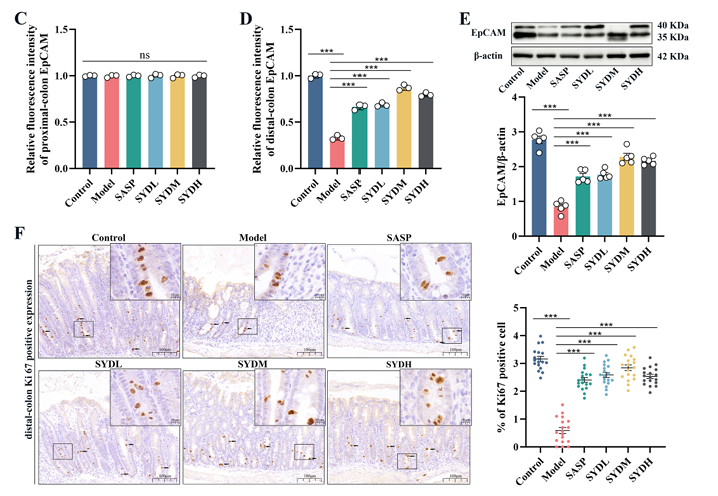

进一步研究发现,芍药汤具有明确的抗炎与促再生双重作用:一方面下调结肠组织中促炎因子IL-18、IL-21的蛋白和mRNA水平,减轻炎症反应;另一方面上调促上皮再生因子IL-22、IL-33及表皮生长因子(EGF)的表达,为肠上皮修复提供条件。同时,RT-qPCR和Westernblot结果显示,芍药汤能显著提高肠干细胞标志物Lgr5、增殖标志物Ki67及上皮特异性标志物EpCAM的表达,且这种上调主要集中在受损的远端结肠,提示芍药汤可特异性促进受损区域肠干细胞的增殖与上皮细胞更新。

+肠干细胞扩增

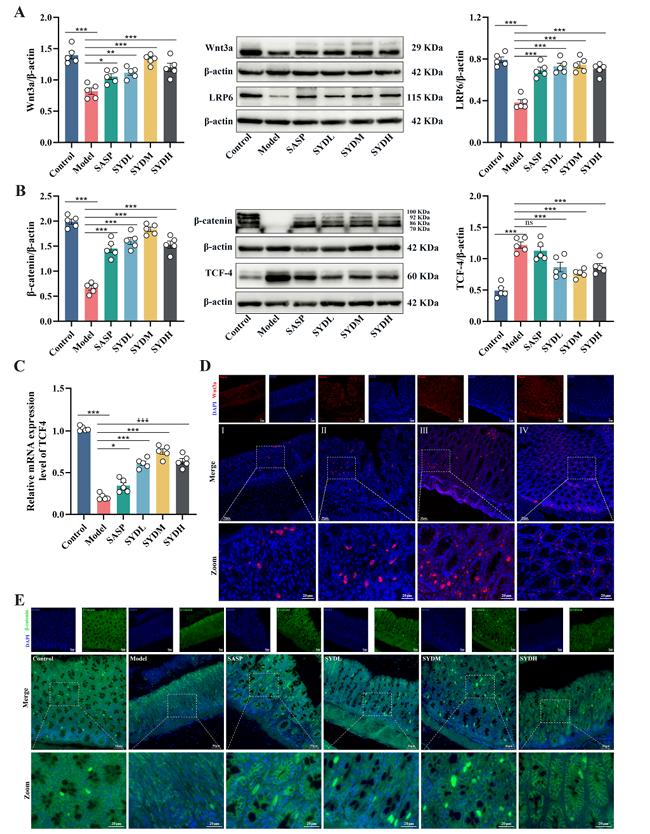

机制层面,研究证实芍药汤通过激活“经典Wnt/β-catenin通路”与“替代Wnt-YAP1/TAZ信号轴”双通路,协同调控肠干细胞功能:在经典Wnt通路中,芍药汤上调Wnt3a、LRP6、β-catenin及转录因子TCF4的表达,免疫荧光显示Wnt3a的表达量与上皮完整性呈正相关,β-catenin在细胞膜和胞内的积累也显著增加,可促进肠干细胞增殖相关靶基因的表达;在替代Wnt通路中,芍药汤提高FZD1、Gα13、YAP1、TAZ的蛋白水平,同时上调YAP/TAZ靶基因Ereg、Egfr的转录水平,促进YAP1向细胞核内转移,进一步增强肠干细胞的增殖与分化能力。

图3:芍药汤诱导经典Wnt信号通路激活

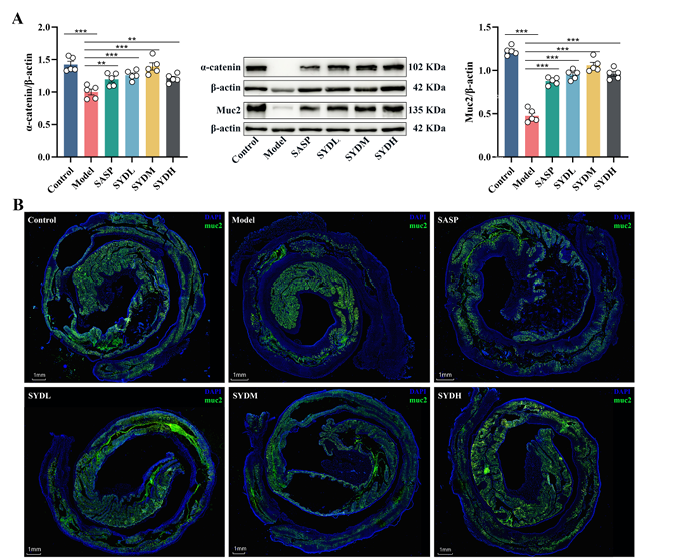

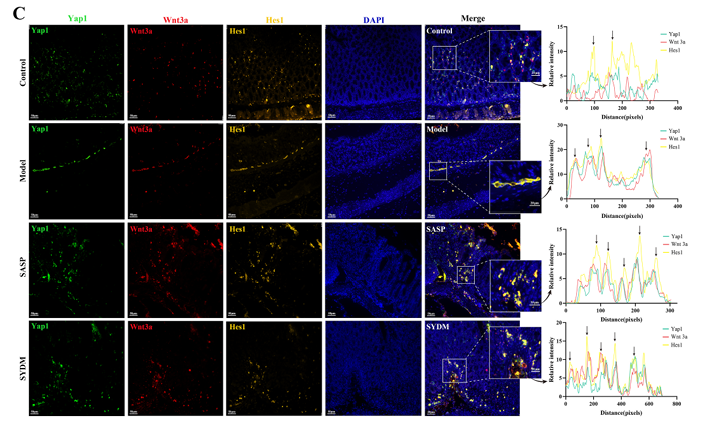

此外,芍药汤还能修复肠道黏液屏障:上调紧密连接蛋白α-catenin及黏液蛋白Muc2的表达,免疫荧光显示模型小鼠中远端结肠Muc2表达显著减少,而芍药汤处理后可恢复其表达;同时通过Wnt3a-YAP1-Hes1的共定位作用,促进杯状细胞分化,进一步加固黏液屏障,减少肠道内容物对黏膜的刺激。

综上所述,该研究从成分、疗效到机制,系统证实了芍药汤对湿热型结肠炎的治疗价值。其通过“减轻炎症反应-激活双信号通路-促进肠干细胞增殖分化-修复黏膜与黏液屏障”的多环节协同作用,实现受损肠上皮的高效再生,既符合中医“整体调理”的理念,又通过现代分子生物学技术阐明了具体作用靶点。作为经典中药方剂,芍药汤的多靶点优势为溃疡性结肠炎的治疗提供了新方向,未来有望成为临床治疗湿热型结肠炎的优选药物之一,为患者带来更安全、有效的治疗选择。

参考文献:

YangR,HanL,ZhangY,etal.ShaoyaodecoctionpromotesISCsproliferationbyactivatingWnt/β-cateninandYAP1/TAZsignalingtoenhanceepithelialregenerationindamp-heatcolitis.JEthnopharmacol.PublishedonlineSeptember25,2025.doi:10.1016/j.jep.2025.120641