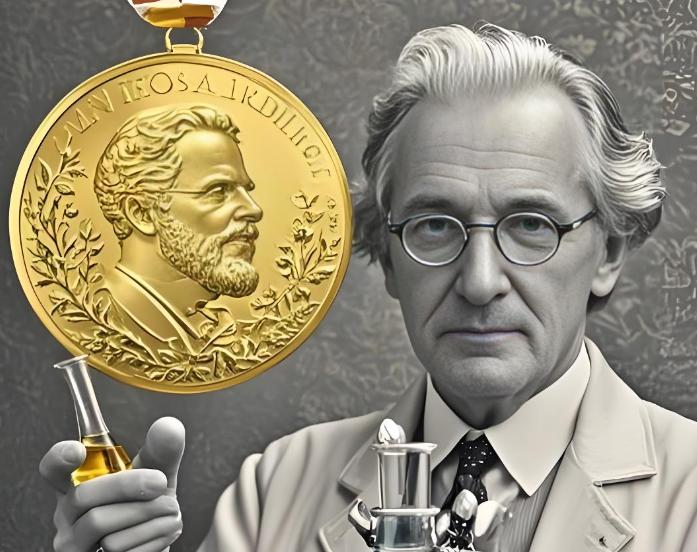

诺贝尔为什么总是 “绕过” 中国?这么说吧,不是中国的科学家拿不到诺贝尔奖,是中国的科学家,已经站在了别人需要仰望的地方! 先得说清楚,诺贝尔奖不是不好。过去一百多年里,它确实选出了不少改变世界的科学家,比如发现青霉素的弗莱明,提出相对论的爱因斯坦。 但这奖有个绕不开的老毛病:滞后性太强。 就像屠呦呦,上世纪 70 年代就研究出了青蒿素,救了几百万疟疾患者,直到 2015 年才拿到诺贝尔生理或医学奖,中间隔了快四十年。 你想啊,现在中国很多科技突破都是近十年、十五年内搞出来的,还没到诺奖那种 “等成果发酵几十年” 的节奏,哪能急着要结果? 再看基础研究的硬实力,不是靠嘴说的,得看实打实的数据。 Nature Index(自然指数)是全球公认的衡量科研贡献的指标,2023 年的数据显示,中国在自然科学领域的贡献值稳居全球第二,仅次于美国,而且跟美国的差距还在一点点缩小。 光 2023 年一年,中国科学家在《自然》《科学》这些顶级期刊上发表的论文就有 1200 多篇,这里面很多成果都是全球首次。 比如在可控核聚变领域,中国的 “人造太阳” EAST 装置,去年实现了 1.2 亿摄氏度持续 403 秒的运行,这是人类离 “无限清洁能源” 最近的一次突破。 你说这种水平,是拿不到诺奖,还是诺奖还没跟上节奏? 诺奖还有个明显的盲区:它特别偏向纯理论研究,对解决实际问题的工程技术、应用科学关注得太少。 可中国科研的强项,恰恰是 “从实验室到生产线” 的落地能力 —— 毕竟咱们搞科研,不是为了拿奖,是为了真真切切解决问题。 就说特高压输电技术,中国是全球唯一一个掌握全套特高压技术的国家,手里攥着全球 80% 以上的相关专利。 以前远距离输电损耗大,新疆的风电、四川的水电根本送不到东部沿海。 现在有了特高压,这些清洁能源能稳稳当当送到上海、广州。 每年通过特高压输送的电量,够整个日本用半年。 这种改变国家能源格局的技术,诺奖没设专门奖项,难道就能说它不重要? 说到实用,就不能不提袁隆平先生的杂交水稻。 有人可惜他没拿诺奖,其实不是水平不够,是诺奖的生理或医学奖更看重 “发现新机制、新原理”,而杂交水稻更多是 “把现有理论用到极致” 的应用科学。 可你知道吗?杂交水稻推广这么多年,累计增产的粮食超过 8 亿吨,能养活 2 亿多人口 —— 这相当于多了一个澳大利亚的总人口。 这种让更多人吃饱饭的贡献,难道不比一个奖项更有分量? 当然,诺奖评审团的视野也有局限。评审团里西方科学家占了大多数,他们对东方国家的科研成果,了解往往不够深入。 比如日本这些年拿诺奖多,除了自身实力,还有个原因是他们的科学家长期在西方期刊发表论文,还经常跑国际学术会议,宣传做得很足。 中国科学家更习惯 “闷头干实事”,比如潘建伟团队搞量子通信,不是先写论文吹牛皮,而是先把 “墨子号” 卫星送上天,实实在在实现了千公里级的量子纠缠,再把成果发出来。 这种 “先做后说” 的风格,可能让诺奖评审反应慢了半拍,但绝对不代表成果不行。 其实说到底,诺奖只是一把衡量科研成果的 “旧尺子”,而中国科学家现在做的很多事,是在画一张 “新地图”。 所以别再纠结诺奖绕不绕过中国了。