转自:内蒙古日报

◎本报记者冯雪玉

被岁月尘封的笔画,将昔日“金枝玉叶”的风华、琴瑟和谐的晨昏、史书未载的幽微心事,都化作碑上的斑驳痕迹——

原来,这抔厚厚的黄土之下,安睡着一位昔日的公主,

她的笑靥与叹息,借着这方石刻,轻轻叩响了现世的一道道门扉。

1986年初夏,科尔沁草原的风吹过斯布格图村,水库施工的轰鸣声中,挖掘机一铲子下去,黄泥塘中赫然出现大量有彩绘图案的青砖。时光的涟漪陡然泛起,一座不同寻常的千年大墓横空出世。

叩开墓葬大门的瞬间,千年的风从中涌出,一幅幅壁画在幽暗中逐渐明丽起来。主墓室,一对夫妻并肩静卧,他们相互紧挨,纯金面具覆住容颜,头戴鎏金银冠,身穿银丝网衣,脚着鎏金银靴,身边奇珍异宝在尘埃中闪烁。墓志铭上的字迹从千年之远款款而来:故陈国公主墓志铭。

古墓丽人云鬓花颜

2024年3月30日,苏州博物馆迎来一场别开生面的展览,“北方有佳人——内蒙古自治区文物考古研究院辽代女性文物展”。

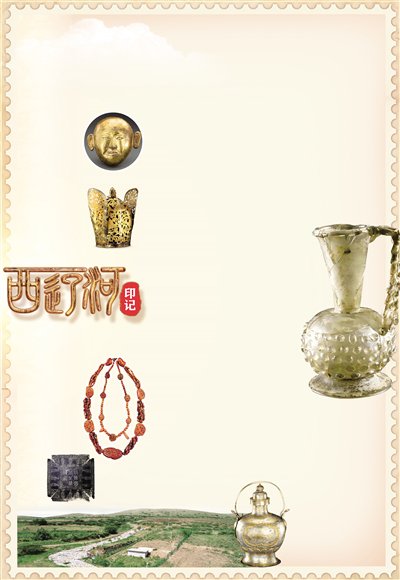

展览以1986年发现的陈国公主及驸马合葬墓和内蒙古地区部分著名女性墓葬考古出土实物为主,聚焦辽代贵族女子的精致生活。其中,以陈国公主及驸马合葬墓文物为最。

高翅鎏金银冠、纯金面具、金花银靴……一件件极致精美的器物让观众流连忘返。

一众文物中,公主的金面具尤为引人注目。这件面具神秘而珍贵。面具呈半浮雕状,依照公主五官轮廓打造。穿越岁月沧桑,黄金铸成的面具依旧璀璨如初。今天的人们驻足在此,与她对视,千年一面。那冰冷的面具之下,公主曾拥有怎样鲜活的面庞,她的青春岁月、她的爱情故事、她短暂却充满传奇色彩的生命历程,无不引人遐思……

“公主姓耶律氏,先漆水人也。景宗皇帝之孙、秦晋国王皇太弟正妃萧氏之女。”墓志铭告诉我们,陈国公主是辽代第五代皇帝辽景宗和著名的萧太后的孙女,16岁时嫁给了舅舅萧绍矩,盛大的联姻在千年前的草原上隆重举行。这场令人瞩目的婚姻仅仅持续了两年,正值壮年的驸马和18岁的公主先后病逝。

“公主幼而聪辩,长乃柔闲,玉德琢成,静含温润,兰仪秀出,动发英华,盖禀天钟,非由姆训。”透过墓志铭,一位大辽公主向我们款款走来,她姿容秀美,仪态万千。

同墓出土的金银妆奁用具,让后人看到了独属女性的那份精致。

金银妆奁出土于后室,原本置于供台上,想来是公主心爱之物。银奁打制成形,盖顶的纹样呈浅浮雕式,一条威武矫健的龙腾跃于空中,侧沿则刻翔凤与牡丹、海棠等纹饰,所有纹饰都进行了鎏金,尊贵的皇家气质尽显。

《辽史》记载:辽以鞍马为家,后妃长于射御,军旅田猎,未尝不从。契丹女子绝非养在深闺的弱柳娇花,祖先勇毅果敢的基因在她们身上代代相传。镶玉银胸带、镶玉银马络、鎏金铜马镫、银马鞭,陈国公主及驸马合葬墓里众多的马具文物,向世人展示了辽代女子放鹰逐犬、策马扬鞭的刚强。

金面具、金银妆奁、马具……定格了公主的年华,也定格了那个可感可触的盛世王朝。

内蒙古自治区文物考古研究院副院长盖之庸说:“陈国公主及驸马合葬墓的发现震惊了考古界,此前发掘的辽墓大都被盗,所以有‘十墓九空’的说法,而陈国公主及驸马合葬墓是一座完整的契丹大贵族墓。”

这座完整的辽代大墓共出土3227件随葬品,其中既有典型的契丹文化元素,如鎏金银冠、金面具、琥珀璎珞等贵族礼器,又融合了中原文化的诸多特征:公主佩戴的龙纹玉佩仿自唐制,墓室壁画中凤凰、缠枝牡丹等纹样与北宋宫廷艺术同源,而来自西亚的伊斯兰玻璃器、波斯风格金银器则见证了丝绸之路的辉煌历史。

“出土文物多,带来的信息也多,通过发掘,人们见到了很多1000多年前的东西,也了解到很多不同于中原的风俗礼制。”盖之庸说。

惊世大墓的发掘,让人们的目光投向一个早已隐入尘烟的民族。

契丹,转徙随时、车马为家,双足所在、头顶之处就是家国。从部落到政权,契丹民族建立起怎样的辉煌伟业,他们又经历了怎样一段鲜为人知的历史?契丹民族和中原地区有哪些渊源?陈国公主及驸马合葬墓的发掘,3227件文物的出土,让世人更加清晰地了解了这个民族的前世今生。

因俗而治华夷同风

“契丹家住云沙中,耆车如水马若龙。春来草色一万里,芍药牡丹相间红。”

契丹本意为“镔铁”,族如其名,勇猛剽悍是他们留给世人的第一印象。早在554年成书的《魏书》中,便有他们的身影。此后数百年间,部落虽时有离合,实力亦此消彼长,但依然顽强地生存了下来。他们随寒暑、逐水草而居,在草原松漠间生息繁衍,不断积蓄实力,以待时机。

公元916年,耶律阿保机统一契丹各部,建立契丹(后改国号为“辽”),一个由游牧民族建立的政权登上历史舞台。

契丹建立的大辽延续200余年,全盛时雄踞中国半壁江山,疆域辽阔,五京并列,一时无两。因俗而治,带来文化上的包容与开放,华夷同风是其最鲜明的标志。

盖之庸说:“契丹文化与中原文化有着趋同性,他们仰慕中原文化、学习中原文化。”

这一点,从陈国公主及驸马合葬墓中就可窥见。契丹民族早期丧葬方式为树葬及火葬,没有坟冢。在中原文化的影响下,筑墓入殓习俗兴盛。陈国公主及驸马合葬墓门上刻着的牡丹花鸟图案,便是唐风宋韵的体现。

“北方有佳人”展出文物中,金银器皿几乎完全继承唐代金银器的工艺风格,所有器型都可在唐代同类器物中找到原型。辽代金银器继承发展了唐代金银器的造型、纹饰、工艺,在保持自身传统的基础上,努力吸收外来文化元素,让草原游牧民族金银器铸造工艺达到巅峰。公主的金面具只有0.05厘米厚,用薄金片锤击而成,共有33个小孔,用于连缀银丝网衣。

陈国公主及驸马合葬墓发掘人之一,内蒙古自治区文物考古研究院的孙建华在其所著《大辽公主》中详细描述了契丹人的丧葬方式:契丹人死后并不立即埋葬,他们相信死而复生,尸体保存显得尤为重要,金属面具和网络成为契丹人保存尸体的独特葬具。网络罩住身体,面具遮盖面容。这种独特的丧葬习俗与汉代使用金缕玉衣有着异曲同工之处。

斗转星移,时间到了2025年6月20日,内蒙古博物院新馆试运行。“融铸北疆”展厅里,陈国公主及驸马合葬墓中部分文物静静摆放在展柜中,接受世人观赏。

一件做工极为精致的龙纹带銙格外吸睛。内蒙古博物院副院长郑承燕说:“这是驸马腰部的一个装饰,龙在中原官服中尤为常见,带銙有8个龙纹装饰,可以看出契丹民族对于中华文化高度的认可。这里还摆放了一组蝉形琥珀,中原传统丧葬礼俗认为蝉可以再生,汉代的墓葬中已经出现玉塞,塞住人的九窍,以期达到死者不朽。这组琥珀和玉塞的作用是一样的。陈国公主及驸马合葬墓中的大量文物可以说都是对中原文化的高度认可。”

陈国公主及驸马合葬墓中的文物,跨越时空迎面而来,那些精美的金银器皿、琥珀饰品,以及独特的丧葬习俗,都是契丹文化与中原文化交融的见证。

中国社会科学院考古研究所研究员董新林认为,辽代在多元一体中华民族国家形成中曾作出了重要贡献:拓展了中国北部的疆域范围,融合了游牧与农耕文化,传承和发展了中华民族历史与传统文化,并在古代中外文化的交往中发挥了重要作用。

各美其美美美与共

夏季到来,科尔沁草原水草丰茂,闻名世界的陈国公主及驸马合葬墓就隐匿于葱郁的草木之间。在这个传奇大墓发掘39年之际,再次走进这里,早已是另一番景象。墓道两侧的壁画已于2024年全部切割,保存在当地博物馆中,并由敦煌研究院进行修复。

奈曼旗文物保护中心主任周伟东说:“前室券顶上是一幅精美的日月星辰图。日中画有三足乌,昂首翘立,墨线勾勒,着红绿彩;月中画有青灰色桂树一株,以墨线勾勒轮廓,桂树下白色玉兔一只,弓背竖耳匍匐,墨线勾勒轮廓;用深蓝色掺黑色绘出深沉的天空,布满白色星点,大小不等,疏密错落,晦明闪烁,使人顿生置身夜空之感。”

盖之庸说:“契丹民族对中原文化十分认同,他们不认为自己是另一个国家,很多墓志上都自称北朝,契丹皇室认为自己是汉代刘姓后人,后族姓萧,取刘邦、萧何之意。墓志铭记载,公主曾被封为越国公主,死后追封陈国公主。越国、陈国都是春秋时期国家的名字,以此作为封号,是对中原文化最大的认同。最终,契丹这个民族并非彻底消失,而是融入到了中华民族中,成为中华民族一分子。”

3227件随葬物品中有2000多件是琥珀制品,这些琥珀原料来自波罗的海沿岸。开放的辽王朝不仅同中原有着密切的交往,借助草原丝绸之路,它和世界亦有着千丝万缕的关联。

辽代五京——上京临潢府、中京大定府、东京辽阳府、南京析津府、西京大同府,成为草原丝绸之路的枢纽。西域的玻璃器皿、波罗的海的琥珀、中原的瓷器在此汇聚,交相辉映。

公主和驸马佩戴的豪华琥珀璎珞是开放交融最具代表性的器物。波罗的海的原料,中原的龙纹雕工,契丹的佩戴方式,在一串珠宝上完美交融。

盖之庸说,辽时期丝绸之路是完全畅通的,大量的琥珀、玻璃得以流入进来,东西方商贸往来已经相当频繁。

从鎏金银冠上的元始天尊,到茶具里凝固的宋辽情谊,陈国公主及驸马合葬墓的考古发现犹如一部刻在金银玉石上的民族交往史。这些穿越时空的物证深刻揭示:中华民族共同体并非一个抽象的概念,而是由众多文明脉络相互交织、融合共生、共同铸就的文明实体。在考古工作者的探铲下,沉睡千年的精美文物苏醒过来,印证着中华文明多元一体格局的形成和发展,讲述着“各美其美,美美与共”的文化故事。

陈国公主及驸马合葬墓如同西辽河文化的一张名片。金面具等精品文物经常“出差”,亮相全国各大展览。这些文物是讲述民族交融历史的“金牌教具”,是中华文明传承不息的重要载体。

陈国公主及驸马合葬墓如同一座立体的历史坐标。它标记的不仅是契丹贵族的繁盛奢华,更彰显了中华民族在交流中发展、在开放中创新的文化生命力。

陈国公主及驸马合葬墓被列为“七五”期间十大考古发现,并跻身“中国20世纪考古大发现”名录。这座出土3227件文物的大墓,带着大辽的风华,穿过金元的宽广,载着明清的余晖,连接东西、汇通南北,流入西辽河的悠长水韵,化成人文,诠释着中华文明的多元交融之美,亘古弥新。