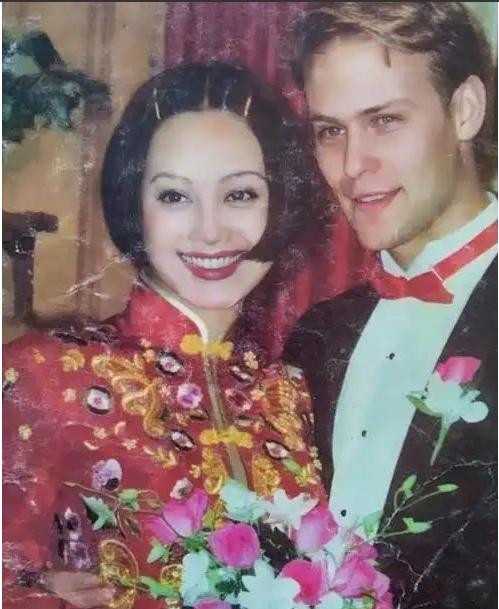

1997年,宁静嫁给美国人保罗,第一次上门,婆婆说:“我家有5000亩地,你想要什么结婚礼物?随便说!”宁静:“我想要一套房子!”婆婆听后惊呆了,给了宁静一个做梦都想不到的礼物。 1997年的洛杉矶,阳光如同融化了的黄金,洒在一座小而精致的教堂彩窗上。26岁的宁静穿着简约的婚纱,站在美国演员保罗·克赛身旁,没有浩浩荡荡的迎亲队伍,没有喧闹的锣鼓鞭炮,只有十几位亲友的注视和一句沉静的“我愿意”。 这场婚礼,像一场悄无声息的实验,将一朵生长于中国贵州山野的玫瑰,移植到了美国西部的广袤牧场中。 婚礼结束后,宁静随保罗驱车前往位于郊区的家族农场,车轮碾过尘土飞扬的小路,眼前是无边无际的草场与栅栏。保罗的母亲,一位银发梳理得一丝不苟的典型美国家庭主妇,站在一栋红木屋前迎接他们。 晚餐时,婆婆切着烤牛肉,突然笑着对宁静说:“我们家有5000亩地,你想要什么结婚礼物?随便提!”她的语气带着骄傲,仿佛在展示一个家族的勋章。 在宁静的认知里,这样的问题几乎等同于中国长辈对晚辈的承诺,她想起童年时贵阳老家的筒子楼,想起北漂时租住的狭窄房间,想起无数中国夫妻为了一套婚房奔波半生的现实。 于是她几乎不假思索地回答:“我想要一套房子。”那一刻,空气突然凝固,婆婆举着刀叉的手顿了顿,眼神里闪过难以置信的惊讶,随即化作一丝尴尬的笑意。 几天后,一辆货车驶入农场,工人们抬下一台双开门冰箱和一台大屏幕电视机,婆婆热情地介绍这是最新款的智能家电,宁静站在一旁,嘴角勉强牵起弧度。 她后来才明白,在美国家庭文化中,新婚礼物通常是实用家电,而非不动产,尤其当对方已经拥有广阔土地时。“我就像个突然闯入西洋镜的局外人,”多年后她回忆道,“你以为你在表达需求,其实你在打破规则。” 她曾在《阳光灿烂的日子》里饰演恣意的米兰,在《红河谷》中化身倔强的丹珠,而此刻,她成了需要重新学习生活的“异乡人”。 文化差异如细沙般渗入生活的缝隙,儿子出生后,宁静期待着公婆能像中国长辈那样搭把手照顾,却发现他们更倾向于保持距离,“这是你们的责任”,婆婆温柔却坚定地说。宁静抱着婴儿在空旷的客厅里踱步,窗外是望不到边的牧场,她却觉得空间逼仄得令人窒息。 更让她无措的是保罗的生活方式:他享受修理栅栏、给牲畜接种疫苗的慢节奏,而宁静骨子里仍燃烧着对片场、掌声和紧凑日程的渴望。 她开始在中美之间频繁往返,有时在黄土地拍完戏,48小时后又出现在农场的早餐桌旁。行李箱里装着给儿子的泥塑玩具,也给保罗带过中国的二锅头,但两人对饮时,沉默常常比话语更长。 某次她指着远处一片白桦林说:“那里盖栋小屋一定很美。”保罗却认真地计算起木材成本和工时。那一刻,她突然意识到,浪漫与务实之间隔着的,不止是一片太平洋。 宁静提出分开时,保罗沉默良久,最后轻轻拥抱了她:“你永远是我见过最勇敢的女人。”没有财产纠纷,没有激烈争执,仿佛这场跨国婚姻本就是一场漫长的文化交流项目,而他们终于走到了结业时刻。 回国后的宁静像一株重新扎根的植物,她带着儿子住在北京,接连出演《孝庄秘史》《大秦帝国》等经典作品,镜头前,她可以是权倾朝野的孝庄文皇后,也可以是杀伐决断的宣太后,而生活中,她学会了用中英双语给儿子讲睡前故事。 某次访谈中,她谈及前婆婆:“现在理解了,她送我冰箱是希望我经营好一个小家,而不是直接索要一个现成的巢穴。” 她后来还有过婚姻,最终都走向分别,但她不再执着于结果。“爱情就像高原上的云,来过就是风景。”她在综艺节目中大笑调侃,眼角细纹里藏着岁月馈赠的豁达。 当年那个在5000亩牧场里迷惘的姑娘,终于明白:真正的房子从来不是砖瓦筑成的,而是用经历当梁,以清醒为柱,在自己灵魂的土地上搭建起的圣殿。