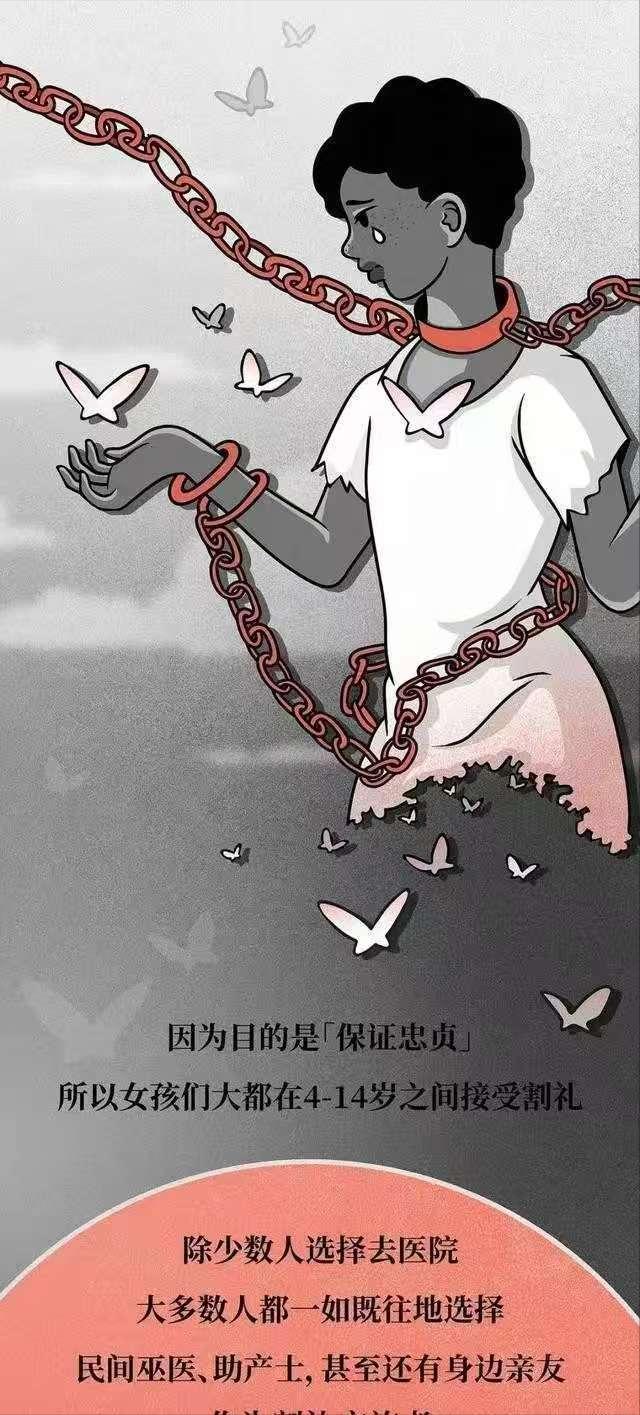

“只有进行割礼,才拥有贞洁。”所谓割礼,就是用刀割下女子身体的一部分,原以为只是电影,一索马里女子却说道:它至今还在继续! 它用刀片控制女性,用血和伤口定义“纯洁”。 在索马里的村落,在几内亚的沙地,在也门的山谷,在我们以为“遥远”的角落,每天都有女孩在清晨被蒙着眼带走,回来的时候,她们的身体已经不完整了。 “你不知道那是什么感觉,”华莉丝·迪里说,“那不是痛,而是撕裂,是你从此知道自己和其他人不一样了。” 她出生在1965年的索马里,五岁时,她的母亲带她走到村子外的一块空地上,那里站着一位年迈的吉普赛女人,手里拿着一把锈迹斑斑的刀片。 没有麻醉,没有消毒,也没有解释,只是命令:“别动。” 她动了,被母亲死死按住,然后疼痛袭来,血流如注,哭喊没有用,她的外阴被切除了,随后缝合,只留下一个小孔用于排尿和经血。 这就是许多女孩所谓的“成人礼”,不是生日蛋糕,不是拥抱,而是疼痛、恐惧、羞辱。 那一天,华莉丝失去了身体的一部分,也失去了对母亲最初的信任,但在那个社会里,这种行为不是犯罪,而是传统,是母亲“为你好”的一部分。 十三岁那年,为了逃避一个比她大40岁的男人——她父亲为她换五头骆驼所安排的婚姻,她连夜逃跑,赤脚穿越沙漠,几乎死于渴死和疲惫。 最终,她抵达了摩加迪沙,辗转到了伦敦。 她开始做清洁工,后来被摄影师发掘成为模特,她的脸登上了杂志封面,可她的身体却依然隐藏着一个秘密。 直到有一次,她的英国室友玛丽莲带男友回家过夜,华莉丝怒斥她“不洁”,玛丽莲愤怒反问:“你到底是哪里来的?” 她沉默,然后掀起衣服,指着下体的伤疤:“这就是我的纯洁。” 玛丽莲震惊得说不出话来,那一刻,华莉丝第一次意识到,原来不是所有女孩都要经历那种“净化”。 不久后,她因感染住进医院,医生看到她的伤口后惊恐不已。 一个索马里裔男医生却狠狠地对她说:“你让我们民族蒙羞。” 他不是在指责她的伤,而是在指责她的“背叛”——她不该抛弃传统。 可她不再沉默,她做了还原手术,恢复健康后,公开讲述了自己的经历,成立了“沙漠之花基金会”,在联合国发言,写书,上电视,为那些没有麦克风的女孩发声。 很多人以为割礼只是非洲的事情,但事实远比想象更广泛。 根据联合国儿童基金会2024年发布的最新数据,全球至少有2.3亿女性和女童经历过女性生殖器切割,比2016年上涨了15%。 这不是减少,而是在增长。 为什么在21世纪,这种野蛮的做法还在继续?答案令人沮丧:因为传统、因为贫穷、因为教育缺失、因为性别不平等,也因为一个更深的东西——对女性身体的控制欲。 在一些村庄里,未进行割礼的女孩会被视为“不干净”,不仅会遭同龄人排斥,甚至无法结婚。 很多母亲并非出于恶意,而是出于恐惧与无知,“别人家的女儿都做了,我女儿不做怎么嫁人?” 这是一种群体施压的暴力,是代代相传的错觉。 在德国、英国、法国、美国、澳大利亚,很多女孩被父母带回“老家”度假,实际上是被送回去接受割礼。 更可怕的是,这些女孩往往不敢说,也不知道可以说,她们以为这就是女人的命运,就像华莉丝当年那样。 可这不是命运,这是暴力。 在肯尼亚,有一位名叫马萨的女孩,她偷偷逃出家里,在当地女性维权组织的帮助下成功避开了割礼。 当她在电视上讲述自己的故事时,母亲听着哭了:“我以为那是对你好。” 在埃及,一些长老开始接受“替代仪式”——用象征性的庆祝方式代替真正的割礼,虽然远远不够,但这说明改变是可能的,只要开始谈论。 割礼不仅仅是医学问题,它更是人权问题,是关于女性身体自主权的问题。 那些刀片不仅切割的是肉体,更切断了女性对自己身体的掌控,许多女孩终其一生都要面对感染、不育、性冷淡,甚至在生产时死亡的风险。 联合国将根除女性割礼写入2030年可持续发展目标,但这是一条漫长的路,法律可以禁止,但如果观念不变,刀片依旧会藏在抽屉里。 华莉丝·迪里后来在索马里建起了第一所女孩学校和小型诊所,她说:“教育,是唯一能让刀片生锈的东西。” 她的故事并不特殊,只是更有话语权,成千上万的女孩并没有逃跑的机会,也没有站在聚光灯下讲述的机会,但她们的伤口同样真实。 “只有进行割礼,才拥有贞洁。”这句话背后,是系统化的暴力,是对女性性控制的合法化,是一场持续上千年的身体战争。 2.3亿不是数字,是2.3亿个正在流血的故事。 从非洲到欧洲,从亚洲到北美,每一个人都可以成为改变的一部分,支持反割礼组织,推广性教育,转发正确的信息,拒绝文化相对主义的包庇。 因为“传统”不是暴力的挡箭牌,因为贞洁不该由伤疤定义。 就像华莉丝说的那样:“痛苦正在发生,但改变可能。” 信源:环球网——非洲3000万女孩面临割礼危险;搜狐网——非洲恶俗:“割礼”,小女孩被割掉身体一部分,过程令人痛心