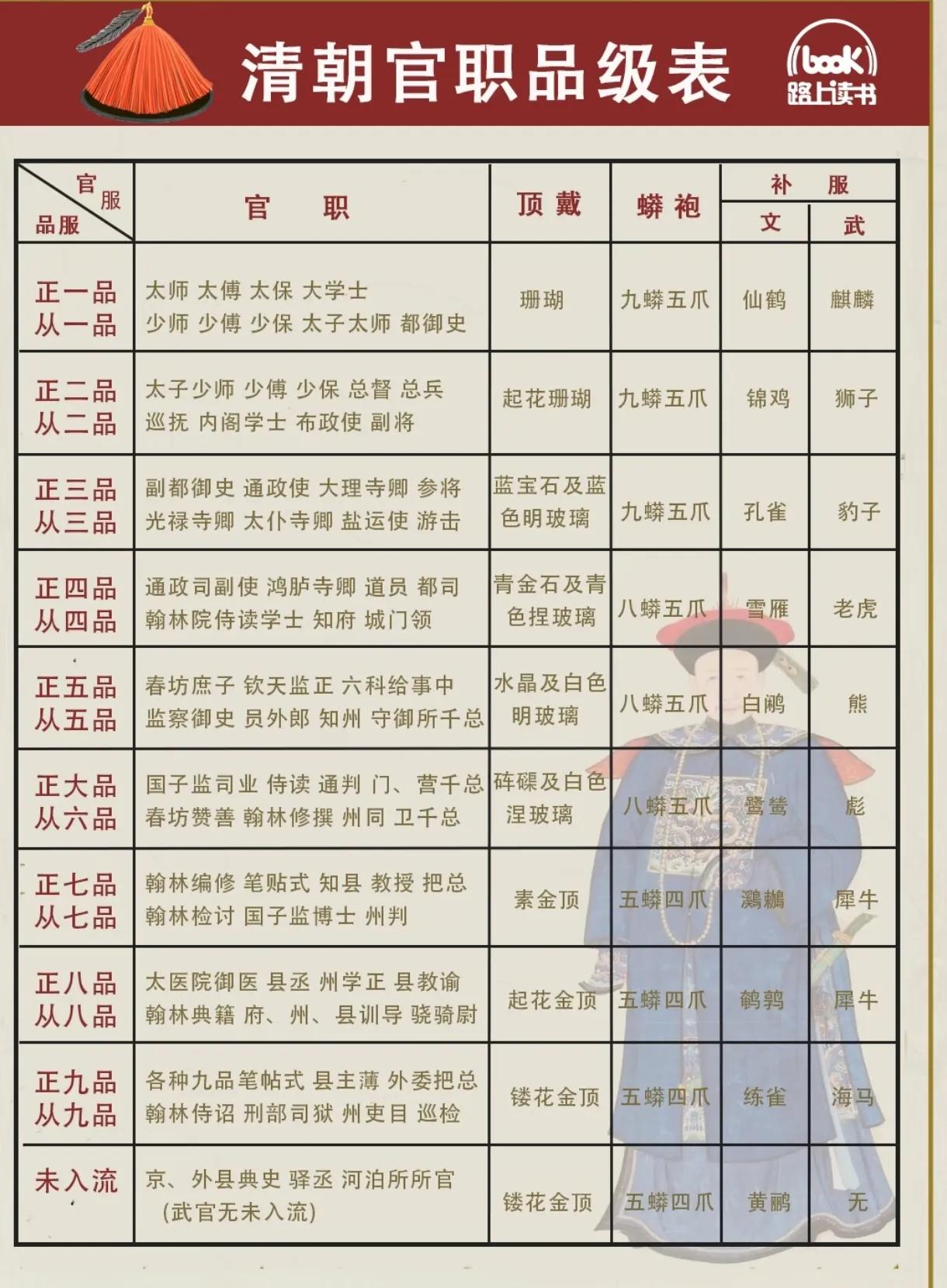

清朝大臣上朝饿肚子?紫禁城里有“皇家早点摊” ,还有农民混进宫卖馒头! 先说上朝有多早。雍正算“卷王”,凌晨三点就起床办公,大臣得四点到岗。就算是常规作息的皇帝,六点上朝,大臣也得凌晨一点从家出发,赶在天街(景运门与龙宗门之间)整队。 一二品大员能让家里提前温好粥饭,可四品以下的京官日子大不一样。比如翰林院编修,虽是清贵之职,年俸禄却十分微薄。 《春明梦录》记载,编修、检讨等翰林官“每一季不过四五十两银子,一年下来,也就不到二百两银子”,换算成现在的购买力,大概也就2万元左右。 要知道他们在京城租房、雇仆从、应酬交际都得花钱,分摊到每日开销里,连自家生火做顿热乎早饭,都觉得奢侈,全靠紫禁城里的“便民早点摊”救急。 这摊位是太监们搞起来的。他们瞅着大臣们冻得缩手缩脚,又联系上御膳房厨子,在天街支起摊子。 光绪年间,九门提督寿森曾作词描绘此景,其中“苏造肉香麻饼热 炒肝烂肠杏仁茶”一句,精准记下了早点摊的招牌吃食。 苏造肉是用宫廷秘方卤的五花肉,酥烂入味。芝麻烧饼外皮酥脆,咬着掉渣。寒冬里喝碗加了杏仁的热茶汤,浑身都暖透。大臣们花几文钱买上一份,揣在怀里,等朝会开始前吃完,刚好垫饱肚子。 天街摊位少,来晚了就只能去东华门外。这儿的摊子更大,甜豆浆是小磨现磨的,喝着有豆香。卤老豆腐浇上黄花木耳卤,撒把香菜。还有刚出锅的油炸鬼(油条),配着豆汁焦圈,连八旗兵、侍卫和轿夫都来凑热闹,常有大臣蹲在路边,边喝馄饨边和同僚聊“今天皇上会不会问漕运的事”。 最离奇的是咸丰年间的王库。这位宛平县的农民,偶然捡到一块宫内腰牌,竟借此混进皇宫,挑着担子卖起了馒头。 他的馒头个头大,面发得松软,宫女太监路过就买两个当点心,连后宫嫔妃都托人来订。 后来他将腰牌改给哥哥张贵林使用,自己则靠脸熟在宫中帮厨,兄弟俩竟在禁城“非法”营生近两年,直到新换的侍卫觉得“这人面生”,才把他们抓了现行,给撵了出去。 别瞧清宫规矩严,可在“吃”这件事上,满是烟火气。毕竟就是铁帽子王,也得先填饱肚子,才能跟皇上议事啊。