大河报·豫视频记者韩懿亭通讯员司美娜

指尖翻过郑州市老干部大学诗经班的讲义,墨香里还留着去年春日的温度——不知不觉间,我与《诗经》、与史老师的课堂,已共度了一载光阴。若问这三百多个日夜最珍贵的收获是什么?不是背熟的“风雅颂”篇目,也不是记下的历代注疏,而是史老师用师德织就的课堂:她不做照本宣科的“教书匠”,倒像懂时光的“摆渡人”,用独特的教学设计架起桥梁,让我们这些银发学员穿过千年岁月,与《诗经》里的古人并肩而立,看后稷播种、公刘迁徙,听先民咏叹、周室吟诵。

在她的课上,没有枯燥的字句拆解,只有鲜活的情境共鸣:讲《大雅・生民》时,她会带着我们想象后稷在田垄间辨认五谷的专注;谈《大雅・公刘》时,又会引导我们体会族人扶老携幼迁徙的坚韧。那些刻在竹简上的古老文字,就这样在她的话语里“活”了过来,成了能触摸、能感知的生活与情感。更难得的是,她始终在探索让经典“落地”的方式——不满足于让我们“学会”,更要教我们“会学”;不局限于让我们“读懂”,更要让我们“爱上”。每一堂课都像一幅流动的画:历史的光影在其中流转,人性的温度在其中荡漾,而讲台上的史老师,既是这幅画的创作者,更是领着我们走进画里的引路人。她总说“师者要先立心”,而她自己,正是用“传道授业解惑”的坚守、“学高身正”的言行,把师德的种子悄悄种进了每一个学员心里。

2025年春季的诗经班,我们一同深入学习了《大雅・生民》《大雅・公刘》《大雅・緜》《大雅・皇矣》《大雅・文王》《大雅・大明》等六篇经典之作。这些篇章犹如一部宏伟壮丽的史诗巨著,生动地描绘了从始祖后稷诞生,到其辛勤经营农业,再到公刘迁豳、太王(古公亶父)迁岐,王季继续发展壮大,文王伐密、伐崇,直至武王克商灭纣的波澜壮阔的历史画卷。每一个重大的历史事件,都在这些古老的文字中得以鲜活呈现,让我们仿佛置身于那个风云变幻的时代。

期末之际,史老师充分展现出她卓越的才情与创造力,根据这六篇课文迅速创作出舞台剧本——“周族史诗”。她巧妙地运用现代光影技术,将《后稷传奇》《公刘迁徙》《周原创业》《周室兴盛》等史诗篇章搬上舞台,实现了《诗经》与舞台艺术的深度融合,为我们带来了一场全新的精神盛宴。在这个过程中,史老师不仅是知识的传授者,更是艺术的创作者和引领者。她以自己对《诗经》的深刻理解和独特感悟,为学员们打开了一扇全新的艺术之门,让我们在欣赏和参与表演的过程中,更加深入地理解了《诗经》的文化内涵和历史价值。

在这场精彩绝伦的演出中,每一位学员都犹如一颗璀璨的星星,闪耀着独特的光芒。

李鲁新学姐作为我们诗经班的班长,无疑是其中最为耀眼的明星之一。她饰演的姜嫄优雅从容,气质温润而深邃,仿佛从历史的长河中款款走来。她身着素雅的古装,发髻高盘,仪态万方。当她缓步走上舞台,抬手指向远方,声情并茂地吟诵:“天光正好,风也温柔,漫步郊野,心中忧愁,忽见巨印,纹路深深,好奇一试,命运由此转折。”那一刻,她的声音仿佛带着一种神奇的魔力,将我们带入了那个神秘而古老的时代。而当她走近脚印,轻轻踩下的瞬间,我们仿佛能感受到她内心深处的悸动,以及命运转折的奇妙力量。在剧中,她将忍痛弃儿和快步抱起“婴儿”时的坚定演绎得淋漓尽致,每一个眼神、每一个动作都充满了情感的张力,让人为之动容。为了这次演出,李鲁新学姐不辞辛劳,亲力亲为地准备道具。她带来的簸箕、坛罐、种子、鲜花等,不仅为演出增添了浓郁的生活气息,更体现了她对演出的高度负责和无私奉献。她在剧中一人饰演多个角色,除了姜嫄,还饰演族人、群众。她凭借着出色的演技和敬业的精神,赢得了同学们的一致好评。

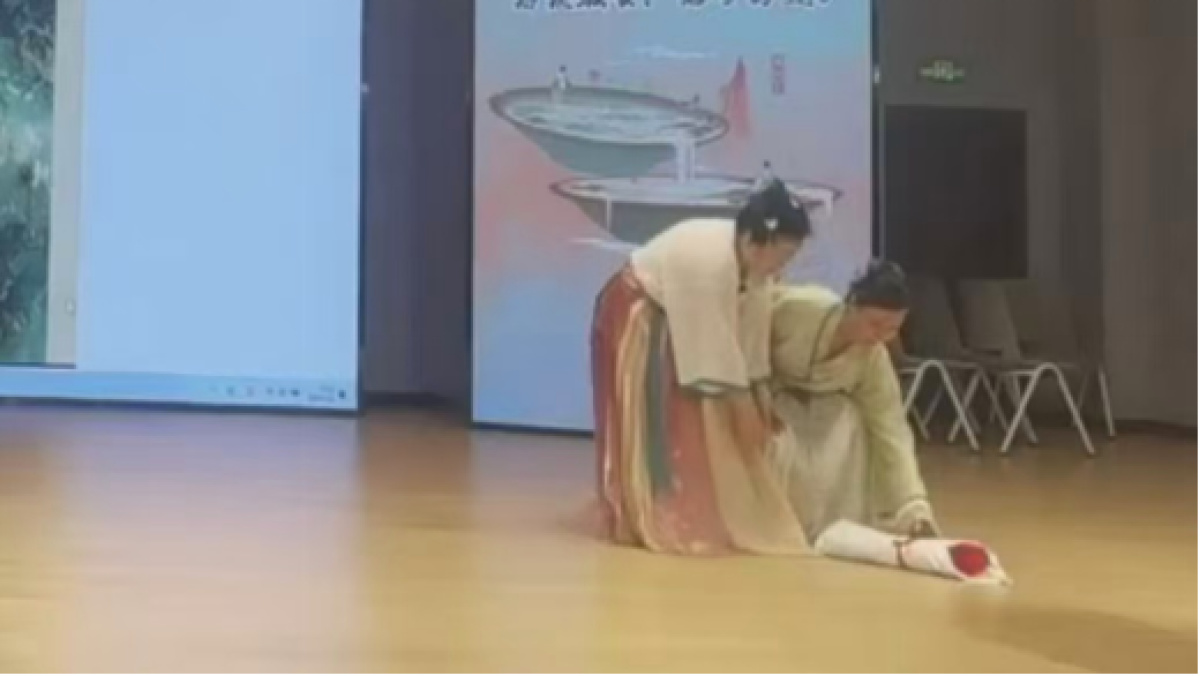

杜莹学妹饰演的小宫女温婉可人,恰似一朵刚刚绽放的出水芙蓉,清新脱俗,让人眼前一亮。她身段苗条,身着淡绿色古装,宛如春天里的一抹嫩绿,充满了生机与活力。她声音甜美,小步跑来手指前方说:“娘娘快看,那脚印奇特非常。”她的表演灵动自然,将小宫女的活泼可爱和天真无邪展现得恰到好处,深得同学们喜爱。在《周室兴盛・文王之德》一幕中,她又成功塑造了百姓甲的形象。她身穿素雅古装,手捧农具,激动地跑向文王说:“大王!您处处为我们着想,我们生活的越来越好,您是我们的大恩人啊!”她的表演将老百姓对文王的感恩戴德之情演绎得非常逼真,让观众深切感受到文王的仁德。

侯常勇学长饰演的长老甲身着灰色古装,气质高雅,风度翩翩。一上台,便展现出一种沉稳大气的风范。他拄着拐杖,摇头叹息道:“土地贫瘠,收成一年不如一年,族人饥饿,这样下去怎么得了!”虽然台词不多,但侯学长在家反复练习,他对每一个细节都精益求精,力求将长老甲的形象塑造得更加丰满。上台前,他还在不停地比划着,这种执着、热爱和集体责任感,值得每位同学学习。

司美娜饰演的长老乙,身着浅绿色古装,发髻高盘。她满脸焦急地说:“再不想办法,我们都要饿死在这片土地上。”作为第一次上台饰演角色的新手,她难免有些紧张,但她依然努力克服,认真投入到表演中。她通过自己的努力,逐渐融入角色,为演出贡献了自己的一份力量。

孙建国学长饰演的公刘,身着白色古装,眼神坚定而明亮,仿佛能穿透黑暗,照亮前行的道路。他振臂高呼:“不必惊慌,我已决定带领大家,寻找新的家园!那里有肥沃的土地,充足的水源,定能让我们重获生机!”他的声音充满了力量,仿佛有一种能让人安心的魔力。在演出中,他带领族人跨越山河,历经艰辛,终于找到那片沃土。他大声地说:“看啊!这里就是我们的新家。开垦土地,建造房屋,让周族在这里繁荣昌盛。”他将公刘带领大家寻找新家的坚定决心和英勇无畏的精神演到了极致,让观众仿佛亲身经历了那段波澜壮阔的历史。

程俊宝学长饰演的古公亶父,英姿勃发,气宇轩昂。他以骑马姿势上场,勒住缰绳,四下张望,面露喜色说:“这片土地,平坦又宽广,土地肥沃,定能孕育希望。从今日起,我们在此扎根,创造属于周族的辉煌!”他的台词精准熟练,亮相惊艳全场,赢得了台下阵阵热烈的掌声。他通过精彩的表演,将古公亶父的雄才大略和高瞻远瞩展现得淋漓尽致。

王爱琴学姐饰演的巫师,身着玄色巫师衣裳,头戴一顶玄色帽子,神秘而庄重。她口里念念有词,走到舞台中央突然以高举法器的动作站立,大声说:“天命昭昭,周室当兴!王季啊,你是上天选举中之人,定能带领周族成就大业。”她的表演形神兼备,非常传神,仿佛真的与神灵沟通一般。为了这次演出,她不知在台下苦练了多少遍,在演出前回家的路上,她还在琢磨角色,忘我的比划着,口中念念有词。她对表演的专注和投入,让我们深受感动和由衷敬佩。

尤明月学长饰演的王季,一身白衣,温文尔雅,风度翩翩。他上台神情肃穆,跪地说:“谢上天庇佑,我定当不负使命,让周族荣耀万世流传。”他的表演细腻入微,将王季的谦逊有礼和肩负重任的使命感演绎到位。为这次演出,他克服家乡口音的困扰,不停地练习普通话,力求每一个发音都准确无误。对于跪地的动作他反复练习,毕竟都是六十多岁的人了,又在炎热的夏天。他的这种精神,鼓舞着每一位同学,成为大家学习的榜样。

张霞学妹饰演的大臣甲,女扮男装,一袭白衣,俨然一个俊美的公子形象。她来到舞台中央高声朗诵:“良辰吉日,新人行礼!”她的声音清脆响亮,充满了感染力。她是在演出当天才被史老师选中女扮男装上台演出的,但她毫不怯场,凭借着扎实的表演功底和出色的应变能力,成功地完成了演出任务,赢得了大家的赞誉。

刘建方学长饰演的文王,身着黄色帝王龙袍,扮相逼真,台步稳健。他走上舞台的那一刻,犹如夜空中最璀璨的星辰闪耀着光芒,尽显至高无上的荣耀。他与太姒携手走上舞台,紧握太姒的手深情地说:“与你成婚是我一生之幸。愿我们同心同德让周室的光芒,照亮天下!”他的表演深情款款,将文王的王者风范和对太姒的深情厚意展现得恰到好处,台下响起阵阵热烈的掌声。

苏小燕学妹饰演的太姒,身着大红绣缎龙凤长裙,凤冠霞帔,温柔内敛,充满了古典韵味。她低头羞涩轻声说:“夫君所言,正是我心所想,愿周室繁荣,百姓安康。”她将文王的理想伴侣与贤妻形象演绎得非常逼真,一颦一笑都尽显古代女子的温婉贤淑。

在舞台上,还有几位同学虽然饰演的是配角,但他们的付出和努力同样值得我们敬佩。耿小娣学姐、王宝珍学姐已是八十多岁的老人,却依然积极参与表演,王萍学姐、杨红彦学妹、李鲁新学姐,她们从第二幕公刘迁徙上场,到最后一幕周室兴盛,一直在舞台上演族人、当配角。在公刘迁徙这一幕中,她们手持农具、坛罐、包袱,结合剧情在台上不停地走来走去,生动地展现了迁徙的艰辛。她们跟着公刘高喊着:“主公英明,周族必定兴旺。”在周原创业这一幕时,族人们手持农具,做出耕地的动作,有的拿着竹筐在洒种子。当古公亶父巡视“工地”鼓励众人:“挥起锄头,搬起石块,齐心协力,建设家园。今天的汗水,终将换来明日的幸福!”她们则要做出锄地和搬石头的动作,边劳作边齐声朗诵:“不怕苦,不怕累,为了家园拼尽全力!”她们为了演好这场剧同样拼尽全力,每一个动作、每一句台词都饱含着对演出的热忱与对集体的珍视。她们的精彩演出,为整个舞台增添了浓厚的生活气息和真实感,让观众更加身临其境。

陈晨学妹既是这场演出的主持人又是旁白。她人长得漂亮,嗓音甜美,普通话非常规范。她的声音如同一股清泉,在人们心间缓缓流淌,带给我们无尽的宁静与美好。她用清晰而富有感染力的声音,为我们讲述着故事的背景和情节,引导着观众的情感起伏,为整场演出增色不少。Image整场演出的成功,还离不开一个重要的环节——台上台下的互动,这自然少不了诗经班和古典文学班全体同学的共同努力。那些在台下配合台上演员朗诵课文的同学们,虽然没有登上舞台中央,但他们同样是幕后的英雄。他们的声音与台上演员的表演相互呼应,共同营造出了浓厚的艺术氛围,为整场演出添彩。随着众学员朗诵课文的声音响起,《诗经》的韵味仿佛也随之深入人心,让我们更加深刻地感受到了这部经典的魅力。

古人云:“记问之学不足为人师,需要有启发别人的力量才不愧为人师。”史老师正是这样一位具有非凡启发力量的好老师。她以弘扬中华优秀传统文化为己任,始终秉持着为人师表、德才兼备的高尚品质。在她的教导下,诗经班和古典文学班的学员们不仅学到了丰富的知识,更在艺术表演方面得到了锻炼和提升。她让每一位学员都成为了舞台上的主角,人人都能自信地展现自己。她从不让课堂或舞台成为某几个人的“独角戏”,而是用尽心思为每个学员搭建发光的平台——无论是银发初绽的学姐,还是初次登台的学妹,都能在她的鼓励下找到属于自己的角色,从最初的紧张忐忑,到后来自信地站在聚光灯下展现风采,每个学员都成了舞台上不可或缺的主角。

史老师为人谦和,素来低调。平日里上课,她站在三尺讲台前,将知识细细讲给坐着的我们;可到了期末展演,她成了最操心劳累的人——白天忙着打磨剧本、指导动作,夜晚还在斟酌台词、调整光影,是幕后最忙碌的编剧与导演。可当我们身着古装、走到舞台中央接受掌声时,她却总躲在不显眼的角落,笑着看着我们发光,把所有的焦点都留给了她的学员们。她用自己的智慧和汗水,将学员们培养成能思考、会学习,又能上台演出的灵动学子。我们何其幸运,能在退休后的道路上遇到这样一位良师益友。正如古人所说:“山高水长有时尽,唯我师恩日月长。”

曾经,唐诗宋词是我的最爱,它们以优美的韵律和深邃的意境深深吸引着我。而如今,诗经之美又让我流连忘返。《诗经》作为我国古代文学的瑰宝,以其质朴的语言、真挚的情感和丰富的内涵,展现了古代人民的生活百态和精神世界。它犹如一座取之不尽、用之不竭的文化宝库,让我在探索的过程中不断收获惊喜和感动。我由衷地感叹:读中国诗词,当从《诗经》开始;而遇见《诗经》,更庆幸有史老师这样的引路人——是她用师德点亮经典,才让我们真正读懂了《诗经》的温度,也读懂了中华文化的博大精深。