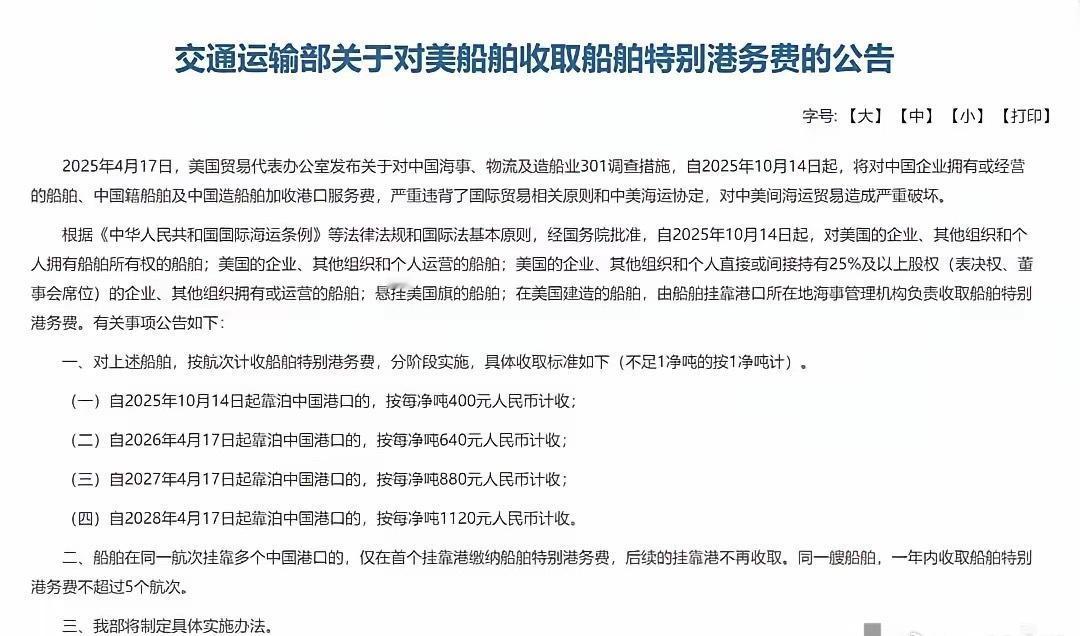

很多人认为中美互征港口费,中国吃亏,因为美国基本不造船,中国造船多。但实际上中美对制裁船舶的认定是不一样的。 从今天,也就是2025年10月14日开始,中美双方正式互相加征名为“港口费”或“特别港务费”的费用。美国率先对中国拥有、运营或建造的船舶开刀,而中国也几乎在同一时间宣布了对等的反制措施。 表面上看,这似乎是一场不对等的较量。中国作为世界第一造船大国,全球超过一半的船只都在中国建造,而美国的商业造船业几乎可以忽略不计。 很多人粗略一想就觉得中国肯定吃亏了,好比一个拥有众多车辆的运输公司要和一个只有几辆车的对手互相收取过路费,明显前者交的钱会多得多。 但事实果真如此吗?如果你这么想,那就太小看中国的战略智慧了。 中国出台的反制措施,巧妙之处就在于对“美国船舶”的认定标准上。咱们没有单纯盯着“美国造”的船,因为那样确实没几艘。中国把标准扩大到了由美国资本控制或深度影响的船舶。 具体来说,只要一家航运公司中,美国资金持股达到或超过四分之一,或者公司董事会里有美国籍高管,那么这家公司旗下的船进入中国港口,就得缴纳额外的费用。 这一招可谓四两拨千斤,瞬间把制裁对象从寥寥无几的美国产船舶,扩展到了全球各大航运公司的庞大船队。 要知道,在全球化高度发展的今天,国际大型航运公司如地中海航运、马士基、达飞等,其股东名单里很难完全排除美国投资机构的身影,董事会中也常有美籍高管。 美国本想凭借中国造船业发达来占个便宜,没想到中国巧妙绕开了造船业的硬碰硬,利用全球航运公司的资金和人才链接,把压力还给了美国。 这就像下棋,对方想吃掉你的车,你却反过来将了一军,直击要害。 中国的反制措施不仅精准,还充满了智慧。收费方案是分四年逐步递增的,第一年每净吨收400元人民币,到2028年逐步涨到1120元。 这种阶梯式的设计,既表明了中方坚决反制的态度,也为双方谈判解决问题留出了宝贵的时间窗口,可以说是“以战促和”。 更重要的是,中国明确同一艘船一年最多只收5次费,在同一航次挂靠多个中国港口时,只在第一个港口缴费。 这些规定清晰明了,给了航运市场明确的预期,展现了中国在制定规则时的专业和克制。 反过来看美国的措施,就显得有些简单粗暴了。他们针对中国拥有、运营或建造的船舶收费,甚至对中国建造的船舶,还按集装箱个数额外收费。 这种做法的结果,不仅打击了中国船东,也误伤了大量使用中国制造船舶的国际航运公司。 全球航运理事会痛批这种行为“形同海盗”,但华盛顿却摆出一副“我就这样”的架势。 这种单边保护主义的做法,与其说是振兴美国造船业,不如说是在全球供应链上“埋地雷”,最终的结果很可能是搬起石头砸自己的脚。 这场港口费风波的影响远不止于航运公司之间算账那么简单,它已经产生了连锁反应。美国农民可能最先感受到压力,因为农产品运输成本增加会直接侵蚀他们的利润。 有航运公司无奈地表示,他们运香蕉的中国造小船,停一次美国港口的费用可能比整船香蕉的价值还高。 更深远的影响在于,它可能迫使全球航运公司重新思考自己的资本结构和高管团队,为了规避成本,一些公司可能会考虑减少美国资本的比例或调整董事会成员,这在一定程度上可能促使全球航运资本出现“去美国化”的倾向。 中国这一步棋,看似被动回应,实则主动布局,把美国的资本优势变成了其战略软肋。 所以,当我们再回头看“中美互征港口费,中国吃亏”这个说法时,就会发现它过于片面了。中国没有落入美方设定的剧本,而是用更高明的方式改写了剧情。 这场围绕港口费的较量,不仅仅是一场贸易摩擦,更是一场关于规则制定权、全球物流命脉控制权的战略博弈。 参考资料:绝不向美国妥协!中国主动迎战白宫挑衅,船舶大战中美谁更吃亏?——搜狐网