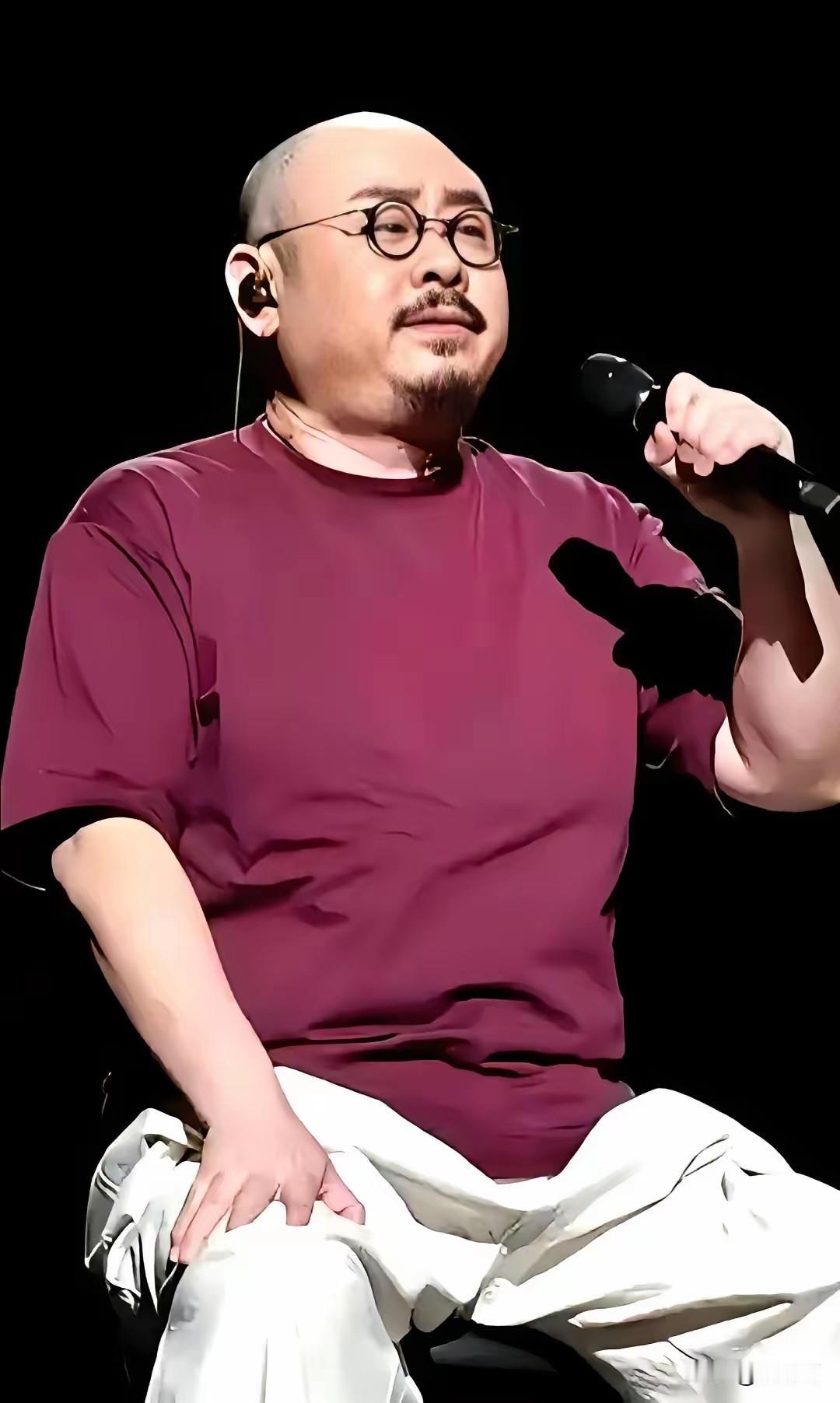

刀郎演唱会后,新疆被彻底看透了! 不是因为门票抢得有多难 也不是因为现场合唱有多震撼。 而是很多人才发现,新疆文旅压根没想靠演唱会捞快钱。酒店没坐地起价,景区凭票根还能免门票,机场里满是歌词打卡墙,志愿者笑得比游客还开心。 谁能想到,一场演唱会竟成了全国观察新疆的透视镜。400万刀迷涌入乌鲁木齐,换作别的城市怕是早已坐地起价,新疆却偏要“反其道而行之”。 演唱会票根在这里不是入场凭证,而是全城VIP通行证。吃抓饭打折,打车送CD,进景区免排队,就连停运14年的2路公交车都为歌迷专门复活——就为了那句“停靠在八楼的2路汽车” 乌鲁木齐机场通道被爆改成歌词大道,奥体中心每个座位铺着爱德莱斯绸。公安消防化身歌迷保镖,夜市烤羊肉的烟飘到凌晨四点,整个城市仿佛为这场聚会调慢了时钟。 更让人惊讶的是那些自发的温暖。广西、四川歌迷在场外搭起“小食堂”,免费提供热腾腾的牛羊肉和馕,一天要准备1200份;伊犁民宿老板官宣持票歌迷免费住到14号;维吾尔大叔直接在场外喊:“没房来我家住!” 新疆文旅部门早就下了步妙棋——发布《“歌舞之乡 艺游未尽——跟着演艺去新疆”工作方案》,凭演唱会凭证,全疆45个景区景点免门票或打折,77家酒店民宿房价5-9折。 他们深谙一个道理:真诚才是必杀技。 这场演唱会带动文旅消费超过1亿元,预计刀郎本轮巡演将带动新疆文旅消费超25亿元,相当于2024年新疆全区国庆黄金周收入的1.4倍。 更值得一提的是那1块钱门票撬动4.8块消费的惊人数据,远超行业平均的1:2.5。为什么?因为刀迷不是来打卡的,是来“体验身份”的。他们为一首歌去一个地方,为一种感受多留两天。 新疆要的不是一次性门票收入,而是长远的口碑与综合消费。今年1月至6月,新疆累计接待游客1.32亿人次,游客花费1426.5亿元。文旅产业在稳增长、扩消费方面的重要性已不言而喻。 演唱会上,62岁的哈族大爷揣着2005年的票根来听《花儿为什么这样红》,旁边28岁的儿子录《罗刹海市》发工作群,膝盖上5岁孙女跟着哼“马户爱听那又鸟的曲”。 一家三代,一个舞台,三种共鸣。刀郎的音乐就像新疆的馕,看着朴实,但管饱,还耐放。 抖音数据证实了这波“全龄通杀”:《罗刹海市》核心听众近六成是年轻人,但演唱会现场一半是中老年。音乐穿越了代沟,也穿越了地域。 当深圳姑娘在维吾尔大叔家学揪片子,当上海阿姨围着签名墙跳麦西来甫,当所有人都举着手机录《2002年的第一场雪》,你突然明白了:这不再是简单的一场演出,而是一次深刻的文化交融。 乌鲁木齐早就悟了:文旅从来不是请客吃饭,而是造梦现场。 当演唱会荧光棒成为夜经济的点火器,当2路公交车变成穿越时光的任意门,当博物馆里的国宝和夜市里的烤羊腰一起出现在朋友圈九宫格时,这座城市正在用音乐、羊肉串和满天星光,把自己打造成每个游客的“目的地”。 新疆的野心远不止于此。下半年还有马拉松、冰雪节、更多演唱会……他们根本停不下来。 当别处还在纠结怎么引流的时候,这里已经学会把每首歌、每串烤肉、每片星光,都变成让人“来了就不想走”的终极密码。 这场演唱会结束后,刀郎戴着维吾尔小花帽,对着四个方向各鞠一躬,每躬七八秒,合计半分钟。第三次弯腰时眼角的泪光被镜头逮个正着。 那不仅是游子归乡的感动,更是一个艺术家看到家乡为自己骄傲时的动容。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。