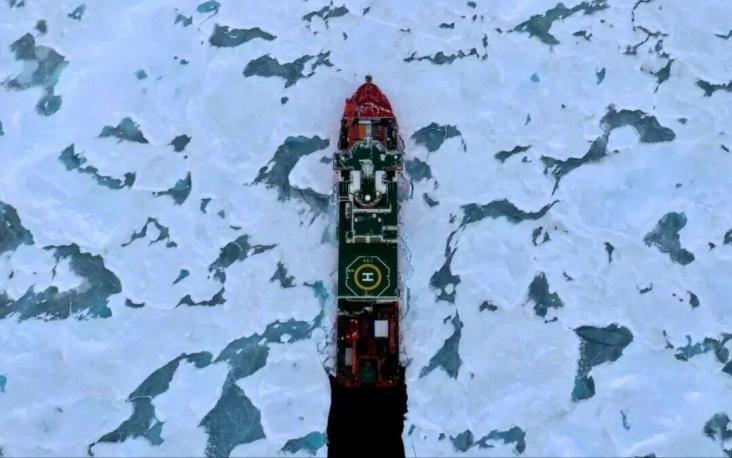

中国4艘科考船抵达阿拉斯加以北,美国这下紧张了。 美国人没想到,中国真能把四艘科考船开到自己家门口,而且还不声不响,规规矩矩地搞科研,偏偏让你抓不到辫子。这下可好,脸上是笑不出来了,心里却慌得要命。 今年夏天,中国启动第15次北冰洋科学考察,时间卡得精准,路线选得讲究。 7月6日从上海出发,目标直指北纬75度以北的高纬海域,这片区域并不属于任何国家,但离谁近,谁的心就跳得快。 尤其是当“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”和“探索三号”齐头并进,浩浩荡荡地逼近阿拉斯加北部时,美国再怎么装镇定,也开始坐不住了。 7月25日,美方在乌特恰维克以北290海里发现中国船只的身影,地点不偏不倚,正好落在他们一向视为“后院”的楚科奇海台。 紧接着,8月起,又陆续有中国船只出现在加拿大海盆与北极中心区域,美方出动“希利”号破冰船和C-130J运输机,全天候监视。 只是这次,他们没敢靠太近,也没敢硬碰硬,嘴上说是例行监控,实则怕惹火烧身。 中国这次科考,做到了技术、数据、态势三全面压制。 最亮眼的,是“蛟龙”号在北极冰区完成首次深潜,突破了极寒、碎冰、通信、回收的一系列技术瓶颈,真正实现了从“全海深”到“全海域”的跃升。 过去只有美国和俄罗斯能做到的事,中国现在也能做,而且做得不声不响,稳稳当当。 这还不是最让美方焦虑的。真正让他们坐立不安的,是中国在行动中展现出的组织能力和战略耐心。 四艘船分头协作,无人装备同步作业,AUV完成12次高精度下潜,浮标和着陆器建立起立体观测系统,24小时实时监测冰层、海流和气象。 这套体系,不光能搞科研,还能搞态势感知。一旦技术转化,用在军事领域,美方再想悄悄在北极部署潜艇,可就没那么容易了。 更关键的,是这次科考的地理位置和时间节点。中国船只活动的区域,刚好踩在美加所谓的“扩展大陆架”边缘,这是一个美国自己都说不清楚的灰色地带。 他们嘴上说那是自己的海底领土,实则国际上根本没人认可。 而中国这次行动,全程在国际法框架内进行,遵循《联合国海洋法公约》,不闯领海,不碰红线,拿捏得死死的。美国想找茬,却发现根本找不到。 最尴尬的是,美国自己压根没加入《公约》,却天天拿它说事。你不签约,却指责别人违反规则,这种双标行为,放在哪个国际场合都抬不起头。 偏偏中国这次就是要让他们在众目睽睽之下,自打嘴巴。 你说是恶意活动,我就拿出观测报告和数据图;你说是军事渗透,我就请你看AUV的冰底扫描。 但美国人真的信吗?当然不信。他们紧张的,不是中国做了什么,而是中国已经有能力做什么。北极一直是美国的软肋,他们在那的存在感远比南海薄弱。 唯一的破冰船“希利”号服役已超过25年,早就故障频发,而中国的5艘新型破冰船,正在一艘一艘地刷新记录。 硬件差距摆在这,技术代差也拉开了,连外交话语权都被反将一军,美国当然坐不住。 这不是一次简单的科考,而是一场没有硝烟的战略投射。 中国用83天的行动,告诉世界:我们不仅能来,还能留下数据、留下体系、留下经验。等到北极航道真正开放,中国已经提前把脚伸进了门槛。 这背后,真正高明的,是中国的低调与从容。全程不喊口号,不搞对抗,甚至连新闻都压得极低,但每一步都踩在关键点上。 你说我来得快,我说这是计划已久;你说我靠得近,我说这是国际公海;你说我太先进,我说这是科研进步。一套组合拳打下来,美方想还手,却发现自己站不住脚。 连带着俄罗斯也得重新估量这场游戏的规则。俄罗斯虽然破冰船多、经验足,但一直靠“北极霸主”自居。 这一次,中国不仅展现出对极地的掌控力,还展现出合作潜力。未来中俄在北极的联合行动,可能会彻底改变当前的力量格局。 美国挤不进来,欧洲跟不上,中俄如果联手,那北极就不再是西方的专属舞台。 而对于全世界而言,中国这次行动的意义也不止于科学或地缘政治那么简单。 在气候变化日益加剧的今天,谁能掌握第一手的极地数据,谁就拥有对未来气候博弈的话语权。 北极的冰每年都在融,新的航道、新的资源、新的生态风险正在浮出水面。中国不是来抢地盘的,而是来抢先机的。 这才是美国最怕看到的局面:一个不靠叫嚣、不搞对抗、只靠实力和耐心一步步走上前台的中国。 你说我扩张,我却只是在做科研;你说我挑衅,我却只是遵守规则。 你越喊越急,我越稳坐钓鱼台。真正的力量,从来不是靠谁嗓门大,而是谁能用行动改变格局。