中国固态电池技术太牛了,半月内两大突破直接登上Nature,这简直是要革命新能源车啊! 10月9日,中科院团队在《自然 - 可持续发展》发表全固态电池研究新进展。他们全球首创的技术能让电池形成动态自适应界面,在低压甚至零外压下稳定循环,脱离实验室环境,还让软包电池300次循环后容量高于70%,支持5C高充放倍率。节前,清华团队固态电池电解质研究也被《自然》收录。 这两项突破被各大媒体刷屏,官媒都纷纷报道。看来,固态电池量产真的不远了,新能源车的未来一片光明啊! 双登Nature!中国固态电池技术破局,新能源车迎来革命前夜 半月之内,中国科研团队两度在《自然》系列顶刊发表固态电池重磅成果——清华大学团队攻克电解质材料瓶颈,中科院团队首创动态自适应界面技术。这一连串突破不仅让中国在全球固态电池竞赛中占据核心席位,更让困扰行业多年的商业化难题迎来解法,新能源车即将迈入“无焦虑”的全新时代。 固态电池被视作下一代动力电池的终极形态,其核心优势源于“去液态化”革新。与传统锂电池使用可燃电解液不同,固态电池以固态电解质为核心,从根源上解决了起火爆炸风险,通过适配锂金属负极,能量密度可提升至400Wh/kg以上,是现有技术的近两倍。但“固-固界面接触”难题长期制约发展:锂金属充放电时的体积变化会产生空隙,导致离子传导中断,此前产业界只能依赖笨重的外部施压结构,既推高成本又限制应用。 中科院黄学杰团队的突破正切中这一要害。他们首创的动态自适应界面(DAI)技术,让电池实现“自我修复”——通过电场驱动碘化物离子迁移,在界面原位生成柔顺的过渡层,可自适应锂金属的体积变化,即便在零外压环境下也能保持稳定。实验数据显示,3×3厘米软包电池在完全解除外部压力后,300次循环仍能保留74.4%容量,更支持5C高倍率快充,彻底颠覆了“高压强才能保稳定”的传统认知。 半月前清华大学张强团队的成果则从材料端实现突破。其开发的含氟聚醚电解质通过“富阴离子溶剂化结构”设计,同时兼容高电压正极与强还原性负极,解决了界面兼容性难题,且液相合成工艺使成本降低40%,为规模化生产扫清障碍。两大成果分别从结构设计与材料创新切入,形成技术互补,构建起完整的解决方案。 这些突破的产业化价值已逐步显现。比亚迪已将固态电池装车测试,首款车型海豹EV理论续航达1875公里,12分钟可补能1500公里;国轩高科、长安汽车等企业纷纷公布量产时间表,准固态电池年内即可批量装车。政策与市场更形成合力:工信部将固态电池纳入重点攻关项目,全国超200家企业布局产业链,摩根士丹利预测2030年全球市场规模将突破1200亿美元,中国份额有望达40%。 对新能源车而言,固态电池的普及将是一场全面革命。续航焦虑将彻底终结,千公里续航成为常态;安全性能实现质的飞跃,192°C热箱测试等严苛考验成为标配;补能效率向燃油车看齐,充电等待时间大幅缩短。更深远的是,中国在电池核心技术领域的自主突破,将进一步巩固新能源车产业的全球领先地位,推动“三电”产业链向更高附加值环节攀升。 从实验室到量产线,中国固态电池正加速跨越最后鸿沟。半月双登Nature的成就,不仅是科研实力的彰显,更是新能源产业技术迭代的缩影。随着技术持续成熟,一个更安全、更高效、更环保的新能源车时代已近在眼前,而中国正站在这场产业革命的最前沿。

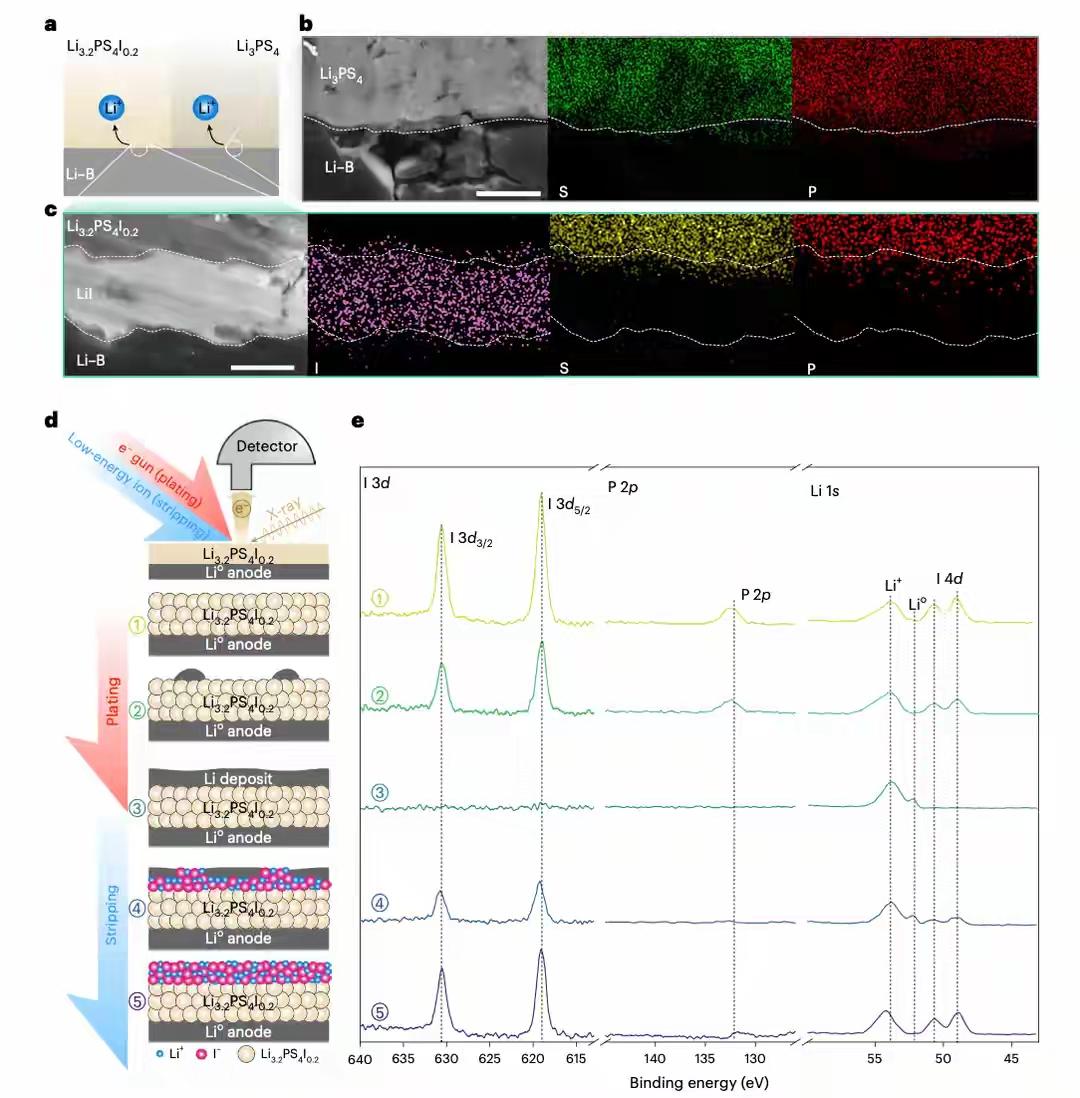

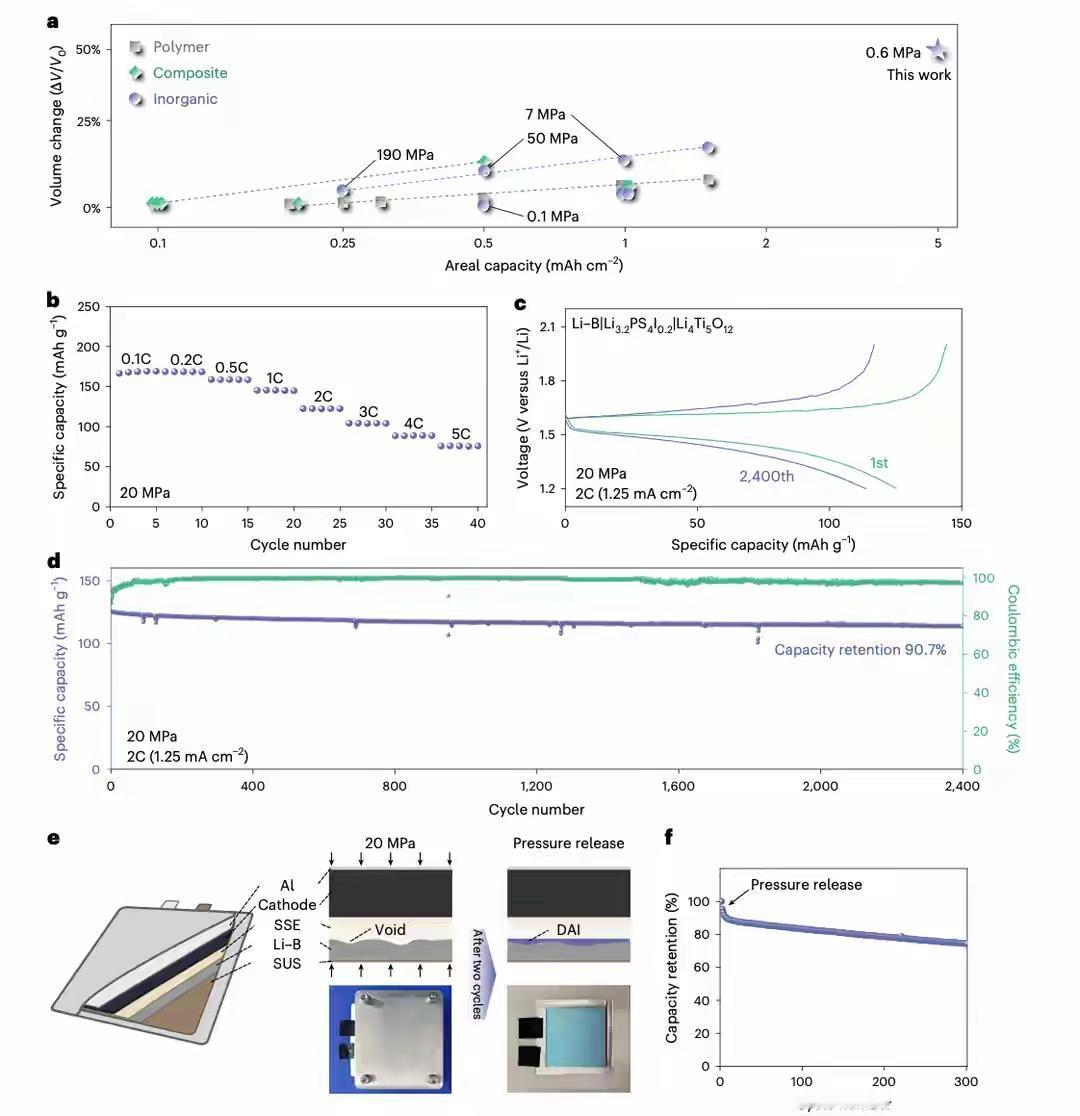

评论列表